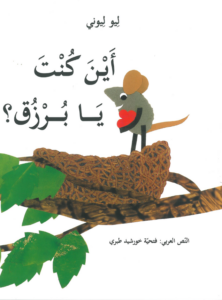

حول الكتاب

الأهالي الأعزّاء؛

كيف نعزّز الفضولَ والتساؤلَ عند طفلنا؟

عندما تجرؤ أنثى الغراب الصغيرة على التساؤل وتفحُّصِ الأمور التي سمِعَتْها من الغربان الأكبر سنًّا، تُقرّر أن تجرّبَ وتغامرَ مُحلّقةً من عُشّها في أعلى الشجرة، لتكتشف أنّ العالم في الأسفل ليس مخيفًا كما قيل لها؛ وأنّ هناك عالمًا واسعًا ينتظرها أعلى الشجرة.

يُبرز هذا الكتاب أهمّية التساؤل والبحث وخوض التجارب الجديدة، ويفتح أمام طفلنا بابًا واسعًا لاكتشاف العالم من حوله، فهو يدعوه أن يفحص ما يسمعه، ويتأمّل فيما يراه، ويجرّب فيبني فهمه الخاصّ بعيدًا عن الأحكام الجاهزة. يمنحُنا الكتابُ الفرصةَ لنرافق طفلنا في التجارب الجديدة التي تتداخل فيها مشاعر الفضول والخوف وحبّ الاستطلاع؛ فنرافقه ونشجّعه على اكتشاف العالم من حوله ونسانده في التحقّق من الحقائق والنظر إلى العالم من زوايا عدّة، من خلال صياغة الأسئلة المفتوحة: ما رأيك؟ لماذا؟ كيف؟ وماذا؟ بذلك، نعزّزه في مسار البحث ونبثّ له رسالة -أنت قادر على التأثير والاكتشاف- تمامًا كما أنثى الغراب الصغيرة.

نتحدّث عن جرأة وشجاعة أنثى الغراب الصّغيرة

نتحاور حول

أحداث القصّة: نتتبّع الرسومات والنصّ مع طفلنا ونسأله: ماذا كانت تعتقد الغربان الأكبر سنًّا في بداية القصّة، ممَّ كانت تحذرُ؟ ولماذا كانت الغربان تَحرُسُ الشّجرة؟ ماذا فعلت أنثى الغراب الصغيرة؟ ماذا اكتشفت؟

الشجاعة والجرأة: نتحدّث عن جرأة وشجاعة أنثى الغراب الصّغيرة، نتوقّف عند الصفحة التي تتساءل فيها أنثى الغراب “هَل ْ يُعْقَل ُ أَن ْ تَكون َ جَميع ُ ٱلْغِرْبان ِ مُخْطِئَةً؟” نتساءل: ما الذي يميّز أنثى الغراب الصّغيرة؟ هل كانت جريئة؟ كيف ؟

تجارب شبيهة: هل حدث معك مرّة أن جرّبت واكتشفت شيئًا جديدًا؟ ما هو؟ هل هناك أمر تريد أن تجرّبه ولا تجرؤ؟ ما هو ولماذا؟

يحتوي نصّ الكتاب على تعابيرَ، تشبيه واستعاراتٍ متنوّعة

نثري لغتَنا

نتعرّف على مفردات وكلمات جديدة – حالِكة، متطفّل، رَصَدت، ، شَهقت وغيرها.

يحتوي نصّ الكتاب على تعابيرَ، تشبيه واستعاراتٍ متنوّعة، مثل: “كرةٌ كبيرةٌ مضيئةٌ” ، “مثل طائرات ورقيّة”. نشجّع طفلنا على استخدام أسلوب التشبيه لوصف ما حوله، مثلًا : عيناك تلمعان مثل النجمة الساطعة وغيرها.

نَرسمُ لوحاتٍ مُسْتوْحاةً مِنَ الكِتابِ بِألْوانِ الأَكْريليك

نُبدعُ

نَرسمُ لوحاتٍ مُسْتوْحاةً مِنَ الكِتابِ بِألْوانِ الأَكْريليك، نُجَرِّبُ التَّدَرُّجاتِ وَالطَّبَقاتِ كَما في الرُّسوماتِ، وَنَبحث عن هذا الفنّ عبر الإِنْتِرْنِت.

نتعرّف على صفات طائر الغراب

نكتشف ونتعرّف

كثيرًا ما يرتبط الغراب بأفكار سلبيّة مثل التشاؤم والخراب، إلّا أنّ الغراب من الطيور الذكيّة والفضوليّة، نتعرّف على صفات طائر الغراب المختلفة، ونتساءل: تُرى لماذا ارتبطت صفاته بهذه الأفكار عند قسم من الشعوب؟

حول الكتاب

المربّيات العزيزات،

دعوة للتساؤل وكسر المألوف.

يدعونا هذا الكتاب إلى الخروج من دائرة المألوف، وطرح الأسئلة بدلاً من تقبّل ما يُقال كحقيقة مطلقة. فهذه من أهمّ المهارات في بناء تلميذ صغير مستقلّ واثق وواعٍ.

من خلال قراءة الكتاب والحوار حوله، يمكننا مساعدة الأطفال على تطوير مهارات أساسيّة في التفكير، مثل الفضول، التساؤل، والتفكير الإبداعيّ. نطرح معهم أسئلة مثل: لماذا فقط ننظر إلى الأسفل؟ هل كلّ ما يقال لنا صحيح؟ ماذا لو جرّبنا بأنفسنا؟

كلّ هذه الأسئلة تحفّز الأطفال على التفكير النقديّ تحليل ما يُعرض عليهم، بدلًا من تقبّله بشكل تلقائيّ أو خاضع. إنّ بيئة الصفّ تشكّل فرصة ثمينة لتعليم الأطفال كيف يلاحظون، يشكّكون، ويستكشفون. نشجع الأطفال على النظر للعالم من زوايا مختلفة، وذلك من خلال أسئلة مفتوحة، مثل: لماذا؟ كيف؟ وهل حقًّا؟

تحمل القصّة أيضًا، رسالة تمكين قويّة للتلميذ الصغير؛ ،فالبرغم من صغر سنّ أنثى الغراب الصغيرة، استطاعت أن تكسر القيود وتؤثّر على من هم أكبر منها.

إنّها تذكّرنا بأنّ لكلّ طفل هناك صوتا خاصًّا وقدرة على التأثير والتغيير، متى ما أتيحت له الفرصة المساحة والثقة.

حول التعامل مع التجارب الجديدة

نتحاور- نفتح حوارًا مع التلاميذ

1) حول أحداث القصّة- ما صفات عائلة الغربان؟ ما هي صفات أنثى الغراب الصغيرة؟ ما الذي يميّزها عن بقيّة الغربان؟ ماذا اكتشفت؟ هل تعتقدون أنّ صغيرة الغراب فعلت الصواب؟ لماذا؟ ماذا كنتم ستفعلون لو كنتم مكانها؟

2) حول فهم القصّة والتفكير النقديّ- ” ماذا لو كانوا جميعا مخطئين؟” نتوقّف عند الصفحة عندما تساءلت أنثى الغراب الصغيرة، وندعو التلاميذ الصغار إلى التفكير والحوار. كيف شعرَت أنثى الغراب عندما خطرت في بالها هذه الفكرة؟ هل سبق و صدّقتم شيئًا قيل لكم ثمّ اكتشفتم أنّه غير صحيح؟ ما إيجابيّات/ حسنات هذا التساؤل؟ كيف يمكن أن يساعدنا في الحياة؟ وماذا يمكن أن تكون التحدّيات والصعوبات التي قد نواجهها حين نفكّر بشكل مختلف عن الآخرين؟

حول التعامل مع التجارب الجديدة: كيف تتصرّفون عندما تواجهون تجارب جديدة؟ ماذا تشعرون ؟ هل تشعرون بالخوف، بالفضول، بالحماس؟ ما الذي يساعدنا على التعامل مع هذه المشاعرهل التحديات تعني أنّنا ضعفاء؟ أم أنّها فرصة لاكتشاف أشياء جديدة؟

نثري لغتنا –نستخدم التشبيه لنعبّر بجمال!

نثري لغتنا –نستخدم التشبيه لنعبّر بجمال!

نجد في نصّ الكتاب تعابير تشبيه جميلة، مثل: كرة ضوء كبيرة، طائرات ورقيّة ملوّنة. هذه الصور تجعل الكلام أجمل وأكثر تعبيرًا، وتشعل خيالنا!

- نشجّع تلاميذنا الصغار على استخدام التشبيه لوصف ما يرونه أو يشعرون به من حولهم. من خلال جمل بسيطة، نحو: مدرستنا جميلة كأزهار الربيع. أنت غالٍ عليّ مثل الذهب. ابتسامتك كلحن جميل. كتابي ممتع مثل رحلة في الغابة. الخوف أحيانًا مثل غيمة، وسرعان ما تختفي!

حول الرسومات – نُلاحظ ونُفكّر: نتأمّل الرسومات في صفحات الكتاب ونقارن بين:

- الرسومات داخل الشجرة- (عندما كانت أنثى الغراب الصغيرة تعيش مع باقي الغربان).

- الرسومات عندما طارت خارجها (حين قرّرت الخروج واكتشاف العالم بنفسها).

ما الفرق بين الألوان داخل الشجرة وخارجها؟/ هل الألوان داخل الشجرة كانت قاتمة أو محدودة؟/ كيف كانت التفاصيل خارج الشجرة؟ هل كانت الألوان أكثر إشراقًا؟/ هل تغيّرت طريقة رسم الغراب الصغيرة؟ شكلها؟ نظرتها؟ حركتها؟/ برأيكم، ما المعنى من هذا التغيّر؟/ كيف عبّرت الرسومات عن الحريّة، الاكتشاف، أو الخروج من المألوف؟

نشجّع تلاميذنا الصغار على التواصل مع أفراد عائلتهم

نتواصل – مقابلة واكتشاف

نشجّع تلاميذنا الصغار على التواصل مع أفراد عائلتهم من خلال إجراء مقابلة بسيطة مع أفراد العائلة، فيها فضول ومحبّة، يطرحون فيها أسئلة، مثل:

- هل هناك شيء كنتَ تصدّقه عندما كنت صغيرًا، ثم اكتشفت لاحقًا أنّه غير صحيح؟

- معلومة ظنّوا أنها صحيحة/ قول سمعوه وصدّقوه/ شيء خافوا منه ثم تبيّن أنه لا يُخيف./ تجربة أثبتت لهم أن الواقع مختلف عمّا توقّعوا.

نلعب "بماذا أفكّر؟"

نلعب

نلعب “بماذا أفكّر؟” – نشاط تفكير ولغة في أزواج

نقسم الصفّ إلى أزواج من التلاميذ الصغار، في كلّ زوج:

أحدهما يضمر شيئًا في ذهنه (أرض، حيوان، مكان، شخصية)، والآخر يحاول اكتشاف هذا الشيء والتعرّف عليه، من خلال طرح أسئلة مغلقة جوابها فقط: نعم أو لا. نوجّه التلاميذ الصغار إلى صياغة الاسئلة التي تركّز على:

· صفات، هل هو كبير؟ هل لونه أحمر؟ هل هو ناعم؟

· استعمالات: هل نستخدمه في المدرسة؟ هل هو شيء نأكله؟

ومعايير أخرى تتعلّق بالشيء، نحو:

الفئة أو النوع: هل هو حيوان؟ هل هو شيء من الطبيعة؟

الموقع أو البيئة: هل نجده في البيت؟ في الخارج؟

المكتشفون الصغار

نكتشف ونتعلّم- المكتشفون الصغار- ننطلق مع التلاميذ الصغار في تجربة استكشاف حقيقيّة لما حولنا!

نراقب معًا أنواع الطيور المختلفة التي نراها من حولنا، في ساحة المدرسة، في الطريق، أو من نوافذ الصفّ.

ننظر جيّدًا إلى الطيور: شكلها، لون ريشها، حجمها، أصواتها.

نرسم ملاحظاتنا أو نصوّر الطيور إن أمكن.

ونستعين بموقع سلطة الطبيعة والحدائق لمعرفة أنواعها.

في الرابط التالي:

https://ar.parks.org.il/category/nature-school/

يمكننا جمع المعلومات في دفتر “ملاحظات المكتشف الصغير” ، أو تحضير معرض صور مصغّر للطيور التي تعرّفنا إليها.

لو كنت غرابًا ماذا سأرى؟

نبدع

لو كنت غرابًا ماذا سأرى؟

ندعو الأطفال إلى إطلاق خيالهم، ونتخيّل معًا:

نطلب من الأطفال: “تخيّلوا أنّكم طيورٌ تحلّقون عاليًا في السماء، مثل أنثى الغراب في القصّة… وتنظرون إلى العالم من الأعلى باتّجاه الأسفل”. فما الذي ترونه؟ وكيف تشعرون؟

نتحادث

حول القرصان والقبطان: نتساءل مع طفلنا: هل سلمان قبطان أم قرصان؟ ما الفرق بينهما؟ هل يمكن أن يكون الاثنان معًا؟

حول مرونة التفكير: نسأل طفلنا: هل حدث معك أن فهمت أمرًا بطريقتيْن مختلفتيْن؟ أو فسّره الآخرون بطريقة مختلفة؟

حول خبرات مشابهة: نسأل طفلنا: هل سبق وذهبت في رحلة أو خضت مغامرة اكتشفت فيها شيئًا جديدًا؟ أين وماذا اكتشفت؟

نثري لغتنا

نتعرّف على مفردات جديدة، مثل: صارية، قمرة، دزّينة، عصابة، كهرمان، وغيرها.

نبحث عن المفردات الموزونة في النصّ مثل: قرصان، قبطان، قمصان، سعدان، فرمان وغيرها. نتعرّف إلى معناها، ونبحث عن كلمات جديدة من نفس الوزن.

نبدع

نتنكّر بزيّ القراصنة ونرسم خريطة الكنز، ونقرصن معًا في رحلة بحث شائقة في أنحاء البيت وحوله!

نستكشف

الشخصيات: نبحث عن قصص شخصيّات بحريّة مشهورة، ممّن ذُكرت في النصّ، مثل: ماجلان، وأخرى لم تذكر، مثل: ابن بطوطة، خير الدين بربوس، السندباد. نتعرّف إلى الباحثة جين جودال، وشخصية طرزان الخياليّة.

الخريطة: نتمعّن في الخريطة أدناه ونتتبّع رحلة سفينة القرصان سلمان ونستكشف المدن التي زارها: من هم سكّانها؟ وما هو زيّهم التراثيّ، وطعامهم الشعبيّ؟ https://pjisrael.box.com/s/cnaselkv4l85f1cizx4jh1zruc0eojiu

نقرأ معًا

تتطرّق القصّة إلى مفهوم تعدّد التفسيرات ورؤية الأمور من وجهات نظر مختلفة، تمامًا كالشخصيّة المستوحاة منها -شخصيّة سلمان- نبحث عن حكاية القرصان فرانسيس دريك من العصور الوسطى؛ الذي كان قبطانًا وفارسًا في إنجلترا، بينما لُقّب بالقرصان في إسبانيا. هذه المهارة، تساعد الطفل على زيادة المرونة بتفكيره، وتطوير طرق تقييمه لما حوله.

إضافة إلى أنّ عالم القراصنة من المواضيع المثيرة للاهتمام عند الأطفال، فهو يجمع بين المغامرة والخيال والتاريخ. يمكن استغلال هذا الاهتمام لتعليمهم العديد من المفاهيم والمهارات، مثل التخطيط والبحث والاكتشاف.

نتحادث

حول استنتاجات من القصّة– ماذا تعرفون عن القراصنة؟ ما هي صفاتهم؟ هل سلمان كان قرصانًا أم قبطانًا؟ لنفكّر، نتحاور ونبرّر ما هو رأينا؟ كيف عرفتم الفرق بين القرصان والقبطان؟

حول تطوير مهارة ومرونة التفكير– هل حدث لكم أمر يمكن أن يحمل أكثر من تفسير؟ مثلًا؛ أنت فكّرت شيئًا وصديقك فكّر شيئًا آخر؟

نطلق العنان لخيالنا– ماذا لو خرجتم إلى مغامرة اكتشاف بالبحار البعيدة. تُرى مع مَنْ تسافرون وماذا سيحدث لكم وماذا ستكتشفون؟

نثري لغتنا

نُثري قاموسَنا اللغويّ- تزخر القصّة بمفردات جديدة من عالم البحار والقراصنة – يُمكننا أن نصنع قاموس عالم البحار والقراصنة، نتعرّف على كلمات جديدة ومعانيها.

نعزّز التعبير اللغويّ والوصف- ونتحدّث حول تجارب مشابهة؛ هل زرتم مرّة بلدًا أو مكانًا جديدًا؟ صفوا لنا المكان، سكّان البلد؟ طعامهم؟ صفاتهم؟

تحتوي القصّة على كلمات مسجوعة؛ نستخرجها من القصّة ونحاول إيجاد كلمات شبيهة من نفس الوزن.

نتأمّل الإعلانات المختلفة في القصّة، ونثري لغتنا وكتابتنا الإبداعيّة عن طريق الاستعانة بنشاط حول كتابة إعلان من وحي القصّة، كما مفصّل في موقع مكتبة الفانوس.

نتعرّف على كلمة “القرصبطان”، التي تدمج بأسلوب مميّز بين كلمة قرصان وقبطان – ونحاول أن ندمج كلمات أخرى من وحي خيالنا، مثل – ضخماصور وغيرها.

نبدع

نخطّط يوم اللباس كقراصنة– نشجّع الأطفال على ارتداء ملابس تشبه القراصنة: قبّعة سوداء، شريط عين، وربطة عنق حمراء. يمكنهم إحضار ألعابهم المفضّلة التي تشبه الكنوز أو الخرائط.

نتعرّف على الخريطة ونكتشف بلدان أخرى– نتتبّع مسار القرصان سلمان وطاقم سفينته، بالاستعانة بالنشاط المرفق في الموقع، ونتعرّف على البلدان المختلفة التي زارها في رحلته.

نخطّط ونرسم خريطة الكنز– نوزّع على الأطفال أوراقًا وأقلام تلوين. ونطلب منهم رسم خريطة لجزيرة خياليّة مليئة بالكنوز. يمكنهم استخدام رموز بسيطة للإشارة إلى الكنوز المدفونة، المخاطر، والمسارات.

نتخيّل ونبني سفينة قراصنة- نستخدم علب الكرتون الكبيرة لبناء سفينة، يمكن للأطفال تزيين السفن بالأعلام والأشرعة والصور.

نلعب

لعبة البحث عن الكنز- نختار مكانًا في الصفّ لإخفاء “الكنز” (يمكن أن يكون صندوقًا مليئًا بالألعاب الصغيرة)، نعدّ خريطة بسيطة للكنز ونوزّعها على الأطفال. يمكنهم العمل في مجموعات للعثور على الكنز باستخدام الخريطة.

نبحث

نتتبّع مسار السفينة في الخارطة، في نهاية الكتاب، ونبحث عن المدن الساحليّة التي زارها القرصان سلمان ونتعرّف عليها.

نبحث عن صور وقصص لقراصنة وبحّارة مشهورين مثل- خير الدين بربوس، السندباد، ونعرض صورًا لأساطيل، قراصنة وخرائط كنوز وأعلام، وغيرها من العناصر المرتبطة بهذا العالم الواسع.

نبحث عن معلومات حول الشخصيّات المتنوّعة التي ذكرت في القصّة، مثل- ماجلان، باب خان، جين جودال.

فعاليات حول الملاحة والخريطة والإعلان

تجدين هنا نشاطات مختلفة حول القصّة– حول الملاحة، الخريطة والإعلان:

الأهل الأعزّاء

الأهل الأعزّاء،

تُرى كيف سيتعامل طفلنا إذا ما نقصه شيء؟ هل سيحاول أن يحصّله بذاته؟ أم سيبتعد ويتنازل عن رغبته؟

صحيح أنّه ليس لدى كوكي، السلحفاة الصغيرة بطلة قصّتنا، قوقعة كبقية السلاحف، إلّا أنّ لديها خيالًا واسعًا، وثقة بالنفس وتصميمًا على حلّ مشكلتها، ومساندة من المجتمع المحيط بها؛ فبعد أن اكتشفت كوكي اختلافها عن رفيقاتها، شعرت بالغضب إلّا أنّها لم تيأس، بل استطاعت أن تصنع قوقعة لا مثيل لها، وتنطلق لاكتشاف المحيط الواسع. كلّ ذلك بفضل التعاون مع رفيقاتها، والبيئة الداعمة من حولها، وبفضل إبداعها وإصرارها.

تسلّط هذه القصّةُ الضوءَ على قدرتنا في تغيير حياتنا، إذا توفّرت لدينا الإرادة والمثابرة وحصلنا على المساندة. يكمن دورنا كأهل، أوّلًا، في تقبّل طفلنا ودعمه، وتعزيز الحسّ بالمقدرة لديه، ودفعه نحو الاستقلاليّة في التعامل مع المشكلات والعوائق المختلفة التي قد تواجهه؛ فينمو إنسانًا إيجابيًّا، مصمّمًا، ومبدعًا.

نناقش

- حول الغلاف- في اللّقاء الأوّل مع القصّة، وقبل قراءة عنوانها، يمكن أن تعرضي على الأطفال رسمة الغلاف، وأن تسأليهم حول موضوع القصّة وَفْقَ رأيهم. من هي كوكي؛ أيّ كائن حيّ يا ترى؟ وماذا يمكن أن يحدث معها؟

- حول فهم القصّة- ماذا حدث لكوكي؟ كيف شعرت أنّها لا تملك قوقعة؟ كيف تغلّبت على مشكلتها؟ ماذا فعلت رفيقاتها؟ وكيف ساعدنها؟

- حول الحفاظ على بيئة الشاطئ- يمكن أن تشكّل هذه القصّة نقطة انطلاق للحديث مع الأطفال حول الحفاظ على بيئة الشاطئ، من خلال السؤال: ماذا نرى في الرسومات؟ وكيف يؤثّر رمي المهملات على الشاطئ؟ ماذا فعلت الكائنات البحريّة وكيف نظّفت بيئتها؟ ونحن، ماذا يمكننا أن نفعل، عندما نزور الشاطئ، للحفاظ عليه؟

- حول مميّزاتنا الخاصّة- نستغلّ موضوع القصّة ونبادر للحديث عن موضوع الإتاحة والمساعدات المختلفة التي يمكن أن نراها في بيئتنا الصفّيّة أو في البيئة الخارجيّة. نقارن معًا حول المشترَك والمختلِف بيننا- كلّنا لدينا عيون وأيادٍ وشعر، لكنّ كلّ شخص هو مميّز ومختلف بصفاته وقدراته. إنّ الاختلاف جميل ويساعدنا أن نكمل بعضنا الآخر، وأن نحبّ بعضنا الآخر. ندعو إلى تقبّل الاختلافات فيما بيننا، ونقرّب للأطفال مفهوم استعمال الوسائل المتعدّدة لتساعد الآخرين مثل النظّارة أو سمّاعة الأذن، أو صور توضيحيّة وغيرها، تماما كما فعلت كوكي بصنع قوقعة خاصّة بها، كي تساعدها على السباحة في البحر وتحميها من الحيوانات المفترسة. نشجّع أطفال الروضة على البحث في بيئتهم عن إشارات للإتاحة، ونساعد الأطفال على فهم أنّ الاختلاف هو الطبيعيّ.

نثري لغتنا

- نثري قاموسنا اللغويّ- نتعرّف على كلمات جديدة ونقرّب معناها– لمحت، على مهل، على عجل، هشّة، دوّى.

- الوعي الصرفيّ- تعجّ القصّة بأفعال مؤنّثة- اقتربت، انقلبت، تدحرجت، تثاءبت. وأفعال مذكّرة مثل وصل، أفاق. نميّز بين الأفعال المؤنّثة والمذكّرة ونبحث لكلّ فعل عن صوره الصرفيّة المختلفة للمؤنّث والمذكّر.

- نثري قاموسنا الوصفيّ- نتعرّف كيف نصف ظواهر طبيعيّة مختلفة مثل – هدير الأمواج؛ كما ذكر في القصّة ونتعرّف على هبوب الريح، هطول المطر، ترى ماذا نستعمل للغيوم في السماء؟ أو الماء في الوادي؟

نبدع

- نصنع مجسّما صغيرا لبيئة الشاطئ، من خلال موادّ مختلفة كالورق المقوّى، رمال، أصداف، رسومات مختلفة. ثمّ نضيف مجسّمات أو نرسم كائنات يمكن أن نراها على الشاطئ. ونجمع المعلومات عنها.

- نستعمل تقنيّات الرسم بالألوان المائيّة بالملح ونبدع بلوحات متنوّعة، كما هو مفصّل عن طريق رسّامة القصّة بالفيديو، في موقع مكتبة الفانوس.

نتواصل

- يمكن أن نقوم بزيارة ميدانيّة إلى المتحف الطبيعيّ في تل أبيب أو معرض الكائنات البحريّة في القدس أو إيلات، ونتعرّف عن كثب على المخلوقات الحيّة المختلفة.

- ندعو باحث طبيعة ليعرض لنا معلومات عن الكائنات الحيّة المختلفة.

نكتشف

نسجّل لجولة مشاهدة تفقيس بيض السلاحف البحريّة، التي تقام كلّ صيف في شواطئ البلاد- يمكن التسجيل مسبقا في الرابط أدناه أو من خلال موقع سلطة الطبيعة والحدائق.

https://www.parks.org.il/article/form-sea-turtles/#Z

نتحاور

نَتَحاوَرُ

حول التعامل مع الاختلاف: نسأل طفلنا: بمَ كانت كوكي مختلفة عن صديقاتها؟ كيف شعرت؟ كيف وجدت حلًّا لمشكلتها؟

حول التعامل مع المشكلات: نسأل طفلنا إذا شعر مرّة أنّه مختلف أو واجه مشكلة بسبب ذلك الاختلاف. ماذا فعل؟ كيف تصرّف؟ هل سانده أحد؟ وكيف قام بذلك؟

نبدع

نُبدِعُ

- نصنع قوقعة من أغراض البيت، وننطلق معها بمغامرات مختلفة من نسج خيالنا، نسردها بكلماتنا وحركاتنا.

- نطلب من طفلنا أن يفكّر بطرق مختلفة لاستعمال أغراض متعدّدة – الملعقة، قطعة القماش، الكتاب، القلم، الصدف وغيرها…

نستكشف

نَسْتَكْشِفُ

نزور شاطئ البحر، نبحث عن الكائنات الحيّة في الشاطئ، مثل: السلاحف، سرطان البحر، الطحالب، الصدف وغيرها. يمكننا أن نجمع الصدف لنصنع منه قلادة أو إطارًا للصور.

نتواصل

نَتواصَلُ

يضمّ مجتمعُنا أشخاصًا مختلفين، يعاني جزء منهم من تحدّيات مختلفة كفقدان البصر، ومحدوديّة الحركة وما إلى ذلك. نخرج مع طفلنا في جولة في البلدة، ونبحث عن لافتات تشير إلى إتاحة المكان لأشخاص مع تحدّيات خاصّة. نصوّرها بكاميرا الهاتف ونتحدّث عنها، وعن أهمّيّة الإتاحة بشكل عامّ.

الأهل الأعزّاء

الأهل الأعزّاء،

بفضل روح المبادرة والانتماء والعمل التعاونيّ المشترك، نجح رافي وأصدقاؤه بمهمّة إنقاذ المكتبة من خطر الإغلاق، فامتلأت رفوفها بالكتب من جديد، وعاد لزيارتها الكبار والصغار من أهل البلد.

يكمن دورنا كأهل في تعزيز الحسّ بالمقدرة وتعميق الشعور بالانتماء والمسؤوليّة لدى الأطفال، وتحفيزهم على إسماع صوتهم، وأخذ دور فاعل في التأثير في قضايا تخصّ حياتهم وحياة مجتمعهم. من المهمّ أن نشجّع أطفالنا على السعي من أجل الصالح العامّ، ومساندتهم في التخطيط والتنفيذ، من أجل تطوير قدرتهم على حلّ المشكلات، والتعامل مع التحدّيات والصعوبات بدءًا من البيت، مرورًا بالحارة والبلد، ووصولًا إلى دوائر الحياة الأوسع. إنّ اشتباك الأطفال بالعمل المجتمعيّ، وفقًا لقدراتهم واهتماماتهم، ينمّي لديهم حسّ الانتماء، والتعاطف، والمسؤوليّة، والمبادرة.

تهدف هذه القصّة أيضًا إلى تشجيع زيارة المكتبات العامّة وقراءة الكتب كمصدر للمتعة والمعرفة. لنا، كأهل، دور كبير في ذلك من خلال استنهاض ثقافة قراءة الكتب في بيتنا. علينا، إذًا، أن نبدأ من أنفسنا، إذ إنّ مشاهدة أطفالنا لنا ونحن نقرأ كتبنا المفضّلة هو أفضل تشجيع لهم ليُقبِلوا على الكتاب بمتعةٍ وشغف.

نتحاور حول...

- حلّ المشكلات: نسأل أطفالنا: ما هي المشكلة التي واجهتها الأرانب؟ كيف شعرت؟ كيف تصرّفت؟ وكيف استطاعت أن تحلّها؟ نقرأ ونتتبّع الرسومات ونتحدّث عمّا فعلته الأرانب.

- التكاتف والقدرة على التأثير: نتحادث مع طفلنا حول تحدّيات يواجهها في المدرسة أو في العائلة: ما مصدر هذا التحدّي؟ ماذا يشعر طفلنا، وكيف يمكن أن يتعامل معه؟ يمكننا أيضًا، أن نبحث عن مشاكل تعاني منها حارانا وبلدتنا، كمشكلة النفايات مثلًا، ونفكّر في دورنا كعائلة في معالجتها.

نثري لغتنا

المكتبة المتنوّعة: صنّفت أمينة المكتبة الكتب ووزّعتها في صناديق مختلفة وفقًا لمواضيعها وأنواعها: موسوعات، ألغاز، قصص الفضاء وغير ذلك. نتصفّح مكتبتنا البيتيّة، ونحاول أن نصنّف معًا كتبها وفق أصنافها الأدبية. نستعير كتبًا متنوّعة من المكتبة العامّة، ونكشف أطفالنا على أصناف أدبيّة غير قصصيّة، مثل: الحزازير، الشّعر، كتب الطبخ الفنون، وأخرى.

نتواصل

- زيارة المكتبة العامّة: نزور المكتبة العامّة، نتعرّف على أقسام المكتبة وأنواع الكتب المختلفة فيها، ونستعير كتابًا نحبّ أن نقرأه. يمكن للإخوة الكبار أن يقرأوا للصغار.

- نشاط مشترك: نخطّط مع الأصدقاء نشاطًا مشتركًا في الحارة، مثل: تزيين أو تنظيف الشارع، تعليق لافتات تحمل عبارات جميلة، وما شابه.

نبدع

- البحث عن الكنز: نرسم خريطة البيت، ونحدّد مسارًا على الخريطة لإيجاد الكنز. نلعب مع طفلنا، وفي كلّ مرة نرسم مسارًا مختلفًا للوصول إلى الكنز.

- الألوان المائيّة: استخدمت رسّامة القصّة الألوان المائيّة. يمكننا أن نصنع معًا هذه الألوان من موادّ متوفّرة في البيت مثل: عصارة الشمندر للّون الليلكيّ، عصارة الجزر للّون البرتقاليّ، عصارة البندورة أو الكتشوب للّون الأحمر. توفّر لنا البهارات، مثل الكركم، مصدرًا ممتازًا آخر لصنع الألوان.

نتحادث

نتحادث حول-

رأيهم في القصّة– كيف أنقذ الأرانبُ المكتبةَ حقًّا؟ ماذا فعلوا؟ هل كان تنينا سحريًّا؟

تجارب مشابهة– هل لديكم شيء تحبّونه وتريدون إنقاذه؟ ماذا يمكننا أن نفعل من أجله؟ هل سبق وحقّقت هدفًا قد رسمته لنفسك؟ ما هو وما الذي ساعدك على تحقيقه؟

مبادرات شبيهة– ما الأمور التي نحبّها ولا نحبّها في أجواء المدرسة- نقترح مبادرات؛ مثل- تزيين الصفّ، تخطيط وتجهيز مشروع فنّيّ لتزيين زاوية في المدرسة أو بناء زاوية للكتب المستعمَلة في المدرسة أو الحديقة العامّة.

نثري لغتنا

نثري لغتَنا–

نتصفّح الكتاب ونتعرّف على كلمات جديدة مثل- بهجة، بحزن وأسى، محبَطين، بوصلة وغيرها.

نزور مكتبة المدرسة ونتعرّف عليها وعلى مصطلحات جديدة مثل– أمينة المكتبة، استعارة الكتب، أنواع الكتب: الأدبيّة– رواية، ديوان شعر، كتاب فنون، كتب تحوي معلومات، وغيرها من مجموعات كتب في مواضيع علميّة مختلفة.

نتواصل

نتواصل-

نخلق روتينًا للقراءة– أن نتحدّث عن أهميّة القراءة شيء، وأن نقرأ ونشجّع القراءة وحبّ الكتب بطرق عمليّة شيء آخر. يمكننا أن نبني روتينًا صفّيًّا، كلّ يوم خميس نقوم بزيارة مكتبة المدرسة ونقوم بقراءة جماعيّة او بأزواج، ثمّ نقوم باستعارة القصص من المكتبة.

نادي القرّاء– من الممكن لكلّ طالب أن يحضر كتبًا؛ يريد إعارتها لطلّاب صفّه، ونتبادل الكتب المستعمَلة بيننها ثمّ نعيدها. من المحبّذ الابتعاد عن مسابقات القراءة؛ لأنّها على الأغلب تقلّل من إمكانيّة الاستمتاع بسحر القراءة وتجعل الطفل يركّز على القراءة بغية المنافسة والفوز.

نبدع

نبدع-

نؤلّف كتابَنا التصويريّ الأوّل– وهو عبارة عن رسومات وصور مختلفة، نُضيف إلى جانبها كتابة قصيرة لنحصل على قصّة أو كتاب فنّيّ.

نتحاور

نتحادث

ننمّي خيال طفلنا ونبتكر نهاية أخرى للقصّة أو نكملها بأنفسنا، يمكن أن نسأل الطفل: ماذا برأيك حدث لآكل النمل؟ هل أحبّ طعم الموز؟ هل هو يأكل الموز حقًا؟ أين اختفت النملات؟ ماذا حدث برأيك بعد ذلك؟

نتواصل

نتواصل

نُقيم حفلة نكات عائليّة. كلّ فرد من العائلة مدعوّ لمشاركة طرفته المفضّلة والملائمة لمستوى الطفل.

نكتشف

نكتشف

نبحث عن معلومات حول أنواع الحيوانات المذكورة بالقصّة. أين يعيش كلّ حيوان؟ ماذا يأكل حقًّا؟ ما هي بيئته المفضّلة؟

نبدع

نبدع

- نقترح على طفلنا ابتكار لوحة مبنيّة من دمج ألوان مختلفة. يمكن استعمال الألوان الشمعيّة وطلائها على الورق واستعمال الألوان المائيّة.

- نقترح على طفلنا تأليف كتابه الفكاهيّ الأوّل أو نسخته الخاصّة من “ماذا يأكل آكل النمل”. يمكن إضافة حيوانات مختلفة وإنهاء القصّة بطريقة إبداعيّة من اختيار الطفل.

نتمعن

يسير النمل على طول الجزء السفليّ من معظم صفحات الكتاب، بينما يمشي آكل النمل عبر المناظر الطبيعيّة في الغابة بحثًا عن وجبة إفطار تحت قدميه. نتتبّع الرسومات ونبحث عن النملات ولا ننسى أن نضحك طول الطريق!

نقرأ معًا

المربّية العزيزة؛

تدعونا هذه القصّة الفكاهيّة، بأسلوبها السلس والمُحبِّب، إلى تطوير مهارة التفكير النقديّ لدى الأطفال وفهمهم للتناقض الكامن في الكلام؛ ما يساعدهم على إدراك الرسائل الاجتماعيّة وبلورة الرأي المستقلّ وتطوير العلاقات بشكل أعمق. تنعكس هذه المهارات في القصّة من خلال المقدرة على فهم النكات والمزاح، الأمر الذي يتطلّب تحديد التناقضات في أحداث القصّة وإدراك الكلام ما بين السطور- فآكل النمل نسي ماذا يأكل، والأفعى لا تقدر على البلع والكسلان مشغول!

كذلك، تحثّ هذه القصّة الطفل على التجربة والتواصل والحوار مع الآخرين، كي يتعرّف على نفسه أكثر ويعرف ما يحبّ وما يكره، وكي يحظى بالانكشاف على مغامرات مختلفة، أصدقاء جدد، أطعمة مختلفة والكثير من الفكاهة والضحك.

نتحادث

نتحادث

ننمّي خيال الأطفال ونبتكر نهاية أخرى للقصّة أو نكملها بأنفسنا، يمكن أن نسأل الأطفال: ماذا برأيكم حدث لآكل النمل؟ هل أحبّ طعم الموز؟ هل يأكل الموز حقًّا؟ أيّ أنواع من الطعام يفضّل برأيكم؟ أين اختفت النملات؟ ماذا حدث برأيكم بعد ذلك؟

نتواصل

نتواصل

كان آكل النمل لطيفا عندما تحدّث مع الحيوانات المختلفة واستعمل عبارات مثلا- آسف على إزعاجك، حظًّا طيّبا، شكرا، لو سمحت إلخ.. يمكن استعمال القصّة في تعلّم آداب التواصل مع الأصدقاء وممارسة هذه العبارات اللطيفة.

نبدع

نبدع

عن طريق ضمّ عدّة أوراق وثنيها معًا إلى النصف، لنحصل على كتاب فارغ فيؤلّف به كلّ طفل كتابه الفكاهيّ الأوّل أو حتّى نكتب نسختنا الخاصّة من كتاب “ماذا يأكل آكل النمل”.

نثري لغتنا

نثري لغتنا

نُعدّ لعبة حزازير من وحي الكتاب، نُعدّ بطاقات لحيوانات وأغراض وفاكهة مختلفة؛ حيث يأخذ كلّ طفل بدوره بطاقة ويخبّئها، فيقوم الأطفال بصياغة أسئلة للطفل ليجمعوا المعلومات ويتعرّفوا على ما في البطاقة. ترافقهم المربّية في صياغة الأسئلة وفقا للمعايير المختلفة، فمثلا: هل هو من مجموعة الحيوانات؟ ماذا يأكل؟ أين يعيش؟…

نمثّل

نمثّل

نوزّع الأدوار المختلفة على أطفال الصفّ، نمثّل أحداث القصّة بعد أن نعطي صوتا مختلفا لكلّ حيوان، مع الانتباه إلى الحالة الشعوريّة وتقمّصها قدر الإمكان. فمثلا: آكل النمل حائر، الكسلان تعبان وقليل الهمّة، الثعبان يشعر بصعوبة، النمر جائع ومكّار.

نستكشف

نستكشف ونتعلّم

نجمع معلومات عن آكل النمل والحيوانات المختلفة في القصّة. أين يعيش؟ ماذا يأكل حقًّا؟ وكم نملة يمكن أن يأكل في اليوم؟ ما هي بيئته المفضّلة؟

حول الكتاب

يستخدمُ المتجوّلون في القصّة حجرًا لإقناع سكّان القرية على التعاون معهم ومشاركتهم طعامهم. لكنّ التعاون ليس سهلًا على الجميع؛ فهناك المتحمّس، وهناك المتشكّك والمعارض؛ إلّا أنّ حيلة ودراية القائدة جعلتا أهل القرية يتعاونون واحدًا تلو الآخر، إلى أن حصلوا على حَساء لذيذ يكفيهم جميعًا.

تسلّط هذه الحكاية الشعبيّة الضوء على أهمّيّة المشاركة والعمل سويًّا، فحتّى الجهود الصغيرة يمكنها أن تؤدّي إلى نتائج مفيدة للجميع. من المهمّ أن نعزّز قيمة التعاون لدى الأطفال منذ بواكير العمر، من خلال الألعاب والأنشطة الجماعيّة، إذ يساهم التعاون في تقوية العلاقات وتطوير المهارات الاجتماعيّة؛ مثل مهارات التواصل وحلّ المشكلات، وطرق التعبير عن الأفكار والمشاعر والإصغاء إلى آراء الآخرين وتفهّم مواقفهم. كذلك، يساهم التعاون في بناء ثقة الأطفال بأنفسهم وفي تعزيز شعورهم بالانتماء إلى البستان.

هذه القصة هي فرصة ذهبيّة لتذويت قيمة التعاون في الصف، كيف؟ على سبيل المثال؛ نشجّع الأطفال على مشاركة الألعاب مع بعضهم البعض، نخطّط لأنشطه جماعيّة نوزّع فيها المهامّ بينهم ونشجّعهم على العمل كفريق واحد لتحقيق الأهداف المشتركة.

نتحاور

نسأل أطفالنا أسئلة تحفّز التفكير، نحو:

- ما الذي جعل الحساء لذيذًا حقًّا؟ هل تظنّون أنّه كان يمكن للحساء أن يكون لذيذًا دون مساهمة أهل القرية؟

- لماذا كان أهل القرية متردّدين بالمشاركة في البداية؟ كيف تغلّبت القائدة على هذا التردّد؟

- كيف فكّر كلٌّ من الحيوانات في القرية؟ وماذا كان موقفهم قبل الحيلة وبعدها؟

نثري لغتنا

نثري لغتنا

نعدّ حساء خضراوات بمشاركة طفلنا. نتحدّث عن أنواع الخضراوات في الحساء ونستعمل أفعالًا تدلّ على الأعمال التي نقوم بها خلال إعداد الطعام: نغسل، نقشّر، نقسّم، نبرش، نعصر، نرشّ، ننخّل، نخلط، وغيرها.

نبدع

نبدع

نجمع حجارةً ملساء بأحجامٍ مختلفة، نلوّنها أو نكتب عليها، ونزيّن بها فناء أو حديقة بيتنا.

نبحث

نبحث

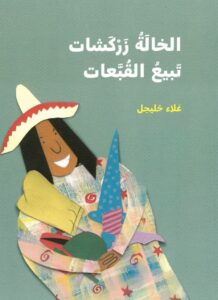

نبحث بمكتبة بيتنا عن قصص شعبيّة شبيهة أعيدت صياغتها من مكتبة “الفانوس” وغيرها، مثل: الحطّاب، الأصّيص الفارغ، الخالة زركشات تبيع القبّعّات وغيرها.

نتحاور

نتحاور

- حول الحبكة: نتتبّع مع أطفالنا الكتاب برسوماته المتسلسلة، ونُغني القدرة السرديّة لديهم من خلال وصف الأحداث بشكل متسلسل.

- حول الحيلة: تستخدم القائدة الحيلة لتشجيع أهل القرية على التعاون والمشاركة. يمكنك مساعدة الأطفال على فهم الحيلة من خلال الحوار حول أفكار ومشاعر أهل القرية. نسألهم مثلًا: كيف فكّر كلٌّ من الحيوانات في القرية؟ وماذا كان موقفهم ومشاعرهم قبل الحيلة وبعدها؟

- حول قيمة التعاون: ما الذي جعل الحساء لذيذًا حقًّا؟ هل تظنّون أنّه كان يمكن للحساء أن يكون لذيذًا دون مساهمة أهل القرية؟ شجّعوا الأطفال في التعبير عن مواقف تعاونوا بها مع أحد في البيت أو الروضة.

نتعاون

نتعاون

نتعاون معًا ونصنع وجبة مشتركة، نرافقها بالوصف والحوار. نقسّم المهامّ بين أطفال الصفّ، وندعوهم لإحضار كمّيّات صغيرة من الخضراوات أو المكوّنات الأخرى. يعزّز هذا النشاط المشاركة والتعاون ويكسب الأطفال مهارات العمل التعاونيّ، كما يتيح لهم ممارسة مهارات الطهي الأساسيّة.

نبدع

نبدع

نجمع، نلوّن ونكتب على حجارة بأحجام وألوان مختلفة، ونزيّن فناء البستان بزاوية فسيفساء من حجارة ملوّنة.

نستكشف

نستكشف

شخصيّات القصة متنوّعة، فهي من فئات مختلفة من الكائنات الحيّة. نبحث في الموسوعة ومحرّكات البحث ونتعرّف على صفاتها ومزاياها، نصنّفها لمجموعات، ونعدّ كتيّبا ونضيف أفرادًا جددًا لكلّ فئة مع معلومات حولها.

نشارك الأهل

نشارك الأهل

نُعدّ كتاب الطهي الصفيّ، نشجع الأطفال على إعداد حساء في البيت، وندوّن الوصفة مع الأهل. نجمع وصفاتٍ مختلفةً لأنواع حساء من اقتراحات أطفال البستان وننتج كتابًا للطهي في صفّنا ونوزّعه على الجميع.

نثري لغتنا

نثري لغتنا

نعدّ حساء خضراوات بمشاركة الأطفال. نتحدّث عن أنواع الخضراوات في الحساء ونستعمل أفعالًا تدلّ إلى الأعمال التي نقوم بها خلال إعداد الطعام: نغسل، نقشّر، نقسّم، نبرش، نعصر، نرشّ، ننخّل، نخلط إلخ.

نبحث ونلعب

نبحث ونلعب

نبحث في مكتبتنا الصفّيّة عن قصص شعبيّة شبيهة، أعيدت صياغتها، من مكتبة “الفانوس” مثل الحطّاب، الأصّيص الفارغ، الخالة زركشات تبيع القبّعّات وغيرها. نشارك الأطفال أيضًا بألعاب شعبيّة لعبناها في طفولتنا ونلعب معًا.

نمسرح

نمسرح

لعبة الأدوار- نقسّم الأطفال إلى مجموعات لأداء أدوار مختلفة من القصّة. يمكن أن تكون مجموعة واحدة “المسافرين”، ومجموعة أخرى “أهل القرية”، وهكذا. نشجّعهم على التخيّل وإضافة لمساتهم الخاصّة إلى القصّة.

نتحاور

نتحاور:

حول شخصيّات القصّة: نقارن بين صفات التاجر والنمر، الثور والأرنبة. نستنتج من خلال سلوك الشخصيّة ما يميّزها من صفات.

مفهوم العدل: هل الخير يعود علينا دائمًا بالخير؟ سؤالٌ طرحته الشخصيّأت، وقد نظنّ لوهلةٍ أنّ عمل الخير الذي قدّمه التاجر كان سيجلب له كارثةً من النمّر، لكن ذكاء الأرنبة أظهر لنا نتيجةً أخرى. ماذا نستنتج؟

الثقة والحذر: كلمات مجرّدة يمكن التعبير عنها بمشاعر وأفكار وسلوكات. نستذكر أشخاصًا نثق بهم كثيرًا. ممّن علينا أن نحذر؟ من المهمّ الانتباه إلى عدم تخويف الأطفال وإثارة هلعهم، فها هي الأرنبة بذكائها ساعدت التاجر وأنقذته. كيف يمكن أن نوازن بين تقديم المساعدة والحذر من ذوي النوايا السيّئة؟

خبرات من حياتنا: هل فعلنا خيرًا وقدّمنا مساعدةً لأحدهم؟ بماذا شعرنا؟ نستذكر تجارب من حياتنا تلقّينا فيها مساعدةً أو قدّمناها.

نُثري لغتنا

نُثري لغتنا:

كلمات ومفردات جديدة: نتعرّف على الكلمات الغريبة، ونوضح معانيها.

علامات الترقيم: نلاحظ إشارات الاستفهام/ التعجّب/ الاقتباس. ماذا نعني بها؟

أمثال وحكَم: نبحث عن أمثال وحكم ومواعظ تتحدّث عن عمل الخير/ عن العدل/ عن الحذر والحيطة وغيرها من المعاني التي تستوقفنا.

نبدع

نبدع:

اللعب التمثيليّ: يؤدّي كلّ منا دور إحدى شخصيّات القصّة. نفكّر في موقفها ومشاعرها. نتحاور حول تعابير الوجه والجسد، ومدى تعبيرها عن النوايا الحقيقيّة.

لعبة المحكمة: نختار مواقف من حياتنا اليوميّة، ويؤدّي كلٌّ منّا دورًا في الدفاع عن موقف مختلف. مَن منّا القاضي/ المتّهم/ المحامي؟ مَن منّا يؤيّد شخصيّةً أخرى؟

نستكشف

نستكشف:

كوريا: يعرّفنا الكتاب على نموذجٍ من الأدب الكوريّ. تعالوا نستكشف هذا البلد: أين يقع؟ بماذا يتميّز؟ هل نعرف آدابًا وفنونًا أخرى منه؟ نتعرّف على ثقافته ومزاياه.

التكافل في الطبيعة: تنبّهنا الشجرة في القصّة إلى مبدأ مهمّ في تبادل الخيرات. نبحث عن ظواهر طبيعيّة من التكافل وتبادل العون والمساعدة. (النحلة والوردة مثلًا).

نلعب ونستمتع

لعبة النظّارة: نقترح على الأطفال تخيُّل نظّارتين (قد نعدّ نموذجًا لهما)، إحداهما ورديّة والأخرى سوداء. إذا ارتدينا النظارة الورديّة نذكر مواقف إيجابيّةً محبَّبةً من الخير والعدل، ومع النظارة السوداء نستذكر مواقف سلبيّة وغير مرغوبة. ثمّ نرتديهما مع القصّة، ونلاحظ أيّ المواقف أو المشاهد في القصّة يمكن أن نراها بالنظارة الورديّة مثلًا: (مساعدة التاجر للنمر/ موقف الشجرة/ إنقاذ الأرنبة للتاجر)، وأيّها تتبع النظارة السوداء (كموقف النمر من التاجر).

نتحاور

شخصيّات القصّة: نقارن بين صفات التاجر والنمر، الثور والأرنبة. نستنتج من خلال سلوك الشخصيّة ما يميّزها.

مفهوم العدل والإنصاف: هل الخير يعود علينا دائمًا بالخير؟ قد نظنّ لوهلةٍ أنّ عمل الخير الذي قدّمه التاجر كان سيجلب له كارثةً من النمّر، لكن ذكاء الأرنبة أظهر لنا نتيجةً أخرى. ماذا نستنتج؟

الثقة: كلمة مجرّدة يمكن التعبير عنها بمشاعر وأفكار وسلوكيات. نستذكر أشخاصًا نثق بهم كثيرًا. كيف تولّدت تلك الثقة لدينا؟

خبرات من حياتنا: هل فعلنا خيرًا وقدّمنا مساعدةً لأحدهم؟ نستذكر تجارب من حياتنا تلقّينا فيها مساعدةً أو قدّمناها.

نُثري لغتنا

كلمات ومفردات جديدة: نتعرّف على الكلمات الغريبة، ونوضح معانيها.

علامات الترقيم: نلاحظ إشارات الاستفهام/ التعجّب/ الاقتباس. ماذا نعني بها؟

أمثال وحكَم: نبحث عن أمثال وحكم ومواعظ تتحدّث عن عمل الخير/ العدل/ الحذر والحيطة، وغيرها من المعاني التي تستوقفنا.

نُبدع

اللعب التمثيليّ: يؤدّي كلّ منا دور إحدى شخصيّات القصّة. نفكّر في موقفها ومشاعرها وتعابيرها.

لعبة المحكمة: نختار مواقف من حياتنا اليوميّة، ويؤدّي كلٌّ منّا دورًا في الدفاع عن موقف مختلف. مَن منّا القاضي/ المتّهم/ المحامي؟ مَن منّا يؤيّد شخصيّةً أخرى؟

نستكشف

الطبيعة: نخرج في نزهةٍ إلى الطبيعة القريبة. أيّ الأشجار نلاحظ؟ أيّ حيواناتٍ قد نلتقي؟ نصوّر مناظر طبيعيّةً ونجمعها في ذكرى نزهتنا الممتعة معًا.

الحيوانات حولنا: هل في حارتنا حيواناتٌ أليفةٌ تبحث عن مأوى أو طعام؟ كيف يمكن أن نساعدها بطريقةٍ آمنة؟ (قد نحضّر صندوقًا لطعام القطط أو حوضًا لإطعام الطيور).

نتحاور

حول حلّ المشكلات: عرض الملك على أبنائه تحدّيًا ليقرّر من سيخلفه بالحكم. نتتبّع الرسومات مع طفلنا، ونسأله: ما هو الحلّ الذي اقترحه كلّ واحد من الأمراء؟ نصفه معًا ونتحدّث عن إيجابيّات وسلبيّات كلّ واحد من الحلول.

حول المشاعر والرغبات وأفكار الشخصيّات: نتحادث مع طفلنا عن الأحداث المختلفة. نسأل مثلًا: ماذا أراد الملك حين مرض؟ ماذا أراد الأمراء؟ ماذا شعر الملك حيال كلّ حلّ، وبماذا فكّر؟

حول الحكمة: قد نسأل طفلنا مثلًا: ماذا قصدت الأميرة عندما قالت: “يجب أن أتروّى وأفكر بكلّ الاحتمالات وأختار الأفضل منها”؟ من برأيك الإنسان الحكيم؟ لماذا؟ هل فكّر الأميران بكلّ الاحتمالات؟ ما هو الجانب الذي لم يفكّرا به؟

حول العدل: نتحادث حول مفهوم العدل ونيسّر لطفلنا فهمه. قد نقول: رفض الملك الحكيم حلول الأميرين لأنّها لم تكن عادلة، أي لأنّها أضرّت بالناس والحيوانات. نسأله: ماذا كان الضرر من كلّ حلّ؟ لماذا كان حلّ الأميرة عادلًا؟ هل حدث أن قرّرت شيئا أسعدك، لكنّه أضرّ بغيرك؛ كأن تأخذ جميع قطع الحلوى ولا تترك لغيرك قطعة؟

حول صفات ومميّزات الشخصيّات: نتحادث عن صفات الإخوة الثلاثة- الأميرين والاميرة- وكيف ظهرت في سلوكيّاتهم؛ كأن نقول إنّ الأميرة تروّت وفكّرت، وبعد ذلك اتخذت القرار الأفضل. نسأل الطفل: ما هي الصفات التي تميّزك، وكيف تظهر في سلوكك؟

نبدع ونتخيّل

نتحدّى أطفالنا ليطوّروا خيالهم وتفكيرهم العلميّ فنسألهم: بماذا يمكن ان نملأ الغرفة أيضًا؟

نُثْري لغتنا

الحكاية غنيّة بالمفردات اللغويّة الجميلة والجديدة (وادعة، تدهورت، أتروّى، هانئة، مضاءة)، نفسّرها لأطفالنا أثناء القراءة، ونحاول أن نستخدمها في سياق حياتنا اليوميّة.

نتمتّع

استخدمت الرسّامة عناصر بصريّة من ثقافاتٍ شرقيّة مختلفة. نحاول أن نخمّن مكان الحكاية وزمنها بالاستعانة بهذه العناصر.

نتحاور حول

• أين ومتى: تحدث القصة في زمان ومكان غير معروفين. نتحدّث مع الأطفال حول هذه المُركّبات، فنسألهم عن المكان: حسب رأيكم، أين حدثت هذه القصّة؟ لماذا تعتقدون ذلك؟

ونسألهم كذلك عن زمان القصّة: هل هو في الماضي، أم الحاضر، ام المستقبل؟ أو في الصّباح أو في اللّيل؟ لماذا تعتقدون ذلك؟

• مشاعر الملك: ملأت الطّفلة القاعة بالناس الذين جاءوا ليتمنّوا الشّفاء للملك. كيف شعر الملك حينها؟ لماذا شعر بذلك؟ هل شعرت مرّة بمثل هذه المشاعر؟

• الحكم الملكي: في الحكاية، الملك هو الذي يحكم الناس، ويتوّلى أحد أبنائه الحكم من بعده. نتحدّث مع الأطفال حول الحكم الملكيّ ونستمع إلى آرائهم وأفكارهم حوله. هل كنتم تودون أن تعيشوا في مكان كهذا تحت حكم الملك؟ لماذا؟

• العنوان: نكرّر قراءة الكتاب ونقترح عنوانًا آخر للقصّة.

نتواصل

نبادر لاستضافة الجدّ أو الجدّة في البستان ليسردوا لنا الحكايات الشّعبية أو حكايات من الماضي الجميل.

نستكشف

أبدت الطفلة حكمة كبيرة وذكيّة في إنارة القاعة الكبيرة. نبحث عبر المصادر المعلوماتيّة عن شخصيّات عالميّة لفتيات تركن بصمة طلائعيّة في العالم نحو: زها حديد.

نبدع

نتقمّص الشّخصيّات ونمثّل: يتمتّع الاطفال بمسرحة القصة. نوزّع الأدوار مستخدمين تجسيدات مختلفة لشخصيات القصة يصمّمها الأطفال بأنفسهم. دمى أصابع/كف عصي مصنوعة من خردة وقماش، ريش وأزرار وغيرها.

ساعة قصة

نتحادث

- • الرغبات والأمنيات: رغب جبل أن يرى الشمس، ولكنّه لم يستطع ذلك. نتحادث مع طفلنا عن الأمور التي يرغب بها ويتمنّاها: أيّ الأمور بإمكانه الحصول عليها، وأيّها يصعب عليه الحصول عليها؟ ما هو شعوره؟ نفكر ونقترح طرقًا مختلفة لتحقيق الرغبات.

- • المشاعر: نتتبّع الرسومات برفقة أطفالنا، ونتحدّث عن المشاعر المتعدّدة لدى جبل وأصدقائه، فنسمّيها ونسأل الأطفال عن أسبابها، نحو: مشاعر الإحباط عندما لم يستطع أن يرى الشمس؛ الشعور بالحماسة؛ التعاطف من قبل الأصدقاء. نقرن بين المشاعر وتأثيرها على السلوك.

- • حلّ المشكلات: حاول الأصدقاء التعامل مع مشكلة جبل بواسطة اقتراح عدّة حلول. نتحدّث برفقة أطفالنا عن الحلول التي اقترحها الأصدقاء، ونقترح حلولًا أخرى لم يقترحوها. نمرّن أطفالنا على التفكير المرن الإبداعيّ والمتشعّب.

• المساعدة والتعاون: تعاطَفَ الأصدقاء مع جبل، وحاولوا تحقيق رغبته في رؤية الشمس. نسأل أطفالنا: هل ساندك أحد في الحصول على شيء ترغبه؟ ثمّ نسأله: من ساندك؟ وكيف كان شعورك؟

نلعب ونتخيّل

نختار غرضًا ونفكّر خارج الصندوق، ونقترح له استعمالات عديدة غير الاستعمال التقليديّ المعروف.

نمثّل ونبتكر

نمرّن أطفالنا على التفكير المرن، وذلك من خلال اقتراح قضايا ومشكلات تواجه طفلنا في الحياة اليوميّة، والبحث عن الكثير من الحلول، وتمثيلها.

نتحاور حول

• الرغبات والأمنيات: رغب جبل أن يرى الشمس، ولكنّه لم يستطع ذلك. نتحادث مع الأطفال عن الأمور التي يرغبون بها ويتمنونها: أيّ الأمور بإمكانه الحصول عليها، وأيّها يصعب عليه الحصول عليها؟ ما هو شعوره؟ نفكر ونقترح طرقًا مختلفة لتحقيق الرغبات.

• المشاعر: نتتبّع الرسومات برفقة الأطفال، ونتحدّث عن المشاعر المتعدّدة لدى جبل وأصدقائه، فنسمّيها ونسأل الأطفال عن أسبابها، نحو: مشاعر الإحباط عندما لم يستطع أن يرى الشمس؛ الشعور بالحماسة؛ التعاطف من قبل الأصدقاء. نقرن بين المشاعر وتأثيرها على السلوك.

• حلّ المشكلات: حاول الأصدقاء التعامل مع مشكلة جبل بواسطة اقتراح عدّة حلول. نتحدّث برفقة الأطفال عن الحلول التي اقترحها الأصدقاء، ونقترح حلولًا أخرى لم يقترحوها. ندعو الأطفال لمشاركتنا تحدّيات وصعوبات واجهتهم في الصفّ والساحة، أو في البيت والحارّة، كيف تخطّوها ومن ساندهم في ذلك. نمرّن الأطفال على التفكير المرن الإبداعيّ والمتشعّب.

• المساعدة والتعاون: تعاطَفَ الأصدقاء مع جبل، وحاولوا تحقيق رغبته في رؤية الشمس. نسأل الأطفال: هل ساندك أحد في الحصول على شيء ترغبه؟ ثمّ نسأله: من ساندك؟ وكيف كان شعورك؟

نتواصل

قد لا يتمكّن الأطفال أحيانًا من اكتساب مهارة حلّ المشكلات بمفردهم. لذا، نُساندهم ونتدرّب معا على خطوات عمليّة لتعلّم مهارة حل المشكلات:

نحدّد المشكلة بوضوح. نسأل الطفل: ما هي المشكلة؟ ونساعده على قولها بصوت مسموع. مثلًا: “مشكلتي هي أنّ صديقي لا يريد أن يلعب معي”. نقترح أكثر من حلّ، ونفكّر بالحلول المتعدّدة والمختلفة للمشكلة. نفسح المجال أمام الطفل ليجرّب الحلّ، ونتحدّث معًا حول هذه التجربة.

نثري لغتنا

ندعو الأطفال ليشاركونا ويصفوا لنا تجارب مشابهة ساعدوا خلالها الأصدقاء في الساحة. نسألهم، مثلًا: كيف شعرتم عندما قدّمتم المساعدة؟ هل ستقدّمون المساعدة في مرّات قادمة أيضًا؟ لماذا؟

نُبدع

نصنع بيئة طبيعيّة جبليّة خاصّة لكلّ طفل. نُعيد استعمال العلب الكرتونيّة وندعو الأطفال لإحضارها إلى الصفّ. نوفّر مجسّمات لكائنات حيّة ومواد طبيعيّة؛ كالرّمل والحصى والحجارة. يصمّم ويصنع كلّ طفل عالمه الصغير للّعب والمحاكاة.

ساعة قصة

نشاط مع الأهل

- يمكن أن نسترجع مع طفلنا ما قام به كلّ من الغراب، والسلحفاة، والفأر لإنقاذ الغزال من شبكة الصّيّاد. هل كان يمكن أن يتحرّر الغزال من الشّبكة لو لم يتعاونوا معًا؟

- نستذكر مع طفلنا حدثًا في عائلتنا أو في حارتنا، تعاون فيه الجميع لمساعدة أحد أفراد العائلة/الجيران. ماذا فعل كلّ واحدٍ منهم؟ وماذا فعل طفلنا؟ هذه مناسبة للتّحادث عن أهميّة دور كلّ فردٍ، حتّى لو كان صغيرًا، وكانت مساهمته متواضعة.

- صيد الغزال ممنوعٌ في بلادنا، والغزال حيوانٌ مهدّد بالانقراض. هذه فرصة للحديث مع الطّفل حول ظاهرة صيد الحيوانات البرّيّة. لماذا يريد البعض اصطيادها؟ قد نرغب بإجراء مشروع بحثيّ صغير مع طفلنا حول الحيوانات الممنوع صيدها في بلادنا، وفي العالم بسبب خطر انقراضها.

- تبدأ القصّة برسمة الأصدقاء وهم يلعبون معًا لعبة الشّطرنج، والشّطرنج من ألعاب الطّاولة. قد تشجّعنا الرّسمة على اللّعب مع طفلنا بإحدى ألعاب الطّاولة الّتي يحبّها…

- الفأر وأصدقاؤه الثّلاثة في مسرحيّة! يمكننا أن نرسم أو أن نبحث عن أقنعة وجوه الحيوانات الأربعة، ونمثّل القصّة. مَن سيقوم بدور الصّيّاد؟

-

تُرى، ماذا سيحدث مع الأصدقاء الأربعة في اليوم التّالي؟ نشجّع طفلنا على تخيّل أحداث قصّة جديدة، وقد نرغب بكتابتها. مَن يدري، فربّما وجدت طريقها يومًا إلى النّشر!

أفكار لدمج الكتاب في الصّفّ

-

- تحادثي مع الأطفال حول رسمة الغلاف: أيّ حيواناتٍ نرى، وماذا يدلّنا على أنّ الأربعة أصدقاء؟ ادعي الأطفال لتأمّل زيّ الغراب، من يلبس هذه القبّعة وربطة العنق عادةً؟

- في حبكة القصّة العديد من المواقف الدّراميّة الّتي تتطلّب منك أسلوب سردٍ مشوّق للأطفال، باستخدام نبرات صوتٍ مختلفة. نقترح عليك أن تتدرّبي على قراءة القصّة قبل سردها على الأطفال لتضمني سردًا شيّقًا يجذب أسماعهم.

-

- يستخدم الأصدقاء الحيلة لإنقاذ صديقهم. يمكنك أن تساعدي الأطفال في فهم معنى الحيلة من خلال الحديث معهم حول أفكار الصّياد حين رأى الشّبكة مقروضة مثلًا، أو حين رأى الغزال ممدّدًا على الأرض.

- شجّعي الأطفال على الحديث عن مواقف ساعدوا بها صديقًا في الرّوضة أو خارجها.

- ينجح الأصدقاء في الهروب من الصّياد بفضل تخطيطهم، وتقسيم المهامّ بينهم. تأمّلي مع الأطفال الخريطة الّتي رسمتها السّلحفاة في ص 10: ماذا نفهم منها؟ استذكري مع الأطفال مشروعًا جماعيًّا قمتم به في الرّوضة (مثل زراعة أحواض، أو بناء مجسّم كبير، وغيرهما) ماذا كان دور كلّ طفل؟

-

- هذه إحدى القصص الملائمة للمسرحة لغنى أحداثها، والحوارات بين الشّخصيات. يساعد تمثيل الأدوار الطّفل في فهم مشاعر الشّخصيات، ودوافع سلوكها.

- هل نحبّ أن نعرف أكثر عن الفأر، والغزال، والسّلحفاة، والغراب؟ يمكن أن نشرك الأهل في جمع المعلومات وعرضها.

- في النّصّ ذكرٌ لصوت الفأر (تس تس)، وصوت الغراب (قاق قاق). ترى كيف تُسمع أصوات حيواناتٍ أخرى يعرفها الأطفال؟

- اهتمّت الرّسامة برسم أشجارٍ تتميّز بها طبيعة بلادنا، مثل شجرتَيْ السّنديان، والرّمان. أيّ أشجار أخرى نعرفها في حدائقنا؟ من الممتع الخروج مع الأطفال في هذا الفصل إلى منطقة طبيعيّة قريبة والتّعرّف على أنواع أخرى، مثل: البطم، والكينا، وغيرها.

- العديد من الحيوانات في العالم مهدّدة بالانقراض نتيجة لكثرة صيدها، والغزلان أحدها. هذه مناسبة للحديث مع الأطفال حول بعض هذه الحيوانات من أجل رفع وعيهم بأهميّة الحفاظ على الطّبيعة وكائناتها.

-

- صادت شبكة الصّياد الغزال، فماذا يمكن أن تصيد أيضًا؟ وماذا إذا كانت في البحر؟

- تنتهي القصّة بجملة “وحين أشرقت الشّمس ثانيةً، بدأت حكاية جديدة من حكايات الفأر وأصدقائه الثّلاثة…” ادعي الأطفال إلى تأليف حكاية جماعيّة جديدة عن مغامرة أخرى للأصدقاء الأربعة.

-

تجدين في صفحة الفانوس اللّغوي (أنظري “روابط نوصي بها” في صفحة الكتاب) اقتراحاتٍ لأنشطة لغويّة حول الكتاب.

الفانوس اللّغويّ

ماذا في الكتاب؟

في نظرة:

- رسومات القصّة ملائمة للحوارات الوصفيّة والتحليليّة.

- رسومات الشخصيات توفّر فرصةً للحديث عن مزايا كلّ شخصية “وعائلتها” من الكائنات الحيّة.

في قراءة:

- شخصيّات القصّة منوّعة، من فئاتٍ مختلفة من الكائنات الحيّة، ما يُتيح إمكانيّاتٍ للتعرّف إلى مزايا كلّ فئة، وتصنيفها وتنمية مهارات التصنيف والتعميم.

- لكلّ شخصيّةٍ طريقتها في الحركة (طيَران، زحف، مشي على أربع)، وهي فرصةٌ لإغناء قاموس المفردات الحركيّة وإيقاعها/ سرعتها.

- النصّ يجسّد طريقةً لمفهوم التّعاون، وهو ملائم لتنمية الكفايات اللغويّة حولها.

نقترح:

- إقامة أنشطة للتصنيف وفق مزايا مشتركة.

- إقامة أنشطة حركيّة بطرقٍ وبسرعاتٍ مختلفة.

- إتاحة حواراتٍ حول مفهوم التعاون والمشاركة وحلّ المشاكل لتعزيز مناخٍ تربويّ إيجابيّ، وتمنية مهارة العمل في طاقم.

قبل الانطلاق: لنتذكّر ما ينصّ عليه منهج التربية اللغويّة

- أطفال الرّوضة “يصنّفون ويعرفون كلماتٍ ويحدّدون مزاياها من حيث البُعد الدّلاليّ (المعنى) والوظيفيّ”.

- “يصنّفون مجموعةَ أغراضٍ إلى حقولٍ دلاليّةٍ عامّة وفرعيّة”.

تعالَوا نتحدّث:

- نتحدّث عن سلوك الشخصيّات، نحكي تجاربنا مع أصدقائنا. يمكن الاستعانة بوردة الصّداقة. يقدّمها الطفل لأحد أصدقائه ويحكي عن تعاونٍ بينهما أثناء اللعب في الروضة.

- نتحدّث عن المهامّ الصعبة التي احتجنا فيها إلى مساعدة الأصدقاء.

- نتحدّث عن الحكايا التراثيّة التي نعرفها/ الألعاب التراثية/ الأغاني وغيرها.

- نتحدّث عن الحبكة وتسلسل الأحداث. يمكن أن نحضّر قصةً محوسَبة يرتّبها الطفل وفق الصور ويُعيد حكايتها.

حفل الكلمات:

غراب- فأر- قوارض- سلحفاة- غزال- صياد- شبكة- حيوانات بريّة- تعاوُن- بطيء- سريع- يزحف- يطير…

- نطوّر أنشطةً حركيّةً وفق طريقة كلٍّ من الشخصيات في التحرّك : نطير- نرفرف- نمشي على أربع… نزحف سريعًا/ بطيئًا..

- نتعرّف إلى موسوعة الكائنات الحيّة ونصنّف كلّ شخصيّةٍ مع عائلتها. نصوّر تقليدَ الأطفال لها ونبني كتيّبًا من صوَرنا الحركيّة.

- نتحدّث عن تجاربنا المشتركة وتعاوُننا وحلّ مشاكلنا. نشارك أصدقاءنا بالحديث عن مشاعرنا مع التعاون/ المساعدة/ المشاركة.

الوعي الصّرفيّ والصّوتيّ:

- نحضّر بطاقاتِ تعريفٍ للشخصيات: اسم وأوصاف كلّ شخصية، طريقة حركتها، سلوكها، وميزاتها. تكتب المربية الكلمات وتشارك الاطفالَ تقطيعها إلى مقاطع/ فونيمات وفق مستوى الأطفال.

- نحضّر قصّةً محوسَبة من الصّوَر: نلائم الأوصاف للشخصيّة ونرتّب تسلسلَها. نلائم الكلماتِ للصورة.

- نلعب ألعابًا صوتيّةً مع المفردات الملائمة :تعاوُن/يتعاوَن/متعاوِن- يساعد/مساعَدة…

الكفايات اللغويّة:

- نتعرّف إلى صفات كلّ شخصيّة، نصنّفها مع عائلتها. نتعرّف إلى موسوعة الكائنات الحيّة ونبحث عن كائناتٍ أخرى تنتمي لنفس العائلة.

- نصنّف أغراضًا أخرى في الرّوضة وفق مزاياها المشتركة.

- قد نبني حديقةً للحيوانات في ركن البناء ونوزّعها وفق صفاتها وعائلاتها المشتركة: أين نضع كلّ شخصية؟ ماذا تحتاج كلّ عائلةٍ لبناء بيتها؟

ماذا أيضًا:

- قد نجمع حكايا تراثيّةً أخرى ونضيفها لركن المكتبة/ نستضيف حكائيًّا أو جدًّا يحكي لنا الحكايا الشعبيّة.

- نبني موسوعةً للحيوانات التي تعرّفنا إليها، من الصّور المتوفّرة. نحضّر لعرضٍ مسرحيّ ونتبادل الأدوار.

- نطوّر أنشطةً رياضيّةً ونتحرّك مع الموسيقى في مجموعاتٍ مثل الفأر/ السلحفاة/ الغزال/ نمشي على أربع/ نزحف/ نطير. (نصف حركة مجموعة الفئران/ مجموعة السلاحف…). نصوّر الأطفال ونضيف الصّور إلى ركن الرياضة في الروضة.

عملًا ممتعًا..

أنوار الأنوار- مرشدة قطريّة ومركّزة التربية اللغويّة في رياض الأطفال العربيّة.

نتحادث

حول المشكلة: في القراءة الأولى، وقبل الوصول إلى الحلّ، نسأل طفلنا: طلبت الأمّ من أليف أن يجد الحلّ للمشكلة، “كيف من الممكن أن يحصل على الكعكة بطريقة أفضل”؟ ماذا تقترح أن يفعل؟ نكمل القراءة ونسأل طفلنا مرّة أخرى ما هي الحلول التي اقترحها أليف؟ وما هو الحلّ المناسب؟

- حول المشاعر: نتتبّع الرسومات ونتحدّث حول مشاعر أليف. نسأل أطفالنا: بِمَ شعر أليف عندما رأى والدته تحضّر الكعك؟ بِمَ شعر عندما رفضت أن تعطيه الكعك وطلبت إليه أن يفكّر في طريقة للحصول عليه؟ بِمَ شعر عندما لم يجد الحلّ؟ بِمَ شعر في نهاية القصّة؟

- حول المحاولة: حاول أليف عدّة مرّات وجرّب عدّة طرق للوصول إلى الحلّ. نسأل أطفالنا: هل حدث ذات مرّة أن حاولتم عدّة مرّات الحصولَ على شيء ما، أو فعْلَ شيء ما؟ كم مرّة جرّبتم؟ متى نشعر بالإحباط؛ بعد كم من التجارب؟ ماذا نفعل عندما نُحبَط؟

- حول حلّ المشكلات: نتحادث نحن وطفلنا عن حالات شبيهة وَجَبَ فيها عليهم أن يجدوا حلولًا لمواقف أو مشكلات. نسألهم: هل واجهتم مشكلة؟ ما هي؟ كيف كان شعوركم؟ كم مرّة حاولتم؟ كيف وجدتم الحلّ؟ مَن ساعدكم؟ إذا كنتم لم تجدوا حلًّا، كيف كان شعوركم؟ كيف تعاملتم مع الشعور بالإحباط؟

- التفاعل بين الأم وطفلها: تقوم الأمّ بتحضير الكعك لأليف والعائلة. نتحادث نحن وطفلنا عمّا يَحْدث في بيتنا: ما هي الأمور التي تقوم بها الأمّ والأب لنا؟ ما هي الأمور التي تحبّ أن نقوم بها معًا؟

- مواقف حياتيّة واجتماعيّة: قدّمت أمّ أليف بسلوكها نموذجًا متطوّرًا للحِوار والأخذ والعطاء. نتحادث نحن وطفلنا عمّا يَحْدث في بيتنا. نسألهم: ماذا يحدث عندما تقوم بشيء مختلف عمّا تريده أمّنا أو أبونا؟ كيف تتصرّف؟ كيف تحبّ أن نتحدّث معك؟

نُثْري لغتنا

قصّتنا تحوي في جعبتها قاموسًا شعوريًّا وذهنيًّا واجتماعيًّا: يحبّ؛ رغب؛ أحبط؛ فكر ؛ خطرت له فكرة؛ خطرت بباله فكرة؛ شكرًا؛ من فضلك؛ عفوًا. نستعملها في السياق اليوميّ.

نحاكي ونبدع

نختار مواقفَ اجتماعيّة مختلفة، ونتعرّف مع الأطفال على التعابير اللطيفه الملائمة لهذه المواقف، فنمثّل معًا التصرّف المناسب ونوظّف التعابير الاجتماعيّة المناسبة -على سبيل المثال: حفلة عيد ميلاد؛ زيارة لمريض؛ اعتذار؛ استقبال الضيوف؛ الحلول ضيوفًا؛ عندما نحتاج مساعَدة…

نتحادث

- حول المشكلة: في القراءة الأولى، وقبل الوصول إلى الحلّ، نسأل طفلنا: طلبت الأمّ من أليف أن يجد الحلّ للمشكلة، “كيف من الممكن أن يحصل على الكعكة بطريقة أفضل”؟ ماذا تقترح أن يفعل؟ نكمل القراءة ونسأل الأطفال مرّة أخرى ما هي الحلول التي اقترحها أليف؟ وما هو الحلّ المناسب؟

- حول المشاعر: نتتبّع الرسومات ونتحدّث حول مشاعر أليف. نسأل الأطفال: بِمَ شعر أليف عندما رأى والدته تحضّر الكعك؟ بِمَ شعر عندما رفضت أن تعطيه الكعك وطلبت إليه أن يفكّر في طريقة للحصول عليه؟ بِمَ شعر عندما لم يجد الحلّ؟ بِمَ شعر في نهاية القصّة؟

- حول المحاولة: حاول أليف عدّة مرّات وجرّب عدّة طرق للوصول إلى الحلّ. نسأل الأطفال: هل حدث ذات مرّة أن حاولتم عدّة مرّات الحصولَ على شيء ما، أو فعْلَ شيء ما؟ كم مرّة جرّبتم؟ متى نشعر بالإحباط؛ بعد كم من التجارب؟ ماذا نفعل عندما نُحبَط؟

- حول حلّ المشكلات: نتحادث مع الأطفال عن حالات شبيهة وَجَبَ فيها عليهم أن يجدوا حلولًا لمواقف أو مشكلات. نسألهم: هل واجهتم مشكلة؟ ما هي؟ كيف كان شعوركم؟ كم مرّة حاولتم؟ كيف وجدتم الحلّ؟ مَن ساعدكم؟ إذا كنتم لم تجدوا حلًّا، كيف كان شعوركم؟ كيف تعاملتم مع الشعور بالإحباط؟

- طرق التواصل السليم: يكتسب الأطفال الخبرات والمهارات اللازمة لفهم وإدارة عواطفهم ورغباتهم من خلال ممارستها معهم ومساندتهم. في الكتاب، استطاعت الأم أن تصل إلى أليف بسهولة وأن تؤثّر فيه، فعلمته آداب الطّلب والتّوجه بأسلوب متفهّم وصبور. ندعو الأطفال لمشاركتنا مواقف شعروا فيها بمعاملة لطيفة ساندتهم في التّعامل مع التحدّيات.

نستكشف

نلعب لعبة التّخمين: نغمض عيوننا بمنديل قماشيّ، ونحاول تمييز أنواع زطعمة مختلفة بالاعتماد على رائحتها وملمسها وطعمها. نصفها ونسميها باستعمال المفردات الدقيقة.

نتواصل

- نعزّز التواصل الاجتماعيّ السليم وتوظيف المفردات الاجتماعيّة من خلال زيارة مرضى أو بيت المسنين، ونتمرس باستعمال المفردات الاجتماعيّة مع الأطفال.

- نُعِدّ يومًا مشترَكًا للأمّهات والأطفال في الروضة. نجهّز أنشطة تُغْني علاقة الأمّ بالطفل وتتيح التقارب والتواصل، كما نُعِدّ إضاءات إرشاديّة للأمّهات تعزّز علاقتهن بطفلها.

نثري لغتنا

- وردت في الكتاب كلمات نحو: من فضلك، شكرًا، عفوًا. نحضّر بطاقات تظهر مواقف اجتماعيّة مختلفة (مثلًا: حفلة عيد ميلاد). نتعرّف مع الأطفال على العبارات الكلاميّة الملائمة لهذه المواقف ونستعملها في حديثنا اليوميّ.

- نشجع الأطفال على التعبير والتواصل العاطفيّ، نبدأ بجملة وندعو الأطفال لإكمالها: أنا فخور بالتّمساح الصغير لأنّه……..، تعلمت من التمساح الصغير أنّ……..، لو كنت مكان التمساح ل…..

نحاكي ونبدع

- التصرّف بالمواقف: نختار مواقفَ اجتماعيّة مختلفة، ونتعرّف مع الأطفال على التعابير اللطيفة الملائمة لهذه المواقف. نمثّل معًا التصرّف المناسب ونوظّف التعابير الاجتماعيّة المناسبة. على سبيل المثال: حفلة عيد ميلاد؛ زيارة لمريض؛ اعتذار؛ استقبال الضيوف؛ الحلول ضيوفًا؛ عندما نحتاج مساعَدة…

- حل المشكلات والصراعات: نحضر بطاقات تُظهر وضعيّات بمثابة تحدّيات للطفل. مثلًا: طفل يستصعب ربط حذاءه؛ طفل يودّ الانضمام للّعب مع الأصحاب لكنّه لا يستطيع؛ طفل وقعت منه البوظة واتسخت ملابسه، وهكذا. نفكّر معًا وندعو الأطفال لاقتراح حلول لهذه التّحديات.

نتحاور

- حول الحاجة الى المساعدة: نتحدّث عن مشاعر الدب الكبير قبل وبعد أن تعاون الجميع لمساعدته. نسأل طفلنا: كيف شعر الدب عندما لم يجد مكانّا يجلس فيه؟ كيف شعر بعد أن وجد له مكانًا مع بقية الدببة؟ نسمي هذه المشاعر، ونسأله: لماذا راودته هذه المشاعر؟

- حول تحدّيات تواجهنا: واجهت الدب الكبير مشكلة، نسأل الطفل: ما هي المشكلة؟ هل واجهتك مشكلة ما؟ كيف تخطيتها؟

- حول تجاربنا عن المشاركة والتّعاون: نشارك طفلنا بتجربة تعاوّنا فيها مع أشخاص آخرين لمساعدة أحدهم، ثم نسأله عن تجربة مُماثلة مرّ بها في البيت اوفي الروضة: ماذا شعرت عندما تعاونت مع آخرين، أوعندما قدمت المساعدة لمن يحتاجها؟ ماذا برأيك شعر الشخص الذي ساعدته؟

نثري لغتنا

- قاموس حسّي حركي: تحتوي القصة على مفردات حسيّة، نحو: قطنيّ/ طريّ، وتحتوي على مفردات حركية، نحو: يجرّ، يقف، يجلس. نيسّر استعمالها في حياتنا اليومية لوصف أغراضنا وأداءاتنا الحركية ونفسح المجال للطفل ليعبّر عن حركاته وأفعاله.

- – قاموس الوعي الرياضي: تحتوي القصة على مفردات رياضيّة تراتبيّة، نحو: الأوّل، الثّاني، اثنان ثلاثة، وخمسة. يمكننا التدّرب واللّعب حول ترتيبنا في العائلة المصغّرة وترتيب الأعمام والأخوال، العمّات والخالات في العائلة المُوسّعة.

نستكشف

نبحث في مصادر مختلفة عن معلوماتٍ حول الدُّببة: أنواعها، طعامها وطرق معيشتها. قد نتمتّع أيضًا مع طفلنا بمشاهدة فيلم وثائقي حولها.

نبدع

نحضّر برفقة أطفالنا دببًا من أقمشة وخامات مختلفة متوفّرة في البيت، مثل: جوارب، قمصان، أزرار وخيطان صوفيّة مُلوّنة.

نلعب معًا

نلعب معًا لعبة الكراسي. نصفّ الكراسي وندور حولها على أنغام موسيقا. حين تتوقف الموسيقا، نجلس على الكراسي، وفي كلّ مرة ننقص منها واحدًا. هل ننجح في أن نجلس كلّنا على كرسيّ واحدٍ؟ لنجرّب!

نتحاور

- حول الحاجة إلى المساعدة: نتحدّث عن مشاعر الدبّ الكبير قبل وبعد أن تعاون الجميع على مساعدته. نسأل الأطفال: كيف شعر الدبّ عندما لم يجد مكانًا يجلس فيه؟ كيف شعر بعد أن وجد له مكانًا مع بقية الدببة؟ نسمّي هذه المشاعر، ونسألهم: لماذا راودته هذه المشاعر؟

- حول تحدّيات تواجهنا: واجهت الدبّ الكبير مشكلة، نسأل الأطفال ما هي المشكلة؟ هل واجهتك مشكلة ما؟ كيف تخطيتها؟

- حول تجاربنا في المشاركة والتّعاون: نشارك الأطفال بتجربة تعاونّا فيها مع أشخاص آخرين لمساعدة شخص ما. ثمّ نسألهم عن تجربة مُماثلة مرّوا بها في البيت أو في الروضة: ماذا شعرت عندما تعاونت مع الآخرين أو عندما قدّمت المساعدة لمن يحتاجها؟ ماذا، برأيك، شعر الشخص الذي ساعدته؟

نثري لغتنا

قاموس حسّيّ حركيّ: تحتوي القصة على مفردات حسيّة، نحو: صوفيّ، ناعم. وتحتوي على مفردات حركيّة، نحو: يصعد، يتسلّق، يجلس. نيسّر استعمالها في حياتنا اليوميّة لوصف أغراضنا وحركاتنا، ونفسح المجال للطفل ليعبّر عن حركاته وأفعاله.

قاموس الوعي الرياضيّ: تحتوي القصة على مفردات رياضيّة تراتبيّة، نحو: الأوّل، الثّاني، الثّالث، الرّابع. يمكننا إدخالها ضمن الأنشطة المختلفة بالروضة (مثل الأنشطة الحركيّة في الساحة عند الانتظار بجانب الألعاب…).

نبدع

- نستضيف في الصفّ ورشة للأهالي، أو الأجداد، ونحضّر برفقة الأطفال دببًا من أقمشة ومواد مختلفة متوفّرة في البيت، نحو: جوارب، قمصان، أزرار وخيطان صوفيّة مُلوّنة.

- نحضّر لعبة من وحي القصة، نحو لعبة ذاكرة تحتوي على مفاهيم المكان مثل (بجانب، بين، تحت)، صفات (منقّط، مخطّط)، ومفاهيم أخرى من وحي القصّة.

نمثّل

حياتنا في الروضة غنيّة بالمواقف التي يجد الطفل فيها صعوبة في المشاركة، وخاصّة وقت اللعب. نشاهد الأطفال، ثمّ نقوم بتمثيلها مجدّدًا ونتبادل الأدوار. بعد ذلك، نتحدّث ونتحاور حول مشاعر ورغبات الشركاء في الموقف، وعن الصعوبات التي واجهناها وطرق التعامل معها. نساندهم في التعبير عن مشاعرهم، ونبيّن لهم أنّ المشاركة تعني الاهتمام بالآخر وإظهار ودّنا له.

نلعب معًا

“في صفّنا مكان لكلّ طفل“: نلعب معًا لعبة الكراسي. نصفّ الكراسي وندور حولها على أنغام موسيقيّة. حين تتوقف الموسيقى، نجلس على الكراسي، في كلّ مرة نوقف فيها الموسيقى نُنقص كرسيًا. هل ننجح في أن نجلس كلّنا على كرسيّ واحدٍ؟ لنجرّب!

نشاط مع الأهل

- يمكنكم أن تتأمّلوا مع طفلكم رسومات الكتاب. من المثير أن تنتبهوا إلى زوايا النّظر المختلفة في الرّسومات: أيّ الرّسومات تُظهر الأحداث من مكان مرتفع وأيّها من الجانب؟ يمكن أن تتحادثوا مع طفلكم حول اختيار الرسّامة لرسم المشاهد على الجسر من هذه الزّوايا.

- أحيانًا، تمرّ في خاطرنا عدّة أفكارٍ، قبل أن نصل إلى الفكرة النّاجحة. نسترجع مع الطّفل الأفكار الّتي اقترحها الدّب والعملاق لعبور الجسر، ونتحادث حول سلبيّات وإيجابيّات كلّ فكرة.

- يعيش طفلكم مواقف يوميّة عديدة، تتصادم فيها رغباته مع رغبات أفراد العائلة الآخرين. فقد يرغب باللّعب في وقت راحتكم، وقد يريد النّوم في وقتٍ يريد به أخوه أن يقرأ في فراشه، وقد ينغمس في اللّعب لحظة خروجكم من البيت. هذه مناسبة للحديث معًا حول هذه المواقف، وفي تذكّر الطّرق الخلاّقة للتّعامل معها.

- قطع اللّيجو، أو أعواد البوظة، أو المكعبّات، هي موادّ ممتازة لبناء جسرٍ معًا، ولمسرحة القصّة.

- هل تذكرون لعبة ” يا جسر من ذهب”؟ تقفون أنتم وطفلكم متقابلين وتمسكون بالأيدي وترفعونها إلى الأعلى وتغنون:” يا جسر يا جسر من ذهب/ تحتك مُنمْرُق وفي حدا بِنْمَسك”. أثناء الغناء يمّر أصدقاؤكم أو أفراد العائلة تحت الجسر، وحين تصلون إلى كلمة “بنمسك” تقبضون على المارّ في تلك اللّحظة، ويخرج من اللّعبة.

-

من الممتع أن تستكشفوا وأن تستذكروا جسورًا في منطقتكم. قد يكون جسرًا صغيرًا في متنزّه قريب من مكان سكناكم، أو جسرًا كبيرًا عبره الطّفل ذات مرّة. بماذا تختلف الجسور؟ وبماذا تتشابه؟

أفكار لدمج الكتاب في الصّفّ

- يمكن أن تتحادثي مع الأطفال حول الحلول المختلفة الّتي اقترحها الدّب والعملاق. ماذا كان يمكن أن تكون عواقبها؟

- يمكن أن تجسّدي الجسر بأن تلصقي شريطًا على الأرض، أو تبني بمساعدة الأطفال صفًّا من المكعّبات، وتدعي الأطفال إلى أن يمرّوا على الجسّر دون أن “يقعوا”. ادعي طفلين إلى عبور الجسر من جهتيه في نفس الوقت. هل سيضطران إلى التّعانق كما فعل الدّب والعملاق، أم هناك حلولٌ أخرى؟

- استذكري مع الأطفال مواقف خلاف يحدث بين طفلين في البستان يوميًّا (عند تسلّق سلّم الزّلّاقة، أو النّزاع حول استخدام لعبة): ماذا يشعر كلّ طفل؟ كيف يمكن أن نحلّ معًا هذا الخلاف؟ هناك مواقف يشهدها أو يعيشها أطفالنا يوميًا في الشّارع، مثل: الخلاف على حقّ المرور أو ركن السّيارة. هذه مناسبة للحوار مع الأطفال حول رأيهم في كيفيّة حلّ هذه النّزاعات.

- يمكنك أيضًا أن تدعي الأهل إلى الكتابة عن موقف خلافٍ في العائلة، تنازل فيه الطّفل لأخيه/أخته بعد طول انتظار، أو بادر إلى حلّ مبدعٍ. من الجميل أن تشاركي هذه المواقف مع الأطفال في البستان، وبذا تعزّزي ثقة الأطفال بقدرتهم على حلّ الخلافات بطرقٍ مُبدعة غير عنيفة.

- قامت الرسّامة برسم الأحداث من زوايا مختلفة. ندعو الأطفال إلى تأمّل كلّ رسمة. ماذا يرون فيها؟ أيّ رسومات رسمتها برأيهم من زاوية النّظر من فوق، ومن تحت، ومن الجانب؟

- استمرارًا للعمل على موضوع زوايا الرّؤية، يمكن دعوة الأطفال إلى تأمّل غرضٍ، والنّظر إليه من زوايا مختلفة، ثمّ رسمه. ما الفرق بين الرسومات؟ وما الذي ساعده على الرسم بزوايا مختلفة؟

- النّصّ مناسبٌ جدًا لمسرحته، وبأدواتٍ بسيطة. سيكون جميلًا إذا عرضه الأطفال في لقاء مع الأهل، أو قد يرغب بعض الأهل في المشاركة بإعداده وتمثيله.

-

لعبة “يا جسر من ذهب” من الألعاب التّراثيّة الجميلة، والّتي يتمتّع بها الأطفال. أنظري وصف اللّعبة في الاقتراحات للأهل في نهاية الكتاب.

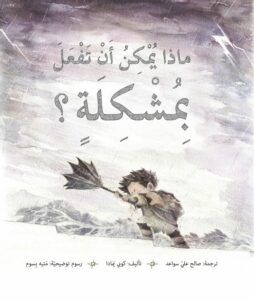

نتحاور

حول العنوان: نقرأ العنوان برفقة أطفالنا ونسألهم: ماذا برأيكم يمكن أن نفعل بمشكلة؟ نستمع ونصغي إليهم، ونكمل قراءتنا للكتاب.

حول الحبكة: الحِوار حولها يمكّن طفلنا من فهم الكتاب والانطلاق بعدها لفهم ما بين السطور. نتتبّع الرسومات ونتحادث مع طفلنا حول الأحداث المختلفة. نسأله -مثلًا-: ماذا حدث للطفل؟ بِمَ أحسّ؟ بُيِّنت المشكلة في الرسم كغيمة سوداء. ماذا برأيك يمكن أن تكون تلك المشكلة التي واجهته؟ كيف حدثت؟ كيف تعامل معها؟ ماذا حدث عندما تجاهلها وطردها؟ وماذا حدث عندما واجهها؟ ماذا اكتشف عندئذ؟

حول المشاعر والأفكار: توضّح الرّسومات المشاعر على نحوٍ جميل. نتتبّع مع أطفالنا الرسومات ونسأل حول كلّ حدث: ماذا شعر الطفل؟ ماذا كان يفكّر؟ ماذا كان يرغب؟ نسمّي المشاعر والأفكار بأسمائها: الارتباك عندما ظهرت المشكلة؛ الغضب؛ القلق؛ الخوف… ونسأل أيضًا: لماذا راوَدَ الطفلَ هذا الشعور؟

حول الأفكار: ما هي الأفكار التي راودت الطفل؟ نعدّدها برفقة أطفالنا: “ماذا سيَحدث لو ابتلعتني”؟ “ماذا يحدث لو أخذت كلّ أشيائي؟” ونسأل الطفل: هل فعلًا من الممكن أن تتحقّق هذه الأمور؟ وكيف؟ هل حدث أن فكّرت على هذا النحو؟ متى؟ كيف كان شعورك؟

حول حلّ المشكلات والخروج من المأزق: نسأل الطّفل: ما المقصود بـِ “أن نواجه المشكلة”؟ وما المقصود بأنّه “داخل مشكلتي هناك فرصة مختبئة”؟ ونسأل طفلنا: هل وقعتَ ذات مرّة في مشكلة؟ بِمَ شعرت؟ كيف استطعت الخروج منها؟ مَن ساعَدَك؟ ماذا تعلّمت من تلك التجربة؟ نشارك طفلنا بطرق حلّ المشكلات: نحدّد سبب وجود المشكلة، ثمّ نحدّد ما هي المشكلة، وبعد ذلك نضع الحلول الممكنة لها ونحدّد ما هي تبعات كلّ حلّ، وعلى هذا الأساس نختار الحلّ الأفضل.

حول تمكين الطفل: يستند الأطفال إلى قدراتهم وخبراتهم الإيجابيّة ونجاحاتهم السابقة في التعامل مع المشكلات. نذكّر أطفالنا بتجارب سابقة استطاعوا فيها اجتياز المشكلات والصعوبات، ونتحادث حول الصفات والأمور التي ساعدتهم في التغلّب على المشكلة ومواجهتها.

نمثّل

نكتب برفقة أطفالنا سيناريو لمشاكل عديدة قد يقع فيها طفلنا، ونتمرّن حول الأمور التي من الممكن أن يقولها لنفسه ويقوم بها لمواجهة المشكلات، نحو: الضياع في المجمَّع التجاريّ؛ التعرّض لتنمُّر؛ حدوث مشكلة مع صديق؛ أن يطرق غريبٌ البابَ والأهل ليسوا في البيت… نمثّل مع أطفالنا ونتقمّص الشخصيّات المختلفة. نتحدّث عن مشاعرنا وأفكارنا وتصرّفاتنا.

نُثري لغتنا

الكتاب غنيّ بالمفردات اللغويّة الجميلة والجديدة. نفسّرها لأطفالنا أثناء القراءة ونتحدّث عنها بعدها أيضًا، نحو: أواجه المشكلة؛ أتجاهلها؛ تسلّلت؛ تمويه؛ فرصة. نستخدم تلك الكلمات في حياتنا اليوميّة كي تصبح جزءًا من قاموس طفلنا اللغويّ.

نتحاور

حول العنوان: نقرأ العنوان برفقة التلاميذ الصغار ونسألهم: ما المقصود بأن تواجهنا مشكلة؟ أيّ المشكلات من الممكن أن تواجهنا؟ ماذا برأيكم يمكن أن نفعل بمشكلة؟ نستمع ونصغي إليهم، ونكمل قراءتنا للكتاب.

حول الحبكة: الحِوار حولها يمكّن التلاميذ الصغار من فهم الكتاب والانطلاق بعدها لفهم ما بين السطور. نتتبّع الرسومات ونتحادث حول الأحداث المختلفة. نسأل –على سبيل المثال-: ماذا حدث للطفل؟ بِمَ أحسّ؟ بُيِّنت المشكلة في الرسم كغيمة سوداء. ماذا برأيك يمكن أن تكون تلك المشكلة التي واجهته؟ كيف حدثت؟ كيف تعامل معها؟ ماذا حدث عندما تجاهلها وطردها؟ وماذا حدث عندما واجهها؟ ماذا اكتشف عندئذ؟

حول المشاعر والأفكار: نتتبّع الرسومات برفقة التلاميذ الصغار. هنالك انسجام كبير بين النصّ والرسومات؛ فقد برزت المشاعر من خلال الرسومات. نتتبّع الرسومات ونسأل حول كلّ حدث: ماذا شعر الطفل؟ ماذا كان يفكّر؟ ماذا كان يرغب؟ نسمّي المشاعر والأفكار بأسمائها: الارتباك عندما ظهرت المشكلة؛ الغضب؛ القلق؛ الخوف… ونسأل أيضًا: لماذا راوَدَ الطفلَ هذا الشعورُ؟

حول الأفكار: ما هي الأفكار التي راودت الطفل؟ نعدّدها برفقة التلاميذ الصغار: “ماذا سيَحدث لو ابتلعتني”؟ “ماذا يحدث لو أخذت كلّ أشيائي؟” ونسأل التلاميذ الصغار: هل فعلًا من الممكن أن تتحقّق هذه الأمور؟ وكيف؟ هل حدث أن فكّرتم على هذا النحو؟ متى؟ كيف كان شعوركم؟

حول حلّ المشكلات والخروج من المأزق: نتحاور مع التلاميذ الصغار ونسألهم: ما المقصود بـِ “أن نواجه المشكلة”؟ وما المقصود بأنّه “داخل مشكلتي هناك فرصة مختبئة”؟ ونسأل التلاميذ الصغار: هل وقعتَ ذات مرّة في مشكلة؟ بِمَ شعرت؟ كيف استطعت الخروج منها؟ مَن ساعَدَك؟ ماذا تعلّمت من تلك التجربة؟ نشارك التلاميذ الصغار بإستراتيجيّات حلّ المشكلات: نحدّد سبب وجود المشكلة، ثمّ نحدّد ما هي المشكلة، وبعد ذلك نضع الحلول الممكنة لها ونحدّد تَبِعات كلّ حلّ، وعلى هذا الأساس نختار الحلّ الأفضل. لمزيد من المعرفة، يمكننا الاستعانة بوثيقة تطوير التفكير.

حول تمكين الطفل: يستند التلاميذ الصغار على قدراتهم وخبراتهم الإيجابيّة ونجاحاتهم السابقة في التعامل مع المشكلات. نذكّر أطفالنا بتجارب سابقة استطاعوا فيها اجتياز المشكلات والصعوبات، ونتحاور حول الصفات والأمور التي ساعدتهم في التغلّب على المشكلة ومواجهتها.

نبدع

نوجّه التلاميذ الصغار أن يشاركوا في عرض مشكلة واجهتهم، وذلك من خلال التعبير بالكتابة، أو بالتعبير الشفهيّ بالـﭭـيديو، وأن يوضّحوا كيف استطاعوا مواجهتها.

نمثّل ونعرض

نختار مشكلة تشغل التلاميذ الصغار في الصفّ. برفقتهم نقوم بإعداد سيناريو لها يتضمّن المشكلة ومعالجتها. نُمَسْرِحها ونعرضها في المدرسة أمام التلاميذ أو الأهالي.

نُثْري لغتنا

الكتاب غنيّ بالمفردات اللغويّة الجميلة والجديدة. نفسّرها أثناء القراءة ونتحدّث عنها بعدها أيضًا، نحو: أواجه المشكلة؛ أتجاهلها؛ تسلّلت؛ تمويه؛ فرصة. نستخدم تلك الكلمات في حياتنا اليوميّة كي تصبح جزءًا من قاموس طفلنا اللغويّ.

نشاط مع الأهل

- فِل الخارق يستطيع الطّيران في السّماء، والعمّة زيلدا خيّاطة ماهرة، وفيلو ماهرٌ في ابتكار الحِيَل. نتحادث عن أمورٍ يستطيع طفلنا أن يقوم بها بمهارة تجعله “خارِقًا”.

- نتخيّل لو صادف الفيلانِ قطيع زرافاتٍ، أو مجموعة دببة، أو ضفادع في بركة. أيّ حِيل سيبتكرها فيلو حتّى يتجاوزها؟

- نفكّر لماذا لوّن الرّسام فيلو والعمّة زيلدا بألوانٍ مختلفة بينما رسم باقي الفيلة بلونٍ رماديّ.

- ساعد فيلو صديقه الصّغير. هل ساعدنا مرّة صديقًا لنا؟ كيف؟

- ورشة عائليّة لتصميم أزياء تجعلنا خارقين! كلّ ما نحتاجه هو ملابس قديمة، وأصباغٌ للرّسم على القماش، وبعض القطع الصّغيرة للتّزيين، مثل الأزرار، والرّيش، والأقمشة البرّاقة، وغيرها.

نتحادث

قبل القراءة نتمعّن في صفحة الغلاف، ونسأل الأطفال ما الملفت النظر في الفيل الكبير؟ بماذا يشبه الفيلة في الغابة وبماذا يختلف عنها؟

نتعرّف مع الأطفال على الفيل فيلو بالاستعانة بالشبكة العنكبوتية. الفيل فيلو هو شخصية محبوبة وفكاهية مشهورة ومعروفة باسم إلِمر (Elmer) وهو بطل سلسلة القصص للكاتب والرّسّام البريطاني دافيد ماكي، والّتي صدر عنها أكثر من أربعين كتابًا.

“الصّديق وقت الضّيق” – نتحدّث مع الأطفال عن مفهوم الصداقة، وعن مشاكل واجهتهم وكيف تعاملوا معها، ومن ساندهم في ذلك.

وقع فل الخارق في مأزق وهبّ صديقه فيلو لمساعدته. نتحدّث عن المشاعر والأفكار الّتي تراودنا عند الوقوع في مأزق. نسأل الأطفال: هل وقعت في مشكلة؟ كيف كان شعورك؟ هل ساعدك أصدقاؤك في حلّها؟ هل ساعدت صديقًا كان في ضيق، وكيف؟ ماذا كان شعوره وشعورك عندما فعلت ذلك؟

فيلو كان فطينًا وبارعًا في حلّ المشكلات. نتتبع مع الأطفال الحِيَل المختلفة التي ابتكرها فيلو، ونتحدّث عنها: نطلب من الأطفال وصف الحيلة، ونسألهم عن أفكار الشخصيات ونواياها. مثلًا، في الحيلة مع الفيلة نسأل الأطفال: لماذا حكى فيلو نكتة للفيلة؟ ماذا قصد من ذلك؟ ماذا اعتقدت باقي الفيلة؟ هل قصد فعلاً قضاء وقت ممتع معها؟ نتابع الحوار مع الأطفال حول باقي الحيل.

نشبك الكتاب بحياة الطّفل ونطوّر قدرته الاجتماعيّة والذّهنيّة المتعلّقة بفهم المآزق وإيجاد الحلول، من خلال الحوار وتقمّص الأدوار. تقوم المربية بتحضير صور لمواقف اجتماعية وأحداث تحتاج إلى التّفكير في حلّ لها، مثلًا ابتعاد طفل عن أهله في مجمّع تجاري أو بكاء صديق في الرّوضة لسبب ما، ثمّ تعرضها على الأطفال وتحاورهم طالبةً منهم وصف الحدث أو المشكلة، وتسألهم حول مشاعر الشخصيات وأفكارها، ثمّ تطلب منهم إعطاء حلول. تستطيع أيضًا تمثيل الحدث أو المشكلة مع الأطفال.

نستكشف

“الفيلة لا تنسى أبدًا” هل هذه المقولة صحيحة؟ نقوم بمشروع تعلّمي نستكشف من خلاله حقائق مدهشة عن الفيلة.

نثري لغتنا

الكلمة “خارق” ترافقنا طيلة النص. نسأل الأطفال ما معنى “خارق”؟ ما الذي يدلّنا على معنى الكلمة في الرّسومات؟ هل نعرف شخصيّات أخرى “خارقة”؟

الكتاب غنيّ بالمفردات، منها مثلًا: الأفعال (تجاوز، دع، يلهي)، والصّفات (مكسور، ممزّق، مندهش). من الجيّد أن نلفت انتباه الأطفال إلى هذه المفردات وغيرها، ونفسّر الصعبة منها ونوظّفها في لغتنا اليومية.

نبدع

فيلو ملوّن بمربّعات جميلة. نحاول تحضير قصاصات ورقية وكرتونية ملوّنة ونستعملها كتقنيّة للتّلوين.

نصنع كولاجًا لفيل من القصاصات الملونة أو أوراق الجرائد. تجدين في هذا الرابط نموذجًا لفيل جاهزٍ للتلوين.

نحتفل في روضتنا ب“يوم الأبطال الخارقين”. يحضّر كلّ طفل قطعة قماشيّة أو عباءة (او شالًا) يستطيع الرّسم عليها. نلوّنه مع الأطفال في أعقاب قراءة القصّة، وعند الانتهاء يرتدي كلّ طفل عباءته السّحرية، ويرقص جميع الأبطال على أنغام الموسيقى في حفلةٍ صفّية.

نتواصل

في كل سنة من شهر أيار يصادف عيد ميلاد فيلو – إلمر (Elmer). يمكن كتابة بطاقة معايدة مع الأطفال، وإرسالها عبر صفحته الخاصة في الانستجرام elmerthepatchworkelephant.

للمشاركة في عيد ميلاد فيلو – إلمر ولتفاصيل إضافية ادخلوا هذا الرابط.

نشاط مع الأهل

- نسترجع مع طفلنا خبرة تعلّم مهارةٍ جديدة، مثل ركوب الدّرّاجة، أو عبور الشّارع. ماذا دفعه إلى تعلّم هذه المهارة؟ مَنْ ساعده؟ وكيف تعلّمها؟ من الجميل أن نشارك طفلنا خبراتنا نحن في تعلّم مهارات مثل استخدام الحاسوب أو الهاتف النّقّال، وغيرها.

- نتحادث مع طفلنا حول الأمور الّتي يقدر أن يقوم بها (مثل تركيب عدد معيّن من قطع البازل، تحضير طعام بسيط، وغيرها)، وعن الأمور الّتي يرغب أن يقوم بها ولا يقدر بعد. نشير إلى أنّ العديد من القدرات تتطوّر خلال مسار النّمو، وأيضًا بالممارسة.

- تمرّ مامبا ببلادٍ ألوانها مختلفة، ومعها نرى تغيّر الفصول في الطّبيعة. ما شكل بلادٍ لونها برتقاليّ أو ليلكيّ مثلًا؟ قد يرغب طفلنا برسمها.

- الذّئبة تعوي، فماذا تفعل القطة، والعصفور، والكلب، وحيوانات أخرى؟ هذه مناسبة ليتعلّم طفلنا أصوات حيوانات مألوفة له عن طريق لعبة بطاقات صور مثلًا، أو استخدام دمى حيواناتٍ متوفّرة في البيت.

- تقصد مامبا جدّتها لتعلّمها العواء. ماذا تعلّم طفلنا من جدّته أو جدّه؟ وماذا يحبّ أن يتعلّم؟

- هل حقًا تعوي الذّئاب حين يكون القمر بدرًا فقط، كما نرى في الرّسمة الأخيرة؟ هيّا نفتّش مع طفلنا عن حقائق أوفى عن هذه الحيوانات المثيرة.

نتحادث

- نتحادث عن أسباب صعوبة مامبا في العواء. هل نستصعب نحن أيضًا القيام ببعض الأمور؟ ما هي؟ وماذا نشعر حينها؟

- نسترجع مع الأطفال المراحل الّتي تعلّمت فيها مامبا أن تعوي (راقبت الحيوانات، جرّبت أن تستخدم صوتها لتنبيه السّائق، تدرّبت على العواء مع جدّتها). نتحادث حول خبراتٍ تعلّميّة مرّ بها الأطفال، مثل ركوب الدّراجة، ربط خيطان الحذاء، وغيرها.

نتواصل

- ندعو أحد الأجداد إلى البستان ليعلّمنا مهارةً معيّنة (مثل: إعداد طعامٍ، صنع طائرة ورقيّة) أو لعبة تراثيّة، وغيرها.

- يمكن أن نعدّ رسمة قطارٍ إلكترونيّة أو من الكرتون، وفيه مقطورات بعدد وأسماء الأطفال. يسجلّ كلّ طفلٍ في مقطورته، وبمساعدة الأهل، مهارةً واحدة تعلّمها من جدّه/ جدّته. قد يرغب الأطفال بالرّسم ايضًا.

نُثري لغتنا

- القطّة تموء، والكلب يعوي. ماذا نسمّي أصوات حيواناتٍ أخرى؟ يمكن أن نعدّ لعبة من بطاقاتٍ عليها صور حيواناتٍ، فيأخذ كلّ طفل بطاقة، وعليه أن يقلّد صوت الحيوان ويقول اسمه.

- ” وصلت مامبا بلادًا بلون النّعنع”، يمكن أن نعزّز قدرة الأطفال على استخدام أسلوب الاستعارة (استعارة لون غرضٍ ما للدلالة على اللّون نفسه). نجمع أغراضًا بألوان مختلفة في كيس كبير، مثل قطع ليغو ملوّنة، ويقوم كلّ طفل بمدّ يده داخل الكيس والإمساك بغرض يراه دون أن يُريه للأطفال الآخرين. يحزّرهم على نحو: معي غرض لونه مثل لون….، وعلى الأطفال أن يحزروا اللّون.

نُبدع

- نُخطّط مع الأطفال مشروعًا في البستان. قد يكون زراعة حديقة أزهار في الخارج، أو الإعداد لحفلة في البستان بمناسبة معيّنة، أو إعادة بناء وترتيب المكتبة. نتحادث مع كلّ طفلٍ حول ما يقدر أن يقوم بفعله.

- كيف تبدو بلادٌ لونها ليلكيّ، أو أسود، أو أحمر يصلها قطار مامبا؟ قد نرغب بإعداد معرضٍ للوحات الأطفال.

نشاط مع الأهل

- القنفذ يخطو، والأرنبة تقفز، والسّنجاب ينطّ، يمكننا أن نتبادل الأدوار مع طفلنا في تقليد وتخمين مشية الحيوانات في القصّة.

- خَطْ- خطوة، قَفْ-قفزة، ماذا كان سيكتب المؤلّف لو التقى القنفذ بحلزون وبغراب؟

- نتحادث مع طفلنا حول السّؤال في نهاية القصّة: ماذا يربح وماذا يخسر إذا شارك التّفاحة مع أصدقائه، وإذا لم يشاركها؟ نحاول أن نصغي لطفلنا جيّدًا، وأن نتفهّم صعوبته في هذه السّن بإشراك الآخرين بما لديه.

- نتحادث عن لحظاتٍ نشارك فيها آخرين بما لدينا، مثل تقديم الطّعام للضّيوف، ومشاركة لعبة مع طفلٍ آخر. بماذا نشعر؟

- يخطط القنفذ لتقسيم تفّاحته إلى قطعتين، ثمّ ثلاثة، ثمّ أربعة. يمكننا أن نلفت طفلنا إلى هذه المفاهيم الحسابيّة أثناء تحضير الطّعام معًا، وأثناء اللّعب بالمعجونة (الملتينة).

- توفّر الجمل الحواريّة المتكرّرة فرصةً ممتازة لإشراك الطّفل في السّرد، إن قرأنا القصّة عدّة مرّات.

- يمكننا أيضًا أن نمثّل القصّة باستخدام دمًى متوفّرة في البيت، أو تحضير دمى عصيّ بسيطة.

- هذه مناسَبة لدعوة الجيران، أو الأصدقاء، أو الأقارب والاحتفاء بتناول وجبة مشتركة!

- طوّر هذه الاقتراحات فريق عمل في مكتبة الفانوس من وزارة التّربية والتّعليم ومن مؤسّسة غرنسبون.

نتحادث

- نتأمّل الغلاف معًا. ماذا نرى على الغلاف الأمامي؟ وماذا نرى على الغلاف الخلفي؟ هل يمكن أن نخمّن عمّا تتحدّث عنه القصّة؟

- نتحادث عن قرار القنفذ أن يقدّم تفّاحته للآخرين (أن يشارك تفّاحته). لماذا فعل ذلك؟

- تنتهي القصّة بسؤال موجّه للقرّاء. نطرح السّؤال على الأطفال ونصغي إلى إجاباتهم جيّدًا. من المهمّ ألّا نرفض أيّ إجابة.

- نتحادث عن أوقاتٍ خلال اليوم نتشارك فيه أغراضًا وألعابًا، مثل: اللّعب في ركن البناء أو اللّعب التّمثيلي، اللّعب في السّاحة بالطّابة، أو التّشارك بطعامٍ وقت الفَطور، أو التّشارك بأغراضٍ مع الإخوة في البيت. لماذا مهمّ أن نتشارك؟ ماذا نشعر حين نشارك أصدقاءنا بالألعاب، وحين يرفض أصدقاؤنا مشاركتنا؟ هل هناك أشياء أخرى يُمكن أن نشاركها مع أصدقائنا أو مربّيتنا في الرّوضة؟

نستكشف

- الأرنبة تقفز، والسّنجاب ينطّ، والفأر يثب. أيّ فعلٍ يدلّ على حركة الحيّة، أو العصفور مثلًا؟ يمكننا أن نمثّل هذه الحركات.

- يخطّط القنفذ لتقسيم التّفاحّة إلى قطعتين، ثم ثلاث قطعٍ فأربع. يمكننا أن نتدرّب على هذه المفاهيم الحسابية حين نلعب بالمعجونة أو نأكل طعامنا.

اضغطوا هنا لقراءة المقال:

نشاط مع الأهل

- نسترجع معًا المواقف الّتي مرّ بها فارس أثناء يومه، والّتي أدّت إلى إفراغ دلوه. ماذا شعر؟ نتحادث حول مواقف أخرى كان يمكن أن يصادفها فارس في البيت، وفي الشّارع، وفي المدرسة تؤدّي إلى إفراغ دلوه.

- نسترجع مع طفلنا المواقف الّتي شعر فيها أنّ دلوه يمتلئ. ماذا شعر فارس في كلّ موقف؟ هل يمكن أن نتخيّل مواقف أخرى يشعر فيها بأنّ دلوه يمتلئ؟

- كيف نشجّع ونساعد الآخرين في حياتنا اليوميّة؟ نتحادث مع طفلنا حول ما يقوم به وما يمكن أن يقوم به في سبيل ذلك.

- “نحن عائلة تملأ دِلاءَها” عنوان لورقة كبيرة يمكن أن يسجّل فيها أفراد العائلة أعمالًا وأقوالًا تساعدهم في ملء دلائهم، مثل قول كلمة شكرًا، المساعدة في المهامّ المنزليّة، المشاركة بين الإخوة بالألعاب، وغيرها.

أفكار لدمج الكتاب في الصّفّ

- في القراءة الأولى نتوقّف عند الغلاف، ونشجّع التّلاميذ على التّفكير بماذا يمكن أن يمتلئ دلو فارس؟ وكيف يمكن أن يملأه. نحاول أثناء القراءة أن نستخدم نبرات صوتٍ مختلفة للإشارة إلى الشّخصيات.

- نسترجع معًا الأعمال الّتي ملأت دلو فارس، وأخرى أفرغته. ماذا يمكن أيضًا أن يملأ وأن يفرغ دلوه؟

- نتحادث مع التّلاميذ حول مشاعر فارس حين أساء إليه الآخرون. هل نشعر نحن ايضًا أحيانًا بمشاعر مشابهة، متى؟

- يمكن أن يصمّم كلّ تلميذٍ دلوًا صغيرًا (من خردة بلاستيكيّة يحضرها من البيت) على هيئة حصّالة ويزيّنها، ويحملها معه إلى البيت. وحين يمرّ عليه حدثٌ يُشعره بالبهجة، يُلقي في الدّلو غرضًا صغيرًا، مثل حصوة أو خرزة وما شابه، ويوثّق ذلك بمساعدة أهله. مَن يرغب من التّلاميذ يمكنه أن يُحضر دلوه إلى الصّفّ ليشارك زملاءه بأحداثٍ ساهمت في ملء دلوه.

- يمكن أن نوظّف القصّة بيوم الأعمال الطّيّبة في المدرسة/ الحيّ/ إطار مجتمعيّ آخر، ونملأ دلو الصّف بناءً عليها. قد يرغب التّلاميذ بعرض دلو صفّهم والحديث عنه أمام تلاميذ الصّفوف الأخرى لتشجيعهم على السّير على خطاهم.

- يمكن أن نعرّف التّلاميذ على قصص أخرى تتناول موضوعًا مشابهًا مثل قصّة “بينوكيو” -اللّعبة الخشبيّة الّتي يطول أنفها حين تكذب، وقصّة عصفورة النّفس الّتي تكبر حين يعانقها أحدٌ ما.

- يرفض فارس أن تشاركه أخته في اللّعب بدعوى أنّها صغيرة. هذه مناسبة للحديث مع التّلاميذ حول المواقف الّتي يشعرون فيها أنّهم كبارٌ، وأخرى يشعرون فيها أنّهم صغارٌ.

- يتعلّم فارس من جدّه قيمةً جميلة. نتحادث مع التّلاميذ حول أمورٍ يفتخرون بأنّهم تعلّموها من أجدادهم.

- نقفز بين اللّغتين: المعياريّة والمحكيّة. قد نعرض للتّلاميذ كلماتٍ وردت في النّصّ مثل: حافلة، رقائق القمح، دلو، مقعد الدّراسة، حقيبة، تعثّر، صفّق، وغيرها، ونشجّعهم على التّفكير بكلماتٍ مرادفة بالعامّيّة.

- “طَق” هو صوت قطرة الماء حين تسقط في الدّلو. ماذا يمكن أن يكون صوت: سيّارة الإسعاف، الجرس، الرّيح في الشّتاء، الهرّة السّعيدة، وغيرها. من المحفّز أن نحثّ إبداع التّلاميذ بتخيّل أصواتٍ لأفعال لا صوت لها. ماذا يمكن أن يكون صوت الشّمس حين تشرق في الصّباح، أو صوت الدّمعة حين تسيل من عيننا؟

- الضّخماصور هو الدّيناصور الضّخم. ماذا يمكن أن نسمّي: السّاحرة الشّريرة، البائع المتجوّل، التّنّين النّاري، وغيرها؟

ساعة قصة

نشاط مع الأهل

- بعد قراءة القصّة مع طفلنا، يمكن أن نغمض أعيننا ويسترجع كلّ واحدٍ منّا الرّائحة أو الرّوائح الّتي تذكرّه بالآخر. أيّة روائح ترتبط في ذاكرتنا بأفراد العائلة الآخرين؟

- ترتبط الأماكن أيضًا في ذاكرتنا بروائح معيّنة. أيّة رائحة نشمّها حين نتذكّر البيت، أو البستان، أو بيت الجدّ، أو أحد الأصدقاء؟

- نتحادث عن روائح يحبّها طفلنا في البيت، وأخرى لا يحبّها، وقد يرغب برسم مصادرها. كيف يمكن أن نجعل روائح البيت أحلى؟

- شو بحبّ أعمل أنا وماما سوا؟ قد نرغب بإعداد قائمةٍ مرسومة نعلّقها في مكان ما في البيت، ونختار كلّ أسبوعٍ نشاطًا نقوم به معًا.

- كيف نختار هديّة لشخصٍ نحبّه؟ نتحادث عن أمورٍ نأخذها بعين الاعتبار حين نختار الهديّة، مثل: ذوق الشّخص، واهتماماته، وحاجاته، وغيرها.

- “رائحة ابي/ جدّي/جدّتي/أختي/أخي” قد يكون عنوانًا لكتابٍ جميل نساعد طفلنا في تأليفه ورسمه.

- “ما هذه الرّائحة؟” لعبة ظريفة يمكن أن يشترك بها جميع أفراد العائلة. نجمع أغراضًا مختلفة (أطعمة، نباتات…) ونغمض عينيّ أحدهم، وعليه أن يستدلّ بحاسّة الشّمّ فقط على مصدر الرّائحة.

الفانوس اللّغويّ

في المنهج:

أطفال 5-6: يوسّعون قاموسهم اللغويّ بكلمات متنوّعة ومجردة من عوالم مضامين مختلفة، يصنّفون ويعرفون كلمات من حيث البعد الدلاليّ والوظيفيّ، ينتجون بشكلٍ حدسيّ كلماتٍ مختلفةً حسب صلتها بالجذر والوزن الصرفيّ، يتعرّفون على ظروف المكان والزمان ويستعملونها بشكل صحيح، يربطون بين أسماء بعض الحروف وأشكالها، يكتبون كلماتٍ بكتابة صوتيّة جزئيّة”.

حفل الكلمات:

حصّالة- نقود- حديقة- تربة نديّة- محتار- رحّبت- مشتعل- منعش- قوارير- طازج- شهية- لذيذ- اقترحَت- بلهفة- تسلّلت- ربما- قضم.

- نتعرّف على المفردات والصياغات الجديدة، ونشرح معناها. قد نحضّر مع الأطفال ركنًا للاحتفاء بالكلمات الجديدة، ونبرزها مع صور أو رسومات أو تداعيات تتعلق بها.

- نتعرف على الكلمات: “نقود، حصّالة، شاقل”. هي فرصة للتعرف على أنواع العملات وقيمتها.

- نتعرف على كلمة “محتار” ونتحدث عن مواقف نشعر فيها بالحيرة. قد نمثل بأجسادنا تعابير تدل على الحيرة.

- نتعرف على الأوصاف والنعوت، نميّز الأوصاف المتعلقة بالأطعمة والروائح (شهية/ لذيذ/ طازج)، نتحدث عن استعمالاتها. نقترح أوصافًا أخرى نعرفها.

- “رحّبت البائعة بماجد” نتحدث عن التحيات وطرق الترحيب (أهلاً وسهلاً- صباح النور- يا مرحبا) وغيرها. نشدّد على القيمة التربوية الاجتماعية للحفاوة. قد نعرّف الأطفال على أمثال وأهازيج شعبية عن إكرام الضيف لتعزيز القيمة الاجتماعية. قد نؤدّي لعبًا تمثيليًّا ونشاهد كيف يعبّر كل طفل عن الترحيب بصديقه/ أو الترحيب بفكرة تناسبه.

- “قوارير” كلمة جديدة، ما أوصافها؟ نتعرف على أنواع الأوعية وأنواع القوارير، ونصنفها وفق الأحجام/ وفق المواد المصنوعة منها أو أي معيار يحدده الأطفال.

- ماذا لو راقبنا حديقة البستان وتأملنا التربة والمزروعات؟ هي فرصة للاستمتاع بالروائح المنعشة وإغناء قاموس الأطفال بأوصافها، إضافة إلى تعزيز القيم البيئية والمحافظة على الطبيعة.

تساهم هذه الأنشطة في إثراء قاموس الطفل، وتوسيع معرفته العامة والمعرفة الميتا لغوية، إضافةً إلى مهارات الوصف والمقارنة.

تعالوا نتحدث:

- نتحدث عن الأشخاص الذين نحبهم: هل يذكّرنا أحدهم برائحة ما؟ أية روائح نحب وبماذا تتميز هذه الروائح؟

- قد نتشمّم أشياء من موجودات البستان (توابل من الحديقة، ثمارًا وفواكه، ألعابًا وغيرها)، ونحاول أن نصف روائحها. نلعب ألعابًا للتخمين، ونحاول معرفة ما نشمّه من رائحته.

- نتحدث عن الهدايا، نقترح هدية نحبّ أن نقدّمها للماما أو لشخص نحبه: عمَّ تعبر الهدايا؟ لماذا نقدمها؟

- نتحدّث عن الادّخار والتوفير، كيف يمكن أن ندّخر نقودنا؟ نتحدّث عن البيع والشراء والقيم الاستهلاكية: أشياء نرغب بشرائها، أشياء نحتاج لها ولا نملك ثمنها، إلخ.

- نتخيل روائح أخرى كان يمكن أن يتذكرها ماجد، ونقترح لها أوصافًا.

- تساهم هذه الحوارات في تنمية التعبير الشخصي للطفل ومهارات التفكير الإبداعيّ.

الكفايات اللغويّة:

- نتعرف على التشبيه وإمكانيات التعبير عنه، ونقترح صيَغًا لذلك. نصف أشياء ونشبّهها بما تذكّرنا به. قد نستعمل صيَغًا من المحكية أو المعيارية ونستذكر صيَغًا تعرّفنا إليها في كتب سابقة.

- نفكر بعبارات نرفقها بالهدية: ماذا يحبّ كل طفل أن يقول لأمه؟ قد نحضّر نماذج لبطاقات تهنئة ونختار العبارات الملائمة.

- تساهم هذه الأنشطة في تنمية مهارات الوصف والمقارنة وتعزيز القيم الاجتماعية. والإنسانية

الوعي الصرفيّ:

- نلاحظ الفرق بين صيَغ المذكر (ماجد) والمؤنث (الأم/ البائعة). نلعب مع التصريف. قد نؤدي المشاهد وننتبه لتصريف الأفعال والضمائر مع كل من الشخصيات. يمكن أن نحضّر مساحتين واحدة للمذكر وأخرى للمؤنث، وننتقل بينها مع الأفعال الملائمة.

الوعي الصوتيّ ومعرفة الحروف:

- نستثمر تحضير البطاقات لنتيح للأطفال كتابة كلمات بطريقة الكتابة الصوتية، نقسم الكلمة إلى فونيمات ونختار من مسطرة الحروف الحرفَ الملائم لكل صوت. نشدد على الملاءمة بين اسم الحرف وصوته وصورته.

ماذا أيضًا:

- قد يفكر كل طفل في تحضير هدية رمزية لأمه/ لجدّته/ لأحد أفراد العائلة، أو لصديق من البستان. هي فرصة لتعزيز التعبير الشخصي بسماع اقتراحات الأطفال ومساعدتهم في تنفيذها أو التصويت على اقتراح يلائم عددا أكبر من الأطفال. نتحدث عن المواد والأدوات اللازمة. نتحدث عن مشاعرنا في تحضير الهدايا أو تلقّيها. نتحدث عن قيمة الهدايا ومعناها وما تعبر عنه، نكتب كلمات وجملاً بوساطة المربية مع توضيح أسس الكتابة.

- قد نطوّر ركن البيع والشراء في البستان، نحضّر قائمة بالأسعار، نحضّر إعلانًا مع الأطفال. قد نبتكر جملًا مسجوعة للإعلانات مع التركيز على الأوصاف والمعايير الملائمة للأغراض. نحدد مع الأطفال القوانين الملائمة للركن، ونتيح لهم التمرس باستعمال النقود. يساهم مثل هذا النشاط في تنمية القيم الاجتماعية واحترام الدور والأمانة.

عملًا ممتعًا

أنوار الأنوار- المرشدة المركّزة للتربية اللغوية في رياض الأطفال العربية.

نشاط مع الأهل

- نتحادث مع طفلنا حول شعور زياد حين عجز عن الانضمام لأقرانه في المدرسة. هل حدث وأن مرّ طفلنا بخبرة مشابهة، بماذا شعر؟

- نتحادث مع طفلنا حول محاولة زياد في الوصول إلى المدرسة بقوى ذاته. أّية مصاعب واجهته؟ ماذا كان يمكن أن يسهّل وصوله إلى المدرسة دون أن يطير؟

- تنتهي القصّة بسؤالٍ مفتوح. ماذا يخطّط زياد مع والده؟

- في النّهاية استطاع زياد أن يطير بفضل الجناحين المعدنيّين. نفكّر في أشخاص يعيشون معنا، وفي مجتمعنا ممّن يستصعبون الحركة، مثل المسنّين أو المُقعدين أو الكفيفين. أيّة وسائل مُتاحة لهم تسّهل عليهم التّنقّل والعيش؟

- نصطحب طفلنا في جولة في شوارع بلدتنا وفي بعض المؤسّسات العامّة، مثل المراكز الصّحيّة، والمصارف، وغيرها. نبحث معًا عن وسائل تسهّل على الأشخاص محدودي الحركة التّنقّل واستخدام المرافق العامّة، مثل الصّوت العالي الّذي ينبّه المكفوفين إلى تغيير الشّارة الضّوئية، أو مطلع للكرسي المتحرّك في مداخل البنايات، أو مصفّ سيّارة خاصّ بمحدودي الحركة، وغيرها. هل “ترى” بلدتنا هؤلاء الأشخاص؟

- قد نرغب بأن ننضمّ إلى زياد ووالده في التّخطيط لأجل تسهيل حركة هؤلاء الأشخاص في بلدتنا. سيكون جميلًا إذا وثّق طفلنا المخطّطات بالكلمة المكتوبة وبالرّسمة، وشاركها مع أولاد صفّه.

- لو قُيّض لنا أن نضع جناحين ونطير، إلى أين نتّجه؟ ومن نأخذ معنا؟

- هل يستطيع الإنسان أن يطير بجناحين؟ سؤال علميّ مثير يُشغل بال العديد من الأطفال، وهو مناسبة لأن نسترجع مع طفلنا تاريخ الطّيران، بدءًا من محاولات العربيّ عبّاس بن فرناس الطّيران بجناحين، إلى الإخوان رايت ومن بعدهما.

أفكار لدمج الكتاب في الصّفّ

- قبل القراءة الأولى، ادعي التّلاميذ إلى تأمّل غلاف الكتاب: ما الأمور الغريبة الّتي يلاحظونها في الرّسومات؟ ماذا تخبّرنا وضعية جسم زياد ووجه دبدوبه عن مشاعره؟ ما معنى كلمة نورس، ولماذا برأيهم سُمّيَ الجبل الّذي يجلس زياد على إحدى قممه بجبل النّورس؟

- في النّصّ عدد من الكلمات الّتي قد تكون جديدة على مسامع التّلاميذ. يمكن أن تفسّري لهم هذه الكلمات باستخدام حركات الجسم، أو نبرة الصّوت، أو الرّسومات. نورد على سبيل المثال كلمة “طًوف” الّذي تظهر رسمته في صفحة 15، أو الفعل “أدغدغه” في الصّفحة 4. حين ترتبط الكلمة الجديدة الّتي سمعها الطّفل برسمة أو بحركة أو صوت، وفي سياق قصصيّ، تنغرس في ذهنه. لا بديل بالطّبع عن تفسير بعض الكلمات أو التّعابير، مثل: يشعر بالغصّة في حلقه (ص 11) تحامل على نفسه أو وجد مشقّة (ص 15).

- تحادثي مع التّلاميذ حول مشاعر زياد حين أدرك أنّه ليس كباقي الأطفال. هل حدث وأن أحسّوا بمشاعر مشابهة؟

- تتبّعي مع التّلاميذ مبادرة زياد للوصول على المدرسة. أيّ عقبات اعترضت طريقه؟ هل كانوا سيتصرّفون مثله؟

- ينضمّ زياد إلى أولاد صفّه بفضل جناحَين يبنيهما بمساعدة والديه وصديقته سارة وأمّها. ادعي التّلاميذ إلى التّفكير بأشخاصٍ محدودي الحركة في مجتمعنا، ويستخدمون وسائل تساعدهم على التّنقّل وتلبية حاجاتهم، مثل: كرسيّ العجلات.

- تنتهي القصّة بتساؤلٍ حول ما يبنيه زياد وأبوه. شجّعي التّلاميذ على التّفكير بإجاباتٍ على السّؤال.