حول الكتاب

الأهل الأعزّاء،

هل واجه طفلُكم يومًا خوفًا، بدا لكم مبالغا فيه؟

رأى لؤيّ قرشًا صغيرًا عند الشّاطئ، ومنذ تلك اللّحظة بدأت مخاوفه تكبر. أطلق العِنان لخياله الواسع، فصار يتخيّل القروش في كلّ مكان: في الحديقة، في البيت، وحتّى في الحمّام! لكن بمساعدة جدّه الحكيم، يتعلّم لؤيّ كيف يفهم مشاعره ويتقبّلها، ليتحرّر من خوفه ِوينطلق في مغامرات جديدة بثقة وشجاعة.

تمنحنا هذه القصّة فرصةً لنتحدّث مع أطفالنا عن مخاوفهم المختلفة، سواء كانت من العتمة، أو من وحوش تحت السرير، أو حتّى من القروش… فمن منّا لا يخاف أحيانًا؟! من المُهمّ أن نتذكّر أنّ معظم هذه المخاوف غير واقعيّة، وغالبًا ما يضخّمها خيال الطفل. فعندما تختلط المشاعر بالخيال، قد يتحوّل القلق الصّغير إلى خوف كبير.

يعلّمنا الجدّ أنّ الخوف شعورٌ طبيعيّ يمرّ به الجميع، لكن حين نعبّر عن مخاوفنا ونتقبّل وجودها، تصبح أقلّ حدّة. ومن هنا، لنتِحْ لأطفالنا المساحة للتعبير، ولنُصْغِ إليهم، وندعمهم في فهم مشاعرهم وتقبّلها، ليكون ذلك بداية طريقهم نحو مغامرات جديدة!

نتحاور حول تجربة لؤيّ

نتحاور

حول تجربة لؤيّ- ما الّذي كان يخيف لؤيّ في القصّة؟ هل حقًّا كان سيأكله القرش؟ نتتبّع النصّ برفقة طفلنا ونسأله عن الحقيقيّ والخياليّ في الأحداث المختلفة؛ مثلًا: هل فعلًا سيعضّه القرش على الأرجوحة؟

حول تجارب شبيهة- ما الذي يخيفك؟ هل تخيّلت شيئًا غير حقيقيّ مرّة؟ ما هو؟ نُشارك طفلنا ونستذكر معه مخاوفَ كانت في طفولتنا، وكيف تغلّبنا عليها؟ ومن ساعدَنا؟

حول التعامل مع الخوف: كيف ساعد الجدّ لؤيّ في التغلّب على خوفه؟ ماذا حدث للؤيّ عندما فهم وتقبّل خوفه؟ ماذا يمكننا أن نفعل عندما نخاف؟

نتعرّف على مصطلحات جديدة

نثري لغتَنا

نتعرّف على مصطلحات جديدة مثل: يثير شكوكه، مِنَ المُستبْعَد، أتعايش معه. نفسّرها ونحاول أن نستعملها في جملة.

يرافق القرش لؤيّ في كلّ صفحات الكتاب – نبحث عنه ونطلب من الطفل أن يصف لنا مكانه بلغة فصيحة.

نعبّر عن خوفنا برسمة

نبدع

نعبّر عن خوفنا برسمة- نشجّع الطفل على أن يرسم الشّيء الذي يخيفه- مثلًا لصّ- ومن ثمّ نحوّلها إلى رسمة مضحكة. إنّ إضافة الفكاهة من شأنها أن تخفّف وتيرة الخوف وتجعل الطفل يتعامل مع خوفه بعقلانيّة أكبر.

نجمع المعلومات عن أنواع القروش

نتعرّف على أنواع، أحجام وأشكال القروش المختلفة ونجمع المعلومات عنها معًا.

حول الكتاب

المربيّات العزيزات،

بيئة الصف مليئة بالتجارب الجديدة والتحديات المختلفة: تعلم مواد جديدة، امتحانات، التأقلم لمدرسة وأصدقاء جدد وغيرها. كل هذه التحديات قد تثير عند الطفل مشاعر القلق والخوف. فكل تجربة جديدة هي محاولة من جديد وتحد جديد.

الكتاب يوصل رسالة مهمة وهي انه من الطبيعي أن نخاف، فالجميع يشعر بالخوف أحيانًا، الكبار والصغار. واننا اذا فهمنا مشاعرنا وتقبلناها نستطيع بعدها ان نتغلب عليها.

يكمن دور المربية في مرافقة الطالب في هذه التحديات المختلفة إعطاءهم الشرعية للشعور بالخوف او بالتردد او حتى برفض بعض المهام. من المهم أن نوفّر لكل طفل مساحة آمنة يعبر فيها عن مشاعره، وفهم ان كل طفل لديه وتيرته الخاصة واسلوبه في التعامل مع التحديات والتجارب الجديدة.

كوني المساندة المرافقة للطفل في خطواته الاولى في المدرسة واتركي الأثر الجميل والدافعيه نحو التعلم.

نتحاور عن الشعور بالخوف والتعامل معه

نتحاور عن الشعور بالخوف-ماكيف تصرف لؤي عندما كان خائفا؟ هل كان الخوف حقيقي؟ كيف الذي كان يخيف لؤي؟ سيشعر لؤي عندما يكتشف أن مخاوفه لم تكن حقيقية؟

عن التعامل مع المخاوف-من الذي ساعد لؤي بالتغلب على خوفه؟ وكيف ساعده؟ ماذا اكتشف لؤي بالنهاية؟هل يوجد الشعور بالأمان عندما تخافون؟ شخص في حياتكم يمنحكم ماهي أهميةالشعور بالخوف حسب رأيكم؟ هل مثال اذا خفنا من النار نكون حذرين من الاقتراب منها.

العلاقه مع الأجداد- برزت بالنص علاقة مميزة بين الجد وحفيده. نتذكر علاقتنا مع اجدادنا ونستحضر مواقف جميلة وذكريات جميلة مع أجدادنا.

نوسّع القاموس اللغوي للتلاميذ الصغار

نثري لغتنا-

في النص كلمات مترادفه, نبحث عنها ونوسع القاموس اللغوي للتلاميذ الصغار.

نطور قدرتنا السردية- نؤلف قصصا شخصية عن شجاعتنا في التعامل مع المواقف الصعبة. يمكننا ان نصورها ونشاركها مع طالب الصف.

نكوّن جمال شعورية تساعدنا على تقبّل الخوف- نتدرب معا على جمل تساعدنا على تقبّل شعورنا بالخوف مثل– لا بأس اذا خفت أحيانا! الجميع لديه مخاوف! الخوف أحيانا يساعدني! وغيرها. نشجع الأطفال على التعبير العاطفي وربطه بجمل تحفيزية مشجعة.

تمرين يساعد على تذويت شرعية وطبيعية الخوف

نتواصل-

جميعنا لدينا مخاوف- لنتعرف ونساند بعضنا البعض- نوزع على الأطفال بطاقات صغيرة ونطلب منهم رسم ما يقلقون منه او ما يخافون منه على البطاقة. نعلق البطاقات على حائط او على حبل في فضاء الصف.

هذا التمرين يساعد على تذويت شرعية وطبيعية الخوف-يمكننا ان نسأل بعدها- ماذا اكتشفنا بعد هذا التمرين؟ هل الجميع لديه نفس المخاوف؟ كيف يمكن ان نساعد انفسنا؟

نعبّر عن شعورنا برسمة او بواسطة التصوير

نبدع –

نعبر عن شعورنا برسمة او بواسطة التصوير- نشجع الأطفال في تصوير مشاعرهم والتعبير عنها فنيا بواسطة الرسومات الكولاج وتقنيات رسم متنوعه او بتصوير مشاهد بواسطة الكاميرا والتي تبين مواقف عائلية تشعرهم بالأمان او الشجاعه.

يمكنهم ايضا احضار صور من البومهم الشخصي التي تبين ذلك. يمكننا ان نعلّق الرسومات والصور في المعرض المخصّص لها، وإمكانية استقبال زائرين بحيث يشرح التلاميذ الصغار ويعبّرون عن أعمالهم ومشاعرهم.

نوسع معرفتنا ونستكشف:

ذكرت في النص معلومات متنوعه عن اسماك القرش نجمع المعلومات ونوجه التلاميذ الصغار للبحث عن المعرفه في الموسوعات الرقمية وغيرها والمواقع المختلفة.

حول الكتاب

الأهالي الأعزّاء،

كيف نساعد طفلنا ليكون أكثر إيجابيّة؟

استيقظ الذئب الصغير، ولم يرَ سوى الأمور السيّئة حتّى التقى بصديق يفهمه ويشاركه نفس الشعور. جمع الاثنان معًا لحظات جميلة، وبدأ صديقنا الذئب يرى النصف الممتلئ من الكأس.

أحيانًا يمرّ الأطفال، تمامًا كالبالغين، بظروف ضاغطة تعكّر مزاجهم وتجعلهم يركّزون على السّلبيّات، كالانتقال إلى صفّ أو بيت جديد، أو ولادة أخ. وكما في القصّة، يحتاج الطفل إلى صديق أو بالغ متفهّم يساعده في تبنّي نظرة إيجابيّة أكثر، تمنحه الشّعور بأنّه ليس وحيدًا، وأنّ هناك من يفهم شعوره. يمكننا طمأنته بالقول مثلًا، “لست وحدك، هناك أطفال آخرون يشعرون مثلك” أو “أرى أنّك استمتعت مع أصدقائك، من الطبيعيّ أن يكون هناك أوقات ممتعة وأخرى أقلّ”. حين يجد الطفل من يشاركه لحظاته، يتعلّم أنّه حتّى في الأيّام السيّئة هناك دائمًا ما يستحقّ الابتسام.

لنساعد أطفالنا تبنّي التّفكير الإيجابيّ

نتحادث

حول شعور الذّئب – نسأل طفلنا: كيف استيقظ الذّئب الصّغير؟ كيف كان يشعر ولماذا؟ كيف أثّرت مشاعره على رؤية ما حوله؟ هل كان يرى الأحداث كما هي بالفعل؟ أي، هل كان الطقس سيّئًا فعلًا في ذلك اليوم؟ هل كانت البوظة حقًّا غير لذيذة؟ كيف عرفتم ذلك؟

حول تجارب شبيهة – هل تذكر يومًا سيّئًا؟ كيف شعرت وماذا فعلت حينها؟ هل حدث شيءٌ جيّد في ذلك اليوم؟ ما الّذي ساعدك على تخطّي مشاعرك؟

نتواصل معًا في “لحظة امتنان” قبل النّوم- نخصّص لحظة امتنان لنساعد أطفالنا تبنّي التّفكير الإيجابيّ. نشجّع خلالها طفلنا، ونذكر معًا أشياء جميلة حدثت خلال اليوم، مثل الاستمتاع بوجبة لذيذة أو الاستمتاع بطقس جميل. هذه العادة تنمّي لدى الأطفال القدرة على تقدير النِعَم من حولهم، وتعزّز لديهم مشاعر الرضا والتفاؤل.

ننمّي قدرة طفلنا على فهم المقروء والتّعبير اللّغويّ

نثري لغتنا–

ننمّي قدرة طفلنا على فهم المقروء والتّعبير اللّغويّ. نتتبّع الرّسومات، نتأمّلها معًا ونناقش هل هناك تشابه بين ما سمعنا وما نرى بالرسومات؟ نشجّعه على وصف ما يراه بلغته وتمييز الاختلاف.

نصنع "نظّارة تفاؤل" من ورق

نبدع–

“نظّارات التفاؤل”؛ نصنع “نظّارة تفاؤل” من ورق مقوّى نرتديها ونعرض مع طفلنا مواقف يوميّة مختلفة: يوم ماطر، تأخّر البابا، فقدان لعبة، نلبس النظّارة ونشجّع طفلنا على رؤية الجانب الإيجابيّ– مثلًا “المطر قد يبلّلنا لكنّه يروي الأشجار والنباتات ويجعل الطبيعة خضراء من حولنا”.

حول الكتاب

المربيات العزيزات،

كن جميلًا ترى الوجود جميلا! هل لديك اطفالا يستصعبون في رؤية الجانب الايجابي؟

هذا ما تذكّرنا به هذه القصة، نتابع معا ونرى كيف اثرت نظرة الذئب الصغير السوداوية على العالم من حوله وبدا وكأنه لا يرى الى السيئ. حتى قابل صديقا يشبهه، يتفهمه ويرافقه، جمع معه لحظات جميلة، حينها بدأت نظرته الإيجابية تزداد وبدأ يرى النصف الممتلئ من الكأس.

ان النظرة السلبية تؤثر على مشاعر وتصرفات الطفل، رأينا في القصة كيف وصل الذئب الصغير متأخرا، لا يرغب بالمشاركة بفعاليات الصف وغير معني بالتواصل مع الاخرين. لقد احتاج لشخص اخر يرافقه ويتواجد معه كي يساعده على تغيير هذه النظرة. يمكن للأطفال، تماما كالبالغين، من ان يمروا في مزاج سيء يجعلهم يركزوا على الامور السلبية، يمكن ان تتكون هذه النظرة نتيجة تعلمها من بالغين او اقران حوله او من ظروف ضاغطة يمر بها. وكما بالقصة يحتاج الطفل الى مرافق متفهم ومتعاطف يجعله رويدا رويدا ليتبنى نظرة ايجابية أكثر.

فلننتبه ونستشعر أطفال الصف فان وجدنا طفلنا تغلبه السوداوية فلنمسك بيده ، نساعده برؤية الامور الجدية ، ونتغلب معه بتأني وصبر على نمط تفكيره حتى يتمكن من رؤية النصف الممتلئ من الكأس.

نعرض أسئلة ونترك مجال للأطفال للإجابة

نتحادث–

قبل قراءة القصة– يمكن ان تعرضي كأس ماء مملوء للنصف. ونسأل الأطفال: هل هذا الكوب نصفه فارغ أم نصفه ممتلئ؟

نترك مجال للأطفال للإجابة، نوضح ان الاجابتين صحيحتين، لكن اختيار رؤية النصف الممتلئ يساعدنا على الشعور بالسعادة ويجعل يومنا افضل.

حول المشاعر المختلفة– ماذا كان يشعر الذئب الصغير؟ لماذا كان يومه سيئا؟ كيف تحول يومه السيء الى الافضل؟ هل هناك من ساعده ؟ كيف؟

حول تجارب شبيه في الصف– هل شعرتم احيانا ان يومكم كان سيئا ؟ ما كان السبب وكيف يمكن ان نجعل هذا اليوم افضل؟ ماذا يمكن ان يحدث في الصف يجعل يومكم أفضل؟

نتأمل معًا ونناقش ماذا نرى في رسومات الكتاب بكونها مكملة للنص

نثري لغتنا

تميز رسومات هذا الكتاب بكونها مكملة للنص،. نتأملها معًا ونناقش ماذا نرى في الرسومات؟ هل هناك اختلاف بينها وبين ما يرويه النص؟ هل كان الطقس سيئا فعلا؟ هل كانت البوظة غير لذيذة؟ نسأل الاطفال لو كنتم مكان الذئب الصغير ماذا ستقولون ؟ نشجع الطفل على المشاركة ووصف ما يراه بلغته، مما ينمي قدرته على التعبير والتواصل اللغوي.

تحفيز الأطفال على التفكير الإيجابي وتعزيز قدرتهم على رؤية الجوانب المشرقة

نعزز التوجه الايجابي–

فقرة الامتنان في الصف -لتحفيز الأطفال على التفكير الإيجابي وتعزيز قدرتهم على رؤية الجوانب المشرقة في حياتهم، يمكن تخصيص فقرة امتنان يومية في الصف. خلال هذه الفقرة، يشارك كل طفل شيئًا يسبب له الفرح ويشعره بالامتنان، سواء كان موقفًا سعيدًا، لعبة جيدة ، صديق أو حتى لحظة بسيطة أضافت السرور إلى يومه.

“نظّارات التفاؤل”، نعرض للأطفال مواقف يومية مختلفة مثل: يوم ممطر، تأخر البابا ، فقدان قلم، مشاركة لعبة مع صديق. نلبس النظارة ونشجع الاطفال على رؤية الجانب الايجابي – مثلا “المطر قد يبللنا لكنه يروي الاشجار والنباتات ويجعل الطبيعة خضراء من حولنا”. يمكن ان نصنع “نظارة تفاؤل” من ورق مقوى وارتدائها خلال الفعالية.

نعزز التعاطف والاعتناء بالأصدقاء ونخلق روتينا صفيا

نتواصل ونعزز الاعتناء بالآخر –

نعزز التعاطف والاعتناء بالأصدقاء ونخلق روتينا صفيا- فيه كل زوج من الاطفال يعتني ويرافق الاخر خلال اليوم او خلال فقرة صفية مثلا خلال اللعب في الساحة، ونطلب منهما ان يساعدان الواحد الاخر، يلعبان معا ويتحدثان ، كل يوم نغيّر تقسيم الاطفال.

نقسم الورقة نصفين ونذكر في النصف الاول ما الذي يجعل يومي سيئا ، فقدت لعبتي، لم يزرني صديقي كما وعد، والقسم الثاني ماذا يمكنني ان اعمل ليصبح يومي افضل – مثلا طلب المساعدة، عناق من شخص احبه .

يمكننا ان نستثمر ونستغل المواقف اليومية العادية التي تحدث كل يوم في الصف لكي نعزز التواصل بين الطلاب ونبرزها. مثلا: مشاركة في فعاليات جماعية، مثل رسمة على لوحة كبيرة، رسومات بأزواج أو فعاليات حركية جماعية مثل: لعبة يا جسر يا جسر من ذهب.

نتحاور

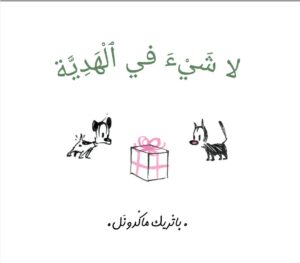

- العنوان: نسأل الأطفال ما المقصود بلا شيء في علبة الهديّة؟

- معنى وقيمة الهديّة: نتحادث حول معنى الهدية، نسأل أطفالنا: لماذا برأيكم أراد القطّ إهداء الكلب هديّة؟ هل من المهم أن نُهدي بعضنا الهدايا؟ ما هو شعورنا عندما نحصل على هديّة؟

- طرق التعبير عن الحبّ: تعتبر الهديّة، غالبًا، طريقة للتعبير عن الحب. نسأل أطفالنا: كيف لنا أن نعبّر عُن مشاعرنا؛ مثل حبنا، تقديرنا، واهتمامنا بالأصدقاء والعائلة بطرق أخرى غير تقديم الهدايا الماديّة؟

- الرسومات: تتميّز رسومات هذا الكتاب بأسلوب “الكومِكْس”. يمكن أن نبحث مع طفلنا عن مواقع يُستخدم فيها هذا الأسلوب لإيصال معلومة، أو سرد قصّة (مثل المنشورات الدّعائيّة، أو مجلاّت الأطفال، وغيرها).

نبدع

نفكّر في شخص عزيز على الطفل يقترب عيد ميلاده، ونحضّر له هدية خاصّة؛ مثل ألبوم صور للحظات جميلة قضيناها معاً، إطار لصورة، بطاقة نعبّر بها عن حبنا، ونغلّفها بطريقة مبدعة جميلة.

نُثري لغتنا

“ولا إشي” هو مصطلح شائع الاستخدام في لغتنا العاميّة، كما في القصة، وغالبًا ما يُستخدم وبشكل مجازيّ. نتتبّع المواقف المختلفة في القصّة، ونستبدل مصطلح “لا شيء” بجملة مفصّلة تعبّر عن الموقف، ونشجّع أطفالنا على التعبير.

نتحاور

نتحاوَر حول:

الهدايا: لماذا نتبادل الهدايا؟ وما المعاني والقيَم التي تعبّر عنها؟ أيّة هدايا نحبّ أن نتلقّى؟ أن نقدّم؟ لمَن؟ ما الفرق بين الهدايا المادّيّة والمعنويّة؟ قد تكون الهديّة كلمةً طيّبةً/ تشجيعيّة/ نظرةً دافئةً/ مساعدةً نقدّمها، ماذا أيضًا؟

ذكرى الميلاد: كيف نشعر في ذكرى ميلادنا؟ ما المفاجآت التي تجعل من هذا اليوم مميَّزًا. نستمع إلى خبرات الأطفال.

الصّداقة: مَن هم أصدقاؤنا؟ ماذا نحبّ أن نفعل معهم؟ نشارك بخبراتنا الذاتيّة. نستذكر هدايا معنويّة تبادلنا مع أصدقائنا (هل لعبنا معًا؟/ ساعدَ أحدنا الآخر/ كيف نشعر بمشاركة الأصدقاء ووجودهم؟).

شخصيّات القصّة: من هما وديع ونبيل؟ نتحاور حول احتياجات الكلب والقطّ والإنسان، بماذا تختلف؟

نُثري لغتَنا:

القاموس اللغويّ: نتعرّف إلى معاني المفردات في النصّ ونوضحها (مَتجر/ يتسوّق/ تنزيلات).

“لا شيء”: عبارةٌ من اللغة المعياريّة، كيف نعبّر عنها بلهجتنا المحليّة؟ هل نعرف لهجاتٍ أخرى؟ (ما في شي/ فشّ إشيّ/ ما بو شَيّ). ماذا نقصد بهذه العبارة؟ ننتبه إلى التعبير المجازيّ فيها.

“جديد/ أجدّ: نلاحظ صيغة المقارنة في التعبيرَين. نقترح صيَغًا أخرى لتطوير المقارنة والوعي الصرفيّ (واسع/ أوسع- نظيف/ أنظف).

نستكشف

نستكشف:

الكوميكس: يتميّز الكتاب بأسلوب “الكوميكس”. نبحث عن كتبٍ ونصوصٍ من هذا اللون الأدبيّ في مكتبتنا وفي الإنترنت. نلاحظ مزاياها. ننتبه إلى الإشارات والرسومات فيها.

مكتبتنا: نبحث عن كتبٍ أخرى موضوعها الهدايا (هديّة لماما/ هدايا صغيرة/ أجمل هديّة). نقرأها في مجموعاتٍ صغيرة. قد نعيد تنظيم رفوف مكتبة بستاننا وفقًا لمضامين تعنينا. قد نتعرّف على نفس الكتب بلغاتٍ أخرى إن وُجدت.

نبدع

نبدع:

نحضّر هدايا معنويّة: نقترح على كلّ من الأطفال تحضير هديّةٍ لشخصٍ يحبّه من موادّ متوفّرة. قد نحضّر بطاقاتٍ، نضيف عبارةً لطيفةً مثل: شكرًا/ أحبّك/ أحلى الأمنيات. هل يقترح الأطفال عباراتٍ أخرى؟ قد نرسم أو نضيف صورًا من مجلّات. لنفسح المجال لإبداعات الأطفال.

نلعب ونتعلّم

وردة الامتنان: يمثّل الامتنان قيمةً عظيمةً لتقدير أنفسنا والآخرين، ويساهم في إضفاء مشاعر إيجابيّةٍ وصحّيّة، من المهمّ تعزيزها لدى الأطفال. يمكن أن نجهّز وردةً من موادّ متوفّرة في البستان. يجلس الأطفال في دائرة، ويختار كلّ طفلٍ بدَوره صديقًا يقدّم له الوردة، ويشكره على أيّ أمرٍ بسيط. قد نشكر على اللعب معًا/ على التحدّث بلطف/ على التعامل باحترام وغيرها.

شكرًا وامتنانًا: هل نرغب في الامتنان للبستان؟ لعائلتنا؟ للطبيعة؟ تعالوا نستذكر هدايا الحياة لنا ونشكرها أيضًا. هل يقترح الأطفال أدواتٍ أخرى للتعبير؟ قد نحضّر ركنًا للامتنان ونضيف إليه اقتراحاتٍ جديدةً ونخصّص وقتًا يوميًّا لأحدها. ولنلاحظ أثر هذا النشاط على مناخنا التربويّ في البستان.

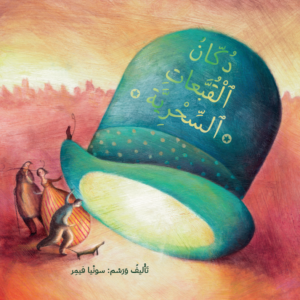

نتحادث

● حول الحبكة: نتتبّع النصّ والرسومات، ونتحدّث عن الشخصيّات المختلفة ونقارن بينها، قبل الدخول إلى دكّان القبّعات وبعده. نسأل الأطفال: ما الذي تغيّر؟ ما هي صفاتها قبل وبعد الدخول إلى الدكّان؟ كيف برز ذلك بالرسومات؟ برأيكم، ماذا قال لها بائع القبّعات كي تتغيّر؟

● حول المشاعر: تغيّرت مشاعر الشخصيّات في القصّة. نتتبّع النصّ والرسومات، ونتحدّث عن مشاعر الشخصيّات. نسمّيها ونسأل أطفالنا: في أيّ المواقف تعتريكم هذه المشاعر؟ نشاركهم أيضًا مواقف من حياتنا سبّبت لنا المشاعر نفسها.

● حول الصفات الشخصيّة: استطاعت القبّعات أن تبرز الصفات المخبَّأة وأن تغيّر من كلّ شخصيّة. نسأل أطفالنا: ما هي الصفات التي تحبّونها في أنفسكم؟ وماذا تحبّون أن تُبرِزوا أو تغيّروا في شخصيّاتكم؟

● حول الأحلام والأمنيات: كلّ شخص في القصّة ارتدى قبّعة مناسبة لحلمه الجميل، أو لرغبته وحاجته. نسأل أطفالنا عن أحلامهم ورغباتهم وأمنياتهم.

● السعادة: عاش سكّان المدينة حالة من السعادة أثناء ارتداء القبّعة. نسأل أطفالنا: لماذا شعروا بذلك حسب رأيك؟ ما الذي يسبّب لك الشعور بالسعادة؟

نُثْري لغتنا

ظهرت في القصّة كلمات وتعابير جديدة، نحو: منتصب القامة؛ رويًدا رويدًا؛ إنجاز؛ هدوء ثقيل. نفسّرها لأطفالنا ونستعملها في حياتنا اليوميّة.

نلعب معًا

قبّعة الساحر ولاعب الخفّة هي قبعة مشهورة. نبحث في الشبكة العنكبوتيّة، برفقة أطفالنا، عن ألعاب خفّة يمكن أن نقوم بها بالاستعانة بالقبّعة.

نستكشف

هنالك أنواع عديدة من القبّعات تشير إلى رموز دينيّة، ثقافيّة، شعبيّة، سياسيّة. نبحث في الشبكة العنكبوتيّة عن أنواع القبّعات ورموزها. نتعرّف من خلالها على الشعوب والرموز الثقافيّة المختلفة.

نتحادث

• حول الحبكة: نتتبّع النصّ والرسومات، ونتحدّث عن الشخصيّات المختلفة ونقارن بينها، قبل الدخول إلى دكّان القبّعات وبعده. نسأل التلاميذ الصغار: ما الذي تغيّر؟ ما هي صفاتها قبل وبعد الدخول إلى الدكّان؟ كيف برز ذلك بالرسومات؟ برأيكم، ماذا قال بائع القبّعات للشخصيّات كي تتغيّر؟

• حول الشخصيّة المُساندة والدّاعمة: ساند بائع القبّعات النّاس وساعدهم في إحداث تغيير في حياتهم. نسأل التّلاميذ الصّغار حول شخصيّة شبيهة يعرفونها كان لها تأثير إيجابيّ وداعم؛ من هي هذه الشخصيّة؟ بأي طريقة ساعدت؟ حسب رأيك، كيف شعر الشخص الذي تلقّى المساندة والدّعم؟ ماذا كان سيحدث لو ظلّ وحيدّا ولم يساعده أحد.

• حول الصفات الشخصيّة: استطاعت القبّعات أن تبرز الصفات المخبَّأة وأن تغيّر في كلّ شخصيّة. نسأل التلاميذ الصغار: ما هي الصفات التي تحبّونها في أنفسكم؟ وماذا تحبّون أن تُبرِزوا أو تغيّروا في شخصيّاتكم؟

• حول الأحلام والأمنيات: ارتدى كلّ شخص في القصّة قبّعة مناسبة لحلمه الجميل، أو لرغبته وحاجته. نتحاور مع التلاميذ الصغار حول أحلامهم ورغباتهم وأمنياتهم.

• حول مساندتهم للآخر: نجح بائع القبّعات، في نهاية القصّة، بتغيير حياة سكان المدينة للأفضل. نتحدّث مع تلاميذنا حول أنفسنا ومدى استعدادنا لتقديم المساعدة لأصدقائنا في الصفّ أو لأفراد عائلتنا في البيت.

• السعادة: عاش سكّان المدينة حالة من السعادة أثناء ارتداء القبّعة. نسأل التلاميذ الصغار: لماذا شعروا بذلك حسب رأيك؟ ما الذي يسبّب لك الشعور بالسعادة؟

نستكشف

شخصيّات كثيرة حول العالم تعتمر القبّعات. نبحث عبر المصادر المعلوماتيّة عن صور ومعلومات للتّعرّف على الاستعمالات والوظائف المختلفة، وما تحمله القبّعات من معاني دينيّة ثقافيّة وسياسيّة ومجتمعيّة. يمكننا تخصيص زاوية في الصفّ أو المدرسة وعرض ما جمعناه من صور بهدف تبادل المعارف الجديدة فيما بيننا.

نبدع

نخطّط معًا لمشاهدة سلسة من الأفلام. في كلّ مرّة نختار نوعًا واحدًا من القبّعات ونتعرّف على طريقة تصنيعه. بالشراكة مع معلمة الفنون، نبادر لإقامة ورشات عمل، ويمكننا أن نجرّب تحضير بعض أنواع القبّعات حسب ما شاهدناه وتعلّمناه.

نثري لغتنا

الكتاب غني بالمفردات الجديدة: نظروا بأطراف أعينهم، روتين، تجرّأ، يتهامسون، خيّم هدوء ثقيل، رياح هوجاء. نقرأها ونفسّرها ونعدّ قاموسًا معًا.

نتخيّل

نتخيّل وجود دكّان يبيع منتوجًا آخر يُسعد الناس ويغيّر حياتهم للأفضل. نفكّر معًا ماذا يمكن أن يكون هذا المنتوج؟ نتحدّث عنه، وكيف يمكن أن يُساعد ويغيّر للأحسن. أين يمكن أن يكون الآن مكان بائع القبّعات؟ لماذا تعتقد ذلك؟ هل يمكن أن يتواجد بيننا على هيئةٍ وشكلٍ آخر؟

نمثّل

نعدّ عرضًا مسرحيًّا للقصّة مع التلاميذ الصغار، ونعرضه في الاستراحة الصباحيّة، أو في مناسبة نختارها معهم. نتدرّب، نكتب الدعوات، نوزّع المهام المختلفة (تجهيز الكواليس، التمثيل، التنظيم، الاستقبال)، ونقدّم العرض.

ساعة قصّة

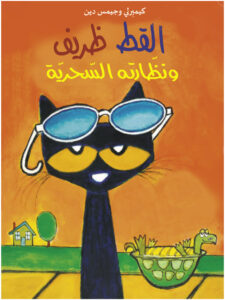

نتحادث حول

• النظّارة السحريّة: نتحدث عن شعور الحيوانات المختلفة قبل وبعد لبس النظّارة السحريّة. نسأل الطفل: ماذا شعرت الحيوانات؟ لماذا شعرت بذلك؟ كيف تغيّر الشعور بعد لبس النظّارة؟ ولماذا سمّيت النظّارة بالسحريّة؟

• المشاعر غير المريحة (السلبيّة): نتحادث مع طفلنا حول المواقف التي يشعر فيها بالإحباط، أو بالحزن، أو بالكآبة، وحول الحلول الممكنة لتخطّي هذه المشاعر. ما الذي يساعده في التغلّب على هذا الشعور؟ نشارك طفلنا بشعورنا وكيفية التعامل معه.

•مصادر السعادة: نتحادث مع طفلنا حول المواقف التي يشعر فيها بالسعادة والرضى. نسأله: ما الذي يُشعرك بالسعادة؟

نتواصل

نحدّد مع أطفالنا تصرّفًا أو نهجًا نعتقد بأنّه يريحنا ويساعدنا على بدء يومنا على نحوٍ جيّد، مثل: سقاية نبتتنا أو زهرتنا الخاصّة، تمارين التنفّس، غناء أغنيتنا المفضّلة، أو الجلوس في حديقتنا.

نثري لغتنا

وردت في الكتاب أوصاف لمشاعر عديدة ومتنوّعة، مثلًا: الحزن، والكآبة، والانزعاج، والسّعادة. نتتبَّع الحالة الشعوريّة للقطّ ظريف والحيوانات المختلفة ونسمّيها بدقّة. نشجّع طفلنا على استخدام هذه التسميات لوصف مشاعره المختلفة.

نتحاور حول

- شرعية المشاعر على أنواعها: شعر التمساح بالحزن وشعرت السّلحفاة بالإحباط. نتتبّع الرّسومات ونتوقّف عند مشاعر الشّخصيّات العديدة في الكتاب، التي ظهرت في مواقف مختلفة. نتحدّث حول هذه المشاعر ونسأل الأطفال نحو: هل شعرتم مرّة بالحزن، أو بالإحباط؟ لماذا؟ ماذا فعلتم حينها؟ المشاعر “السلبيّة” وغير المرغوبة ضرورية لإحداث التّوازن الداخليّ لدى الطفل.

- التّعاطف والمساندة: ساند الضفدع القطّ ليرى الأشياء بشكل إيجابيّ من دون أن يلغي مشاعر القطّ الصّعبة التي رافقته. لاحقًا، ساند القطّ بقية الشخصيّات وساعدها لتواجه المواقف التّي مرّت بها. نتحدّث مع الأطفال حول شخصيّة داعمة ومساندة ساعدتهم على التّعامل مع مشاعر صعبة شعروا بها. نسألهم: من هي هذه الشّخصيّة؟ كيف ساعدتكم؟

- مفاتيح الإيجابيّة: ساعدت النّظارة القطّ على رؤية الأشياء بطريقة مختلفة، وبالتّالي استطاع القطّ إسعاد نفسه وإسعاد غيره. نتحدّث مع الأطفال حول الأمور التي يقومون بها فتشعرهم بالسّعادة.

نتواصل

- نستعرض برفقة الأطفال تصرّفًا أو نهجًا نعتقد بأنّه يريحنا ويساعدنا لبدء يومنا وإكماله بشكل جيّد نحو: سقاية النّباتات، تمارين التنفّس، غناء أغنيتنا المفضّلة، أو أيّ نشاط آخر.

- نحضّر بطاقات عن حالات شعوريّة مختلفة نحو: طفل لا ينجح في القفز على رجل واحدة كبقية الأصدقاء، ووضعيّات أخرى مماثلة. ندعو الأطفال إلى اقتراح حلول ممكنة لتخطّي هذه الوضعيّات. من المهم أن يتعلّم الأطفال أن يحدّدوا السبب الذي أدّى إلى ذلك الشعور نحو: أنا شعرت بالإحباط بسبب…ولكنّني نجحت في مواجهة ذلك عندما فعلت…

نثري لغتنا

نثري قاموس الأطفال العاطفيّ ونتحدّث عن المشاعر التّي ظهرت في الكتاب، نتناولها بشكل متكرّر في أحاديثنا اليوميّة وخلال المواقف المختلفة التي يمرّ بها الأطفال في الروضة.

نبدع

- دفتر الشكر: نحضر دفترًا لكل طفل. في نهاية اليوم، نخصّص وقتًا ليعبّر الأطفال فيه بالرسم حول مشاعره نحو: ما الذي أسعدني اليوم؟ ما الذي فعلته اليوم وجعلني سعيدًا؟ لمن أريد أن أقول شكرًا؟ ندعو الأطفال لمشاركتنا هذه التوثيقات، لأنّ زيادة التعبير عن المشاعر الإيجابية تلفت انتباه الطفل إلى التجارب الإيجابيّة وتحسّن من مزاجه.

- نظّارة خاصّة: نبدع بصنع نظّارة خاصّة بنا من مواد وخامات مختلفة ونخترع لها مسميّات خاصّة.

- يمكنّنا أن نفكّر بصنع منتجات فنيّة أخرى تساعدنا في النظر إلى الأمر بشكل مختلف.

ساعة قصة

ساعة قصة

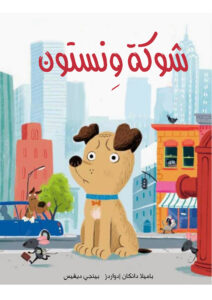

نتحاور

رسومات الكتاب تتحدّث: نتتبّع الرسومات، ونتحدّث عن الأحداث المزعجة المتنوّعة التي حدثت مع الكلاب. نطلب إليهم أن يصفوها، ونقارن بينها وبين شوكة ونستون العالقة، ونسألهم: ما رأيهم في سلوك ونستون؟ ما الغريب؟ ما المضحك؟

حول المشاعر في أعقاب الأحداث المزعجة: شعر ونستون أنّه الأقلّ حظًّا، والأكثر تعاسة في العالم، بسبب الشوكة التي علقت في قَدمه. نتحدّث عن أحداث مزعجة حدثت معنا: ماذا شعرنا؟ كيف تغلّبنا على الشعور السيّئ؟ ما الذي يواسينا ويهدينا، ومن يقوم بذلك؟

حول الأمور المضحكة: نتأمّل تفاصيل الرّسومات، ونتحدّث عن المضحك فيها. نشارك الآخرين أحداثًا مضحكة حدثت معنا. ما الذي يضحكنا عادةً؟ وما الذي يسعدنا؟

شعورنا كمحظوظين: نتحاور حول أحداثٍ شعرنا بها محظوظين. لماذا شعرنا بذلك؟

نُثري لغتنا

تحتوي القصّة على مفردات غنيّة نبحث عنها في النصّ وفي اللافتات في الرسومات. نقرأها لأطفالنا ونفسّرها لهم.

الرسومات تُغني لغة الوصف. نسمّي الأغراض، ونَصِف أفعال الحيوانات، شعورها وأفكارها. نسأل: ماذا في الرسمة؟ ماذا حدث؟ لماذا؟ كيف؟ ثمّة أسئلة كثيرة تحفّز طفلنا على التعبير وعلى إغناء لغته.

نبدع

نُحضِر لوحة مضحكة باستعمال تقنيّة الكولاج، فنقصّ قصاصات ورقيّة وصورًا من المجلّات المختلفة، ونلصقها بطريقة مضحكة.

نؤلّف كتابًا فكاهيًّا بروح الكتاب، بَطَلُهُ أحدُ أفراد العائلة. يمكننا تذكّر حدث شبيه بالقصّة حصل مع أحد أفراد العائلة.

نتواصل

نتّبع في العائلة طقسًا جميلًا، كأنْ يشارك كلّ منّا بحدث جميل أو مضحك حدث معنا خلال اليوم في جلستنا العائليّة المشتركة

نتحاور

وجهات النظر المختلفة: نقرأ الكتاب تكرارًا ونتحاور في كلّ مرّة بشأن وجهة نظر شخصيّة جديدة. يتناول الكتاب وجهة نظر الكلب وينستون، ولكن يمكننا أن نروي القصّة من وجهة نظر سائر الكلاب، فنختار في كلّ مرّة شخصيّة كلب جديد. نتتبّع الرسمات برفقتهم ونسأل الأطفال: ماذا تخبرنا؟ ماذا حدث لها؟ بِمَ تشعر؟ بِمَ تفكّر؟

يساهم هذا الحوار في تجاوز التمركز حول الذات، وتنمية التفكير لدى الأطفال.

حول المشاعر في أعقاب الأحداث المزعجة: شعر وينستون أنّه الأقلّ حظًّا، والأكثر تعاسة في العالم، بسبب الشوكة التي علقت في قَدمه. نتحاور مع الأطفال حول مواقف مزعجة واجهتهم وكيف استطاعوا التغلّب عليها.

حول رسمات النصّ: يمتاز النصّ بكونه كاريكاتوريًّا فكاهيًّا. نصف الرّسومات وتفاصيلها مع الأطفال، ثمّ نسألهم: لماذا تُعتبر الرسمات فكاهيّة؟ ما المضحك فيها؟ لماذا؟ أيّ الرسمات أضحكتكم أكثر مِن سِواها ولماذا؟ نتحاور حول الغرابة أو المفاجآت في كلّ منها.

حول الأمور التي تضحكنا: نتحاور مع الأطفال حول أحداث مضحكة حصلت معهم. نشاركهم أحداثًا مضحكة حصلت معنا أيضًا. نسألهم: ما الذي يضحككم؟ ما الذي يسعدكم؟

نُثري لغتنا

في الكتاب كنز لغويّ؛ نسمّي مسمَّيات الأغراض في الرّسومات لنثري القاموس اللغويّ للأطفال. نلاحظ غرابة الأسماء وكَونها ليست عربيّة. نتحدّث عن الترجمة ونستذكر قصصًا مترجمة أخرى تعرّفنا عليها. نَصِف الحيوانات وأفعالها ومشاعرها وأفكارها، ونقارن بين صفاتها. نلفت انتباه الأطفال إلى الفعل “وَلوَل”، نتحدّث حول معناه واستخداماته، مع أيّة مفردات يتشابه. نتعرّف على المقطع المتكرّر فيه، ونبحث عن كلمات أخرى تتكوّن من مقاطع متكرّرة (مشمش/ سمسم/ نعنع).

نطوّر الوعي الصّرفيّ بالانتباه إلى الضمائر واختلاف التصريف. قد نُجري لعبةً في التصريف وتبادل أدوار الخطاب، بحيث يذكر أحد الأطفال جملةً عن نفسه، ويعيدها زميلٌ بالحديث عنه (الغائب)، ويعيدها الآخر بصيغة المخاطَب. (مثال: مرّةً أكلتُ كعكةً/ مرّةً أكلَ سعيد كعكةً/ مرّةً أكلتَ كعكةً يا سعيد؟).

نبدع

نُحضِّر لوحة مضحكة مشترَكة باستعمال تقنيّة الكولاج، فنقصّ قصاصات ورقيّة وصورًا من المجلّات المختلفة، ونلصقها بطريقة مضحكة.

“ساعة ضحك في البستان” –نُدْرِج في برنامجنا اليوميّ في صفّ البستان ساعةً لتبادُل النكات، أو لمشاهدة فيلم قصير مضحك، أو لتفعيل الأطفال من خلال ورشة يوﭼـا ضحك. نضحك معهم ونستمتع.

نرقص ونتشارك

يختار الأطفال مع المربّية موسيقى يحبّونها، ويتحرّكون ويرقصون مع الاستماع إليها، وكلّما توقّفت الموسيقى، يخبر أحد الأطفال زميله عن حدَثٍ جيّد حدث له.

نمثّل

في الصفحة الأخيرة من الكتاب، تجلس الحيوانات في غرفة الانتظار في عيادة الطبيب البيطريّ. نَعقترح على الأطفال أن يختار كلّ منهم حيوانًا ويؤدّي دَوره، فيتحدّث كلّ زوجين منها عمّا جرى لهما، وعمّا يعانيان منه، وعمّا يشعران به. يمكن تطوير الحِوار بين الأطفال (كأنْ نطلب من كلّ حيوان أن يُقْنع الطبيب البيطريّ أن يعالجه هو أوّلًا!). يمكن أيضًا تطوير النّشاط وتحضير مسرح مع الأطفال: نختار المساحة وننظّمها، نحضّر الملابس والأقنعة، نوزّع الأدوار ونعِدّ بطاقاتٍ للدخول. توفّر هذه الأنشطة فرصةً لتنمية التخطيط وحلّ المشكلات، إضافةً لمهارات التواصل لدى الأطفال.

نستكشف

في الكتاب أنواع مختلفة من الكلاب. نتحاور مع الأطفال عن أنواعها. نبحث في الشبكة العنكبوتيّة وفي الموسوعات. قد نحضّر معًا موسوعة الحيوانات الخاصّة ببستاننا.

نتعرّف

برزت في الرسمات العديد من مَرافق المدينة. نتحدّث مع الأطفال عن المؤسّسات والمَرافق المُهِمّة من مَرافق بلدتنا. يمكننا أن نرسم خارطة لبلدتنا، أو أن نُعِدّ مَعرِضًا للصور لمؤسّسات ومَرافق نحبّها في بلدتنا. نقارن بين مرافق المدينة والقرية ونصنّف بلدانًا نعرفها. قد ندمج صورًا محوسَبةً من خلال اللوح الذكيّ، ونضيفها إلى ركن البناء، أو نُعدّ برفقة الأهالي والأطفال مجسَّمًا للبلدة.

نتحاور

- حول المشاعر والرغبات: نقرأ القصّة عدّة مرّات. نتحدّث عن مشاعر الغراب والطيور المختلفة من بداية القصّة حتّى نهايتها. نسأل الأطفال: ما هو شعور الغراب، وماذا كانت رغبته؟ ما هو شعور الطيور، ولماذا شعرتْ على هذا النحو؟ كيف تَغَيَّرَ شعور الغراب، ولماذا؟

- المدح والإطراء: توجَّهَ الغراب للطيور المختلفة ومدَحَهم. نتتبّع الأحداث ونفسّر لأطفالنا ما معنى أن نمدح أو نُطْري للآخر. نعطي نموذجًا لأطفالنا، كأن نمدحهم، وأن نساعدهم في مدح إخوتهم وزملائهم كأن نقول: يعجبني أنّك تقول “من فضلك” عند الطلب.

- حول تمكين الطفل صفاته قدراته ومميّزاته: لم يكن الغراب راضيًا عن صفاته ومميّزاته. نتحدّث مع أطفالنا عن صفات خَلْقيّة وخُلقيّة نحبّها فيهم، وعمّا يميّزهم. نتحاور معهم عن قدراتهم الآنيّة، ونسألهم عمّا يستطيعون القيام به، وأنّهم -على الرغم من كونهم صغارًا- قادرون، وعن قدراتهم المتغيّرة. نطلب من الأطفال أن يتحدّثوا عن الأمور التي لم يتمكّنوا سابقًا من القيام بها ولكنّهم الآن قادرون على ذلك، وعن الأمور التي لا يستطيعون القيام بها ولكنّهم سيتمكّنون من ذلك مستقبلًا.

- السعادة: توجَّهَ الغراب للطيور المختلفة معتقدًا أنّها أسعد الطيور في العالم. نتحاور مع الأطفال حول مفهوم السعادة. نسألهم: متى شعرت بأنّك أسعد الأطفال؟ ما الذي يُشعِرك بالسعادة؟ كيف نسبّب السعادة لأنفسنا؟ كيف يمكن أن نجعل الآخرين (مثل الإخوة والأهل) سعداء ؟

- الحرّيّة: تَبيَّنَ للغراب في نهاية القصّة أنّ كونه حرًّا طليقًا يجعله أسعد الطيور. ماذا يعني أن يكون الشخص حرًّا؟ متى تشعر أنّك حرّ؟

نستكشف

نخرج برفقة أطفالنا في جولة في البيئة القريبة. نشاهد الطيور المتنوّعة في محيطنا، نصوّرها ونبحث عن معلومات عنها في معرفة الطيور أو في الشبكة العنكبوتيّة.

نُثْري لغتنا

الكتاب غنيّ بالمفردات كالأفعال، وأسماء الطيور المتنوّعة وأصواتها وصفاتها. نفسّر الكلمات لأطفالنا. نعدّد أسماء الطيور وأصواتها، ونفسّر الصفات للأطفال، نُدخِلها للاستعمال في السياق اليوميّ لتيسير فهمها واستخدامها.

نبدع

نُحْضِر برفقة أطفالنا بِرْوازًا فيه صور تُبرِز تجارب وخبرات عائليّة سعيدة. نزيّنه معًا بألوان من وحي القصّة، ونعلّقه في غرفة العائلة.

رسومات القصّة اعتمدت تقنيّات فنّيّة متنوّعة، كالكولاج، والرسم بالألوان الخشبيّة والمائيّة، والتنقيط، والنفخ. نرسم لوحة عائليّة مشتركة باستخدام التقنيّات المتنوّعة.

نتحاور

حول المشاعر والرغبات: نقرأ القصّة عدّة مرّات. نتتبّع الرسومات ونتحدّث عن مشاعر الغراب والطيور المختلفة ورغباتها من بداية القصّة حتّى نهايتها. نسأل الأطفال: ما هو شعور الغراب، وماذا كانت رغبته؟ ما هو شعور الطيور، ولماذا شعرتْ على هذا النحو؟ كيف تَغَيَّرَ شعور الغراب، ولماذا؟

المدح والإطراء: توجَّهَ الغراب للطيور المختلفة ومدَحَهم. نتتبّع الأحداث ونفسّر لأطفالنا معنى أن نمدح أو نُطْري للآخر. نعطي نموذجًا للأطفال، كأن نمدحهم، وأن نساعدهم في مدح إخوتهم وزملائهم، كأن نقول: يعجبني أنّك تحترم الآخرين فتصغي لهم؛ أو: يعجبني أنّك تقول “من فضلك” عند الطلب.

حول تمكين الطفل عبر الحوار عن صفاته قدراته ومميّزاته: لم يكن الغراب راضيًا عن صفاته ومميّزاته. نتحدّث مع الأطفال عن صفات خَلْقيّة وخُلقيّة نحبّها فيهم، وعمّا يميّزهم. نتحاور معهم عن قدراتهم الآنيّة، ونسألهم عمّا يستطيعون القيام به، ونذكّرهم بأنّهم -على الرغم من كونهم صغارًا- قادرون، وعن قدراتهم المتغيّرة. نطلب إلى الأطفال أن يتحدّثوا عن الأمور التي لم يتمكّنوا سابقًا من القيام بها ولكنّهم الآن قادرون على ذلك، وعن الأمور التي لا يستطيعون القيام بها ولكنّهم سيتمكّنون من ذلك مستقبلًا. نُبرِز صفاتهم وقدراتهم أثناء الحِوار.

السعادة: توجَّهَ الغراب للطيور المختلفة معتقدًا أنّها أسعد الطيور في العالم. نتحاور مع الأطفال حول مفهوم السعادة. نسألهم: متى شعرت بأنّك أسعد الأطفال؟ ما الذي يُشعِرك بالسعادة؟ كيف نسبّب السعادة لأنفسنا؟ كيف يمكن أن نجعل الآخرين (كالإخوة والأهل على سبيل المثال) سعداء؟

الحرّيّة: تَبيَّنَ للغراب في نهاية القصّة أنّ كونه حرًّا طليقًا يجعله أسعد الطيور. ماذا يعني أن يكون الشخص حرًّا؟ متى تشعر أنّك حرّ؟

نستكشف

نتعرّف على الطيور: ذُكِرت في القصّة أسماء لطيور، نحو: العندليب؛ الحمامة؛ الطاووس؛ البجعة. نبحث عن معلومات عنها في الشبكة العنكبوتيّة، وعن أنواع أخرى.

نجتذب العصافير الجميلة: نُعِدّ ركنًا أو برجًا لاستقطاب الطيور في ساحتنا. نقوم بمراقبتها وتصويرها والاستعانة بمعرفة الطيور للتعرّف على الطيور التي تميّز بلادنا. نسمّيها، ونبحث عن معلومات حولها ونُجري مقارنة بينها.

نُثْري لغتنا

الكتاب غنيّ بالصفات: ناعم؛ باهت؛ لامع؛ عذب؛ معظّم؛ غامق. نفسّر الكلمات للأطفال ونلعب لعبة نصف بها الأغراض في الصفّ لنيسّر استخدام الصفات المتنوّعة. نُدخِلها للاستعمال في السياق اليوميّ لتيسير فهمها واستخدامها.

الكتاب غنيّ بأسماء الطيور المتنوّعة وأصواتها. نعدّد أسماء الطيور وأصواتها، ونُغْني قاموس الأطفال اللُّغويّ بأسماء طيور أخرى وأصواتها أيضًا.

نبدع

رسومات القصّة اعتمدت تقنيّات فنّيّة متنوّعة (نحو: الكولاج، والرسم بالألوان الخشبيّة والمائيّة، والتنقيط، والنفخ)، ورُسِمت على مراحل. نُحْضر إطارًا لصورة شخصيّة برفقة الأطفال باستخدام التقنيّات المتنوّعة. ونفتتح معرضًا بعنوان “نختلف بصفاتنا ونتميّز باختلافنا”.

مَسْرَحة الكتاب: نقوم بتحضير دمى لشخصيّات القصّة ونُمَسْرِحها برفقة الأطفال.

نتواصل

نطلق مشروعًا نسمّيه “نختلف بصفاتنا ونتميّز باختلافنا”، بحيث يكون جسرًا بين البستان والبيت، فنتيح المجال لكلّ طفل -بمساندة الأهل- أن يحضّر عرضًا يعرّف به الأطفالَ على عائلته وهواياته وميوله ورغباته، ممّا يمكّن الطفل ويعزّز قدرته على التعبير.

نتحاور

حول مشاعر الحذاء: نقرأ القصّة مع أطفالنا عدّة مرّات. نتتبّع الرسومات، ونتحدّث عن مشاعر الحذاء من بداية القصّة إلى آخرها. نسأل الأطفال: ما هو شعور الحذاء؟ نسمّي المشاعر، ونسألهم: لماذا راوده هذا الشعور؟

حول التغلُّب على التوتّر والقلق: كيف نستطيع مساعدة الحذاء في التغلُّب على التوتّر والخوف والقلق؟ كيف يمكن أن نساعده كي يهدأ؟

حول تجاربنا في التغلُّب على القلق: نشارك أطفالنا تجربة أثارت لدينا شعورًا بالقلق وكيف تغلّبنا عليه، ثمّ نسألهم عن حدث شعروا فيه بالتوتّر والقلق، وكيف استطاعوا أن يتغلّبوا على هذا الشعور.

حول الأصدقاء في الروضة: نتمعّن في الصفحة الأخيرة من الكتاب ونصفها، ونسأل: ماذا يفعلون وكيف يشعرون في الروضة؟ ماذا نشعر تِجاههم، وماذا نفكّر عنهم؟ ثمّ نتحدّث مع أطفالنا عن أصدقائهم في الروضة: ماذا يفعلون؟ ماذا يشعرون؟

حول الشجاعة: في الصفحة 28 من الكتاب، ذكّرت لينا الحذاء بأحداث استطاعا فيها أن يكونا شجاعَيْن ويتغلّبا على القلق والخوف. نتحدّث عن تلك الأحداث، نصف كلّ حدث والشعور المرافِق له، ونذكّر الأطفال بأحداث استطاعوا التغلّب فيها على توتّرهم ومخاوفهم، وكانوا شجعانًا أيضًا.

نُبدع

صندوق الأمان: نحضّر مع الطفل صندوقًا خاصًّا، نزيّنه، ونضع بداخله صورة عائليّة وأغراضًا تُشعر الطفل بالأمان. بالتنسيق مع المعلّمة، نطلب وضع الصندوق في الروضة، ليُعطى للطفل عند شعوره بالاشتياق للبيت، وعند مواجهته بعض التوتّر والقلق.

نُحاكي

نمثّل مع الطفل ما يمكنه فعله حين يشعر بالقلق والتوتّر في الروضة (على سبيل المثال: أن يتوجّه للمعلّمة ويشاركها شعوره؛ أن يأخذ صندوق الأمان الخاصّ به…).

قبل القراءة

نرافق الأطفال في السياقات والتفاعلات الاجتماعيّة في الروضة ونتحدّث معهم حول مشاعرهم. نسمّيها ونربط بين الشعور والحالات الجسديّة المرافِقة له فنزيد من وعيهم لمشاعرهم ونُثْري قاموسهم الشعوريّ.

نتحاور

حول مشاعر الحذاء: نقرأ القصّة مع الأطفال مرّات عديدة. نتتبّع الرسومات، ونتحدّث عن مشاعر الحذاء من بداية القصّة إلى آخرها. نسأل الأطفال: ما هو شعور الحذاء؟ نسمّي المشاعر، ونسألهم: لماذا راوده هذا الشعور؟

حول التغلُّب على التوتّر والقلق: كيف نستطيع مساعدة الحذاء في التغلُّب على التوتّر والخوف والقلق؟ كيف يمكن أن نساعده كي يهدأ؟

حول تجاربنا في التغلُّب على القلق: نشارك الأطفال تجربة أثارت لدينا شعورًا بالقلق، مثل تجربة أوّل يوم عمل لنا، ونتحدّث عن كيفيّة تغلُّبنا على ذاك الشعور. ثمّ نسألهم عن حدث شعروا فيه بالتوتّر والقلق، وكيف استطاعوا أن يتغلّبوا على هذا الشعور.

حول الأصدقاء في الروضة: في الصفحة الأخيرة من الكتاب، نرى أطفالًا مختلفين يلعبون في ساحة الروضة. نتمعّن في الأطفال، نَصِفهم، ونسأل: ماذا يفعلون وكيف يشعرون في الروضة؟ ماذا نشعر تِجاههم، وماذا نفكّر عنهم؟ نتحدّث مع الأطفال عن النشاطات التي يحبّونها في الروضة.

حول الشجاعة: شجّعت لينة الحذاء وساندته بالتغلّب على التوتّر والقلق من خلال تذكيره بأحداث كان شجاعًا فيها. ننظر برفقة الأطفال في الصفحتين 24 و25 من الكتاب، ونتحدّث عن تلك الأحداث، نَصِفُ كلّ حدث والشعور المرافِق له، نتحاور مع الأطفال حول معنى كلمة “شجاع”، وعن أحداث استطاعوا التغلّب فيها على توتّرهم ومخاوفهم، وكانوا شجعانًا أيضًا.

نُبدع

صندوق الأمان: نحضّر مع الطفل صندوقًا خاصًّا، نزيّنه، ونطلب من الأهل اختيار أغراض عائليّة تُشعِر الطفل بالأمان. نضع الصندوق في الروضة، ونعطيه للطفل عند شعوره بالاشتياق للبيت، وعند مواجهته بعض التوتّر والقلق.

لوح العائلة: نطلب من الأطفال إحضار صورة عائليّة تُعلَّق على لوح العائلة في الصفّ، في مكان متاح للطفل، وذلك لتهدئته ومساندته على الشعور بالأمان والتأقلم.

خيمة الاسترخاء: نفتتح خيمة أو ركنًا نجهّزه بالوسائد والفِراش والدمى، ونوجّه الأطفال إلى الركن في حالة شعورهم بالتوتّر أو الحزن واحتضان الدمية.

نُحاكي

نمثّل مع الطفل ما يمْكنه فعله حين يشعر بالقلق والتوتّر في الروضة (على سبيل المثال: أن يتوجّه للمعلّمة ويشاركها شعوره؛ أن يأخذ صندوق الأمان الخاصّ به…).

ننفّذ

نمثّل سيناريوهات من عالم الروضة: الروضة غنيّة بالتجارب والتفاعلات الاجتماعيّة كالانضمام إلى مجموعة الأطفال أثناء اللعب ومحاولة بناء صداقات، حلّ الصراعات، والتعبير عن المشاعر المختلفة وضبطها أيضًا. التمرّس في تمثيل تلك السيناريوهات ومساندة الطفل والحِوار حولها من شأنه أن يسهم في تكيُّفه وتحسين قدرته على بناء علاقات اجتماعيّة.

نشاط مع الأهل

- نلعب لعبة “لو كنت”. نتبادل الأدوار في التّفكير بحيوانٍ يتمكّن من القيام بأمورٍ نحبّها، مثل: لو كنت قردًا، لقفزت بين الأشجار طول النّهار!

- نتحادث مع طفلنا حول الأمور التي يقدر أن يقوم بها لصغر جسمه، ولا نقدر عليها نحن الكبار (مثل الزّحف تحت السّرير لإخراج غرض ضائعٍ، أو الدّخول في أماكن ضيّقة…)

- نتخيّل أنّنا نملة، كيف سيبدو العالم لنا؟ قد نتبادل الأدوار في إتمام جمل، مثل: لو كنت نملة لكان صحن الماء بحرًا/الطّابة جبلًا/ عطسة بابا عاصفة! يمكن أن نجمع هذه الجمل في كتابٍ يرسمه طفلنا، ويشاركه مع أصدقائه.

- نبحث مع طفلنا عن حقائق مثيرة حول النّمل، مثل: النّملة أقوى مخلوق على الأرض نسبةً إلى حجمها، أو: في بيت النّمل ملكةٌ، وعاملاتٌ، وجنديّات، وغيرها.

- في كلّ رسمة تختبئ النّملة. هل يستطيع طفلنا أن يجدها؟

نتحادث حول الغلاف، العنوان ونسأل الأطفال خلال القراءة

قبل القراءة الأولى: ندعو الأطفال إلى التمعّن في غلاف الكتاب، نقرأ العنوان ونسألهم: عن ماذا يتحدّث الكتاب، حسب الغلاف؟

خلال القراءة الأولى: نقرأ الكتاب في المرّة الأولى حتى صفحه 10، ونطلب من الأطفال أن يخمّنوا: من برأيهم يتحدّث في النصّ؟ من يتمنّى كلّ هذه الأمنيات، وما هو شعوره؟

بعد القراءة الأولى: نتحاور مع الأطفال حول المشاهد المختلفة للحيوانات التي تقع في ضائقة وتستطيع الخروج منها. ندعو الأطفال لوصف المشاهد، ونتحدّث عن المشكلة التي واجهت كلّ حيوان وعن مشاعره، ونقترح حلولًا أخرى للخروج من المأزق.

لماذا تتمنّى النّملة؟ تتمنّى النملة لو كانت حيوانًا أو طائرًا آخر. نسأل الأطفال لماذا برأيكم تمنّت النملة ذلك؟

ما الذي غيّر النّملة؟ نتحاور مع الأطفال حول الحدث الذي غيّر رغبة النملة وتفكيرها.

ما هي قدرات النّملة؟ ما هي قدرات الأطفال؟ نتحدّث مع الأطفال حول قدرات النملة، فرغم كونها حشرة صغيرة، إلّا أنّ لديها قدرات عديدة، فما هي؟ ثمّ نتحدّث عن الأطفال وقدراتهم المتغيّرة وأنّه على الرغم من كونهم صغارًا فهم قادرون. نطلب من الأطفال أن يتحدّثوا عن الأمور التي يستطيعون القيام بها. وعن الأمور التي لم يستطيعوا القيام بها في السّابق ولكنّهم الآن قادرين على ذلك، وعن الأمور التي لا يستطيعون القيام بها ولكنّهم سيقدرون مستقبلًا.

نشاط مع الأهل

- من المفضّل أن نقرأ الكتاب لوحدنا قبل قراءته مع طفلنا. نتحادث مع طفلنا حول الهديّة: ما هي الهديّة؟ متى نتلقّاها عادةً؟ ما هي الهديّة المفضّلة لديه؟ ماذا يشعر حين يتلقّى هديّة؟

- نتوقّف عند الصّفحة الأولى، ونوضّح لطفلنا أنّ الهدايا الّتي تلّقتها رفيف مختلفة عن الهدايا الّتي يعرفها. بماذا تختلف؟ نعدّد معًا الهدايا بعد قراءة القصّة.

- أيّ أمورٍ تُشعرنا بالفرح في العائلة، في الرّوضة، في الحيّ، وفي الطّبيعة؟ قد يرغب طفلنا برسم أحدها.

- نتأمّل معًا اللّوحة في الصّفحتين 10 و 11: ممّ يتكوّن فطور رفيف؟ بماذا يشبه فطورنا؟

- أفرحت الهدايا رفيف. كيف يظهر فرحها في كلّ رسمة؟ ماذا نفعل نحن حين نفرح؟

- نفكّر في هديّة مجّانيّة نرغب في أن نهديها لشخصٍ نحبّه. قد تكون رسمةً أبدعناها، أو وردة قطفناها من حديقتنا.

- تتميّز رسومات الكتاب بأسلوب الكولاج. يمكننا أن نقصّ مع طفلنا ورقًا ملوّنًا بأشكالٍ مختلفة، ونترك لخيالنا أن يشكّل رسمةً من قصاصات الورق المُلصقة على لوحة كرتون.

- قراءةً ممتعة وهدايا رائعة!

نتحادث

- عن معنى الهدّية: ما هي الهديّة، ولمن نعطيها عادة، ولماذا؟ نتحادث عن أنواع الهدايا الّتي نحبّها. نوضّح معنى “مجّانيّة” ونعطي أمثلة عليها من خبرات الأطفال ( القبلة، الوردة…)

- نعيد قراءة كتب سابقة من مكتبة الفانوس تتناول موضوع الهديّة، مثل: هديّة لماما، أجمل هديّة.

- نتحادث عن أمور في عائلتنا ومع أصحابنا في الرّوضة تُشعرنا بالفرح. كيف يعبّر كلّ منّا عن فرحه؟

- أيّ من الهدايا الّتي تلقّتها رفيف أحببناها؟

نستكشف

- كيف تنمو النّبتة؟ وما الذي يساعدها على النّمو؟ يُمكن أن يزرع الأطفال شتلات ورد في أصصٍ، ويراقبوا ويسجّلوا مراحل نموّها.

- بعض الهدايا حسّيّة، يمكن أن نصنّفها مع الأطفال وفق الحواس: الوردة الجوريّة نشمّها، وحكايات ماما وأصوات بائع غزل البنات نسمعها، ورائحة شال الجدّة نشمّها، والفراشات نراها، وفطور رفيف نتذوّقه. نفكّر بأشياء أخرى نستوعبها بحواسنا وتُشعرنا بالفرح.

نُثري لغتنا

- يبدأ كلّ نصّ عن هديّة بكلمة (اسم) تخبّر عنه المؤلّفة: فالفراشات تطير، والطّيور تزقزق، والدّوريّ جائع…إلخ. يمكن أن نلعب مع الأطفال لعبة لغويّة لكشفهم على الجمل الخبريّة ولتوسيع خيالهم. نختار أسماء ونطلب منهم أن يخبّروا عنها، مثل: القطّة….

- نتأمّل طاولة فطور رفيف في الصّفحة 11. ماذا يوجد عليها؟ وماذا نحب أن نأكل نحن في فطورنا؟

نُبدع

- يٌمكن أن نبني مطعمًا صغيرًا لإطعام الطّيور في ساحة الرّوضة. تجدين في هذا الرّابط اقتراحات لبناء المطعم.

- نشجّع الأطفال على التّفكير بشخصٍ يحبّون أن يهدوه هديّة بسيطة قد تكون من صنع أيديهم. نتحادث عن هؤلاء الأشخاص، ونوفّر للأطفال عدّة إمكانيّات لصنع هديّة، مثل: رسمة يزيّنونها بإطار، أو وردة يحيطونها بشريطٍ، وغيرها.

- استخدمت الرّسّامة تقنية الكولاج في إعداد الرّسومات. تجدين في هذا الرّابط فيلمًا إرشاديًا قصيرًا لتشكيل لوحة بسيطة مع الأطفال باستعمال هذه التّقنيّة.

نشاط مع الأهل

- نتحادث مع طفلنا حول ما نُعطيه لبعضنا في العائلة، كأن نُشارك أغراضًا أو ألعابًا نحبّها، أو نعدّ طعامًا مفضّلًا في العائلة. نتحادث أيضًا عن العطاء غير المادّيّ، كأن نُصغي وندعم، ونخصّص من وقتنا وجهدنا للاهتمام ببعضنا.

- يدعو أديكا أصدقاءه إلى تناول الفطائر في بيته. من نحبّ أن ندعو نحن إلى بيتنا؟

- نتأمّل معًا رسومات الكتاب. ما الّذي يدلّنا في الرّسومات وفي النّصّ على أنّ القصّة إفريقيّة؟

- زيارة سوق شعبيّ في بلدتنا قد تكون خبرة حسّيّة واجتماعيّة مثيرة لجميع الأطفال؛ فالسّوق حافلٌ بمنظر البضاعة المتنوّعة، وبالرّوائح، وبالمذاقات، وفيه يختبر الطّفل عمليات التّفاوض والبيع والشّراء والدّعاية. ماذا يحبّ طفلنا في السّوق، وكيف نتحضّر لزيارته؟

- نقرأ مع طفلنا النّصوص عن حياة الأطفال في قرية أديكا. بماذا تتشابه وتختلف حياتهم ومدارسهم عن حياتنا ومدارسنا؟

- “هودي” تعني مرحبًا باللّغة السّواحليّة. كيف نقول مرحبًا بلغاتٍ أخرى مثل الإنكليزيّة، الفرنسيّة، الإسبانيّة والعبريّة؟

- قد نرغب بأن نزور مع طفلنا رفوف مكتبتنا البيتيّة ونبحث عن قصصٍ عن أولادٍ من شعوب أخرى نقرأها معًا. هذه مناسبة لزيارة المكتبة العامّة في بلدتنا والبحث في رفوفها أيضًا.

- هل يحبّ طفلنا صنع الفطائر المحلّاة معنا؟ هذه وصفة سهلة التّحضير وسريعة! المقادير: بيضتان 1 1/2 كأس حليب ملعقتان كبيرتان من السّكّر ملعقة كبيرة من مسحوق الخبز 1 1/2 كأس طحين 1/2 ملعقة صغيرة من سائل الفانيليا 4-5 ملاعق كبيرة زبدة مائعة نخلط البيض أوّلًا مع الفانيليا، ثمّ نضيف السّكر والزّبدة والحليب، ثمّ الطّحين مخلوطًا بمسحوق الخبز. نصبّ قليلًا من الخليط في مقلاة دائريّة مدهونة بالزّبدة لنحصل على أقراص فطائر شهيّة، يمكن أن نتناولها مع العسل أو المربّى أو مدهون الشوكلاطة! صحّة وعافية

أفكار لدمج الكتاب في الصّفّ

- قبل قراءة القصّة معًا، ادعي التّلاميذ إلى تأمّل الغلاف: أين تقع أحداث القصّة؟ ما الّذي يدلّنا على ذلك؟ عمّا يمكن أن تحكي القصّة؟ ماذا يمكن أن تقول كلّ من الشّخصيات الظّاهرة على الغلاف؟ يمكن أن تطلبي من التّلاميذ أن يصيغوا هم أسئلة حول رسمة الغلاف. بعدها، يمكن أن يتوزّع التّلاميذ إلى مجموعات من ستّة، ويؤلّفوا حوارًا متخيّلًا بين الشّخصيّات.

- يمكن أن تقرئي القصّة في المرّة الأولى دون أن تفسّري كلماتٍ جديدة. في القراءة الثّانية أطلبي من التّلاميذ أن يرفعوا أيديهم إذا سمعوا كلمة لم يفهموها (مثل: انتعلت، حفنات…) سجّلي هذه الكلمات لتقومي مع التّلاميذ باستكشافها بعد قراءة القصّة وبتأليف قاموس معانٍ صغير.

- يسبق أديكا أمّه دائمًا بخطوة أو خطوتين، ماذا يعني ذلك؟

- من نحبّ أن ندعو إلى بيوتنا؟ ماذا نفعل حتّى نُحسن استضافتهم؟ تحادثي مع التّلاميذ حول عادات الاستضافة في عائلاتهم.

- يتشارك أديكا وأمّه القليل ممّا يملكان من الطّعام ليُظهرا المحبّة لأصدقائهما. يمكن أن تتحادثي مع التّلاميذ حول طرق التّعبير غير المادّيّ عن الحبّ والصّداقة.

- ادعي التّلاميذ إلى تأمّل رسومات الكتاب: ماذا تخبّرنا عن طبيعة كينيا، وعن نباتاتها، وحيواناتها، وسكّانها؟ تساعدك الموادّ في نهاية الكتاب في توسيع معارف التّلاميذ في هذا الموضوع.

- في الصّفحتين 34-35 وصفٌ لحياة الأولاد في القرية، وفي المدرسة، وما بعد المدرسة. هذه فرصة لأن تبادري إلى نشاطٍ في العائلة بين التّلاميذ وأهلهم لإعداد كتيّب صغير، أو مجموعة بطاقاتٍ يصف فيها التّلميذ حياته في بلدته، ومدرسته، وما يقوم به من نشاطٍ بعد المدرسة. قد ترغبين بالتّواصل مع معلّمةٍ في منطقة أخرى من البلاد ليتبادل تلاميذ الصّفّين بطاقاتهم، ويتعرّفوا على بعضهم البعض.

- تشيع بين الأولاد في كينيا لعبة المنقلة، وكرة القدم والتّسابق. من الجميل أن تقومي مع التّلاميذ ببحث صغير حول ألعاب الأولاد الشّعبيّة في تراثنا، والّتي للأسف تكاد تندثر. هذه مناسبة لإشراك الأهل في استذكار هذه الألعاب، وربّما تنظيم يوم لعبٍ مع الأهل في ساحة المدرسة. نقترح عليك الاطّلاع على بعض الألعاب في هذين الفيلمين في موقع بستانت: “ألعاب الحارة-1(https://bit.ly/2PcNJHN)” و”ألعاب الحارة- 2 (https://bit.ly/2V1kwF8)”، وعلى وصف هذه الألعاب في مقالتَيْ: من ألعاب الأطفال الشّعبيّة-1 (https://bit.ly/2KEp8Ny)، ومن ألعاب الأطفال الشّعبيّة-2 (https://bit.ly/2ImHNv4).

- السّواحليّة خليط من لغة البانتو الإفريقيّة واللّغة العربيّة. تجدين في ص 37 بعض الكلمات المشتركة بين اللّغتين. قد يكون مثيرًا للتّلاميذ أن يبحثوا عن كلماتٍ أخرى متشابهة.

- ما هي عبارات التّحيّة المختلفة الّتي نستخدمها في ثقافتنا؟ هل نعرف عبارات وطرق تحيّة في ثقافاتٍ أخرى؟ سيتمتّع التّلاميذ بإجراء هذا البحث، وربّما تمثيل طرق التّحيّة المختلفة.

- تنتشر في بلداتنا الأسواق الشّعبيّة، ومن المثير ترتيب زيارة صفيّة لأحدها، والحوار مع التّلاميذ في أعقابها. بماذا يختلف السّوق الشّعبي عن المجمّع التّجاري؟ قد يرغب التّلاميذ بتنظيم سوقٍ كهذا في ساحة المدرسة، يختبرون فيه مهارات المُساومة، والبيع والشّراء.

- من الجميل أن تبني مع التّلاميذ زاوية في الصّفّ لكتب من ثقافاتٍ مختلفة، يمكن أن يستعيرها التّلاميذ أو أن تقرأوها معًا في الصّفّ.

- يتزامن توزيع الكتاب مع حلول شهر رمضان المبارك حين تشيع صناعة الحلويات العربيّة التّراثيّة اللّذيذة، ومنها القطايف. يمكن أن تبادري إلى ورشة مع الأهل والتّلاميذ لصناعة القطايف والفطائر المحلّاة المختلفة. سيكون رائعًا إذا جمعت الوصفات المختلفة من الأهل في كتابٍ بسيطٍ يحمله كلّ تلميذ إلى بيته.

نشاط مع الأهل

- نستعيد مع طفلنا ما غيّر لون حذاء القط ظريف كلّ مرّة: فالتوت حوّله إلى أحمر، والقراصيا إلى أزرق، وغيرهما. نقترح عليه ألوانًا أخرى، مثل البرتقاليّ، والأسود ونشجّعه على التّفكير بما يمكن أن يحوّل الحذاء إلى هذا اللّون.

- نشجّع طفلنا على التّفكير بأكوام أخرى يدوس عليها ظريف في طريقه. بأيّ ألوانٍ سينصبغ حذاؤه؟

- هذه مناسبة لأن نزور معًا دُرج أو خزانة الأحذية في بيتنا، وتفحّص أحذيتنا: أيّ منها مغبّر، ممزّق، مبقّع، مخدوش. تُرًى، على ماذا دُسنا في طريقنا؟

- بالرّغم من اعتزاز ظريف بحذائه الأبيض الجديد، لكنّه يرى الجميل في كلّ لونٍ ينصبغ به حذاؤه. نحاول أن نستذكر مع طفلنا حوادث شبيهة بأغراضٍ شخصيّة لنا: ربّما ثوبٌ تمزّق واستعملناه لغرضٍ آخر، أو قطعة أثاث تلِفت واخترعنا استعمالًا جديدًا لها؟

- ورشة صبغ أقمشة! قد يتمتّع طفلكم باختبار صبغ القماش بألوان مختلفة. يمكن لهذا الغرض استخدام مواد طبيعيّة مختلفة، مثل منقوع الشّمندر، أو مسحوق الكركم المغلي بالماء، وغيرها.

أفكار لدمج الكتاب في الصّفّ

- يمكن أن تتتبّعي مع الأطفال مشوار ظريف، وأكوام الموادّ الّتي داس عليها وصبغت حذاءه. شجّعيهم على التّفكير بموادّ أخرى قد يدوس عليها ظريف، والألوان الّتي يمكن أن ينصبغ بها حذاؤه.

- ليس كلّ أطفال الرّابعة كظريف. فبعضهم قد يحزن حين يتّسخ حذاؤه الجديد أو يتلف. اِدعي الأطفال إلى تخيّل ما يمكن أن يحسّه ظريف حين انصبغ حذاؤه. قد يساعدهم أن يستذكروا موقفًا شبيهًا مرّوا به، وما أحسّوا به وقتها.

- لنتخيّل أنّ حذاء ظريف قد انصبغ بلونٍ برتقاليّ، أو أسود، أو أصفر. على أيّ موادّ داس؟

- اِقترحي على الأطفال تغييرًا في الحبكة: ماذا لو لم ينظف حذاء ظريف؟ كيف سيشعر عندها؟

- “عرض أحذيتنا الملوّنة” قد يكون نشاطًا ممتعًا يشارك به الأهل والأطفال. اطلبي من الأطفال أن يُحضروا أحذيةً قماشيّة قديمة، وبمساعدة الأهل يصبغونها بألوانٍ مختلفة. من الجميل أن يستخدموا موادّ طبيعيّة للصّبغ، مثل: منقوع الشّمندر، أو مغلي الكركم، أو مغلي البقدونس، وغيرها. يمكن الاستعاضة عن الأحذية بأقمشة بيضاء يختبر الأطفال صبغها.

- نشاطٌ ممتع آخر يصلح للأيام الدّافئة هو أن يدوس الأطفال بأرجلهم الحافية على أكوام دهان أصابع، ويطبعون كفّات أرجلهم على أوراق كبيرة.

- تجدين في صفحة الفانوس اللّغوي (أنظري “روابط نوصي بها” في صفحة الكتاب) اقتراحاتٍ لأنشطة لغويّة حول الكتاب.

الفانوس اللّغويّ

ماذا في الكتاب؟

في نظرة:

- التصميم يُتيح مجالًا لتنمية المهارات التنويريّة، مثل : فقاعات التفكير، علامات التعجّب، وهي فرصة لحواراتٍ لغويّةٍ وعاطفيّة وذهنيّة ممتعة.

في قراءة:

- النصّ غنيٌّ بعلاقات السّبب والنتيجة (مثل: داس على كومة توت، فصار لونه أحمر).

- علامات التعجّب والاستفهام تفتح إمكانيّاتٍ لقراءاتٍ بنبراتٍ متعدّدةٍ ملائمةٍ لتنمية مهارات الوعي الصّوتيّ.

- في النصّ أفعالٌ وأوصافٌ شعوريّة وحسيّة من المحكيّة والمعياريّة، وهي توفّر فرَصًا للتجسير بين الصيغتَين. (مكيّف- بيجنّن- عظيم…).

نقترح:

- إتاحة حواراتٍ وأنشطةٍ تُثري القاموسَ الشعوريّ والعاطفيّ للطفل.

- إثراء قاموس الوصف والمقارنة والشّرط وتنمية مهارات التداوليّة.

- تطوير أنشطةٍ وألعابٍ للتعرّف على صيَغ الاستفهام والتعجّب (شفهيًّا).

قبل الانطلاق: لنتذكّر ما ينصّ عليه منهج التربية اللغويّة

جيل 3-4 سنوات

- يتمكّن الأطفال من استعمال الأسماء والأفعال والصّفات والضّمائر بصيغتها الصّحيحة حسب اللغة المحكيّة، ويستعملون المبانيَ الصّرفيّة الملائمة. يردّدون أجزاءً من قصّةٍ، ويعبّرون عن مشاعرَ ومواقف.

جيل 4-5 سنوات

- يتمكّنون من استعمال أوزانٍ مختلفةٍ في صيغتها المحكيّة والمعياريّة، يتعرّفون على الكلمات الوظيفيّة ويستعملونها بالطريقة الصحيحة، ومنها كلمات الرّبط التي تدلّ على السّبب (عَشان، لأنّ، بسبب…). يميّزون الانفعالاتِ المختلفةَ، ويتحدّثون عن تجاربَ عاشوها.

تعالَوا نتحدّث:

- نتحدّث حولَ القصّة وحبكتها، وتسلسل الأحداث. نهتمّ بالعلاقة السببيّة بين الأحداث.

- نفكّر بأشياء أخرى يسقط فيها القطّ. ماذا كان سيحدث؟ بأيّ لونٍ يصطبغ؟ ولماذا؟

- أيّة أنواعٍ من الأحذية ينصبغ لونها؟ فرصةٌ للحديث عن أنواع الموادّ المصنوعة منها الأحذية، وتصنيفها حسب أوصافٍ ومعايير.

- نتحاوَر حول شعور القطّ في كلّ مرّة؟ لو كنتَ مكان القطّ بماذا كنتَ ستشعر؟ نبحث عن حلولٍ كان يمكن أن تخفّفَ من شعورٍ سلبيّ.

- نتعرّف إلى فقاعات الأفكار، نرسمها، ويتحدّث كلٌّ منّا عن كلمةٍ تخطر بباله، وتكتبها المربية. قد نبحث أيضًا عن طرقٍ أخرى للتعبير عن الأفكار، مثل شمس التداعيات.

- نختار مفردةً مثل “عظيم” ونبحث عن أوصافٍ مشابهة. لمَن نقولها؟ يبحث كلّ طفلٍ عن زميلٍ يصِف له سلوكَه بها.

حفل الكلمات:

أسماء الألوان (أبيض، أزرق، بنيّ).. أسماء الكَومات (توت، قراصيا، وَحل)، ظريف، مُنحدَر، يسير، داسَ، استمرّ، كَومة، “بِجنّن”، انصبَغَ، عظيم، مَبلول…

- نطوّر أنشطةً حركيّةً مع الأفعال الحركيّة، نجسّدها، ونضيف صوَر الأطفال مع بطاقة الكلمة الملائمة إلى ركن “حفل الكلمات”. (داسَ، سارَ)، نقترح أفعالًا حركيّةً أخرى.

- نطوّر أنشطةً حول المشاعر وطرق التعبير عنها. نلائم بين الكلماتِ الشعوريّة وبين سلوكيّاتٍ تعبّر عنها. ماذا تفعل حين تشعر بشيء ما؟ هي فرصةٌ أيضًا للتذكير بقصّة “ماذا أفعل حين أغضب”.

- نُضيف اقتراحاتِ الأطفال للتّعبير عن المشاعر المذكورة : مثلًا كيف يمكن أن يعبّر القطّ عن أنه “مكيّف”؟ نقترح إمكانيّاتٍ ونمثّلها ونضيفها إلى ركن الكلمات، من المحكيّة والمعياريّة.

الوعي الصّرفيّ والصّوتيّ:

- ماذا لو كانت القطّة ظريفة هي الشخصية؟ نحكي القصّة بصيغة المؤنّث. نختار رمزين: (قطةً وقطًّا)، ونتحدّث مع كلّ مؤشّر بالصيغة الملائمة.

- نقطّع الكلمات بالمذكر والمؤنث ونقارن بين عدد المقاطع (قطّ- قطّة، مبسوط- مبسوطة، أبيض- بيضاء إلخ).

- نتعرّف إلى الحروف التي تكرّرَت (القاف مثلًا)، ونبحث عن كلماتٍ تبدأ بصوتها/ تنتهي بالصوت…

- نلعب مع إشارات الاستفهام والتعجّب المتواجدة في النصّ، نقرأ كلماتٍ مع كلّ إشارةٍ ونلاحظ اختلافَ النبرات والتعابير.

الكفايات اللغويّة:

- نتحدّث عن العلاقة السببيّة: لماذا انصبغَ الحذاء؟ لماذا ظلّ القطّ سعيدًا، ماذا يمكن أن يجعلنا سعداء، نتحدّث عن أمورٍ تُسعدنا. نختار كلماتٍ بالمحكيّة ونجد لها مرادفاتٍ من اللغة المعيارية : مثلاً كيف نقول مكيّف؟ بيجنن؟ نبحث عن مرادفاتٍ ونكتبها معًا. نلعب مع قوالب سببيّة وشرطيّة (أنا بكون مكيّف لمّا/ إذا صار كذا بكيّف ).

- نلعب ألعابًا في القفز بين المحكية والمعيارية. (يمكن أن نسمّيَ المعياريّة لغة الكتاب)، نختار مساحاتٍ ونلوّنها، ونخصّص لونًا للمحكية وآخر للمعيارية. حين نسمع مفردةً نقفز إلى مساحة اللون الذي يلائمها. قد نخصّص أيضًا مساحةً للكلمات الملائمة للصيغتَين.

ماذا أيضًا:

- نحضّر صوَرًا تعبّر عن حركات، مع وجود الكلمات التي تعبّر عنها ونضيفها إلى مركز الرّياضة.

- نبحث عن قصصٍ أخرى في مكتبتنا تتحدّث عن الحيوانات، نرتّبها معًا في رفٍّ خاصّ، ونقارن بينها.

- نجمع أحذيتنا، وأحذيةً من أبناء العائلة والزّملاء، نقيس ونقارنُ بين المقاساتِ. نتعرّف إلى أنواع الموادّ المصنوعة منها الأحذية وخواصّها، نقارن بينها، ونُجري تجاربَ علميّةً مع الموادّ، نقيم يومًا للأحذية في الرّوضة: نعرض صوَرًا ورسوماتٍ، نلعب ونمشي بأحذيةٍ مختلفة، نمشي ونقفزُ حفاةً ( نحضّر المكان والبيئة ونختار الألعابَ الملائمة).

عملًا ممتعًا..

أنوار الأنوار- مرشدة قطريّة ومركّزة التربية اللغويّة في رياض الأطفال العربيّة.

نشاط مع الأهل

- في نهاية القصّة تعود الابتسامة إلى وجه أمير. نتخيّل أنّ القصّة تستمرّ، وأنّ ابتسامته تتّسع وتتحوّل إلى ضحكة عالية. ماذا يمكن أن يضحكه؟

- ماذا يفرحنا؟ وماذا يفرح طفلنا؟ يمكن أن نعدّ مع الطفل بطاقات صغيرة عليها رسمة ابتسامة صغيرة، وأخرى عليها ابتسامة عريضة. نرسم على كلّ بطاقة ما يفرحنا قليلاً وما يجعلنا نضحك. يمكننا أن نجمع البطاقات معًا، ونضيف إليها أخرى تحمل رسومات وجوهٍ حزينة، وغاضبة، ومندهشة. قد نرغب في جمعها في كتاب جميل قد يكون عنوانه ” هكذا أشعر”.

- نخرج معًا إلى الطّبيعة لنلعب ونستكشف ونتمتّع، ربّما في تسلّق تلّة صغيرة، أو إعداد عصًا من الأغصان المتساقطة تعيننا على المشي، أو القفز بين أوراق الشجر اليابسة والاستماع إلى خشخشتها.

- “حينها فهم أمير أنّ ابتسامته تعلو وجهه عندما يكون سعيدًا.” كيف نعبّر عن فرحنا بطرقٍ أخرى؟ نلعب لعبة “مرآة الفرح”: نقف متقابلين مع طفلنا ونقوم بحركة في الوجه أو الجسم تعبّر عن الفرح، وعلى الطفل أن يقلّدها، وبالعكس.

- تعود ابتسامة أمير رويدًا رويدًا إلى فمه، كذلك يرتفع ذيله تعبيرًا عن فرحه. نراقب كيف تعبّر حيواناتٍ أخرى في محيطنا المنزليّ عن سعادتها.

- هيّا نُضحِك أهل البيت! نجلس جميعُنا في دائرة، وعلى المشترك الأول أن يقول”ها” بطريقة جدّية، يليه الثاني بقوله: “ها ها”، وهكذا. على المشترك الذي يضحك أوّلاً أن يبتكر طريقة لإضحاك المشاركين.

- كتب المؤلّفة والرّسامة، كاثرين رينِر” مليئة برسومات الحيوانات التي تحبّها كثيرًا. من المثير أن نرى كيف يبدو أمير حين نرسمه وقد فقد ابتسامته، ثمّ حين وجدها ثانيةً.

أفكار لدمج الكتاب في الصّفّ

- قبل القراءة الأولى، ندعو الأطفال إلى تأمّل الغلاف ونسائلهم عن عناصر القصّة برأيهم: عمّن تحكي القصّة؟ ماذا تخبّرنا رسمة الغلاف عن شعور النّمر؟ نلفت نظر الأطفال إلى اختلاف حجم كلمتَيْ “ابتسامة” و”أمير”. على ماذا يدلّنا هذا الاختلاف؟

- بعد القراءة الأولى نتحدّث مع الأطفال حول اللّغة: ماذا سمعوا في النّص؟ نأتي ببعض الجمل على سبيل المثال: مطر، ماء من السّماء. هذا مدخل للحديث عن السّجع في اللغة.

- نتتبّع مع الأطفال رحلة أمير في البحث عن ابتسامته. أيّ أماكن أخرى ممكن أن يزورها؟ وماذا سيفعل هناك؟

- في النّهاية، وجد أمير ابتسامته مخبّأة في داخله. نتحادث مع الأطفال حول ما جعل ابتسامة أمير تخرج من مخبئها وترتسم على وجهه.

- نتتبّع مع الأطفال وجه أمير، وحركة جسمه، وجهة التفاف ذيله في كلّ صفحة. ماذا تقول لنا كلّها عن شعوره؟ نتحدّث عن تعابير جسدنا حين نحزن، أو نفرح، أو نغضب ونقوم بتمثيلها.

- العديد من الأطفال يعتنون بحيوانات منزليّة كالقطّة والكلب. نتحدّث مع الأطفال حول ملاحظاتهم لتعبير هذه الحيوانات عن الفرح، أو الخوف أو الحزن. يمكن أن نشجّع الأطفال على مراقبة الحيوانات في محيطهم القريب وتدوين مشاهداتهم.

- نشجّع الأطفال على المشاركة بأمور صغيرة تفرحهم في البستان. يمكن أن نكتبها على بطاقاتٍ يرسمها الأطفال، ونعلّقها على الحائط. يمكن أن نُشرك الأهل بهذا النّشاط، فيؤلّف الطّفل مع أهله كتابًا صغيرًا بعنوان: “ابتسامة عائلتنا”، يسجّل فيه كل فردٍ أمرًا ما يثير فرحه.

- الضّحك هامّ لصحّتنا النفسيّة والجسديّة، وهناك ألعاب عديدة يمكن أن تبادري إليها مع الأطفال حول هذا الموضوع. نشاركك في هذا الرّابط خبرة المربّية زادة بدارنة التي عملت على مشروع “الضّحك” مع أطفال بستانها في قرية الكمّانة.

- الكتاب مليء بالأفعال التي تدلّ على الحركة، مثل مشى، وصعد، وتسلّق، ونطّ، وقفز وغيرها. من المثري للغة الطّفل أن تقومي بتسجيلها ثم تصنيفها مع الأطفال إلى مجموعات وفق معناها. يذوّت الأطفال معاني الأفعال إذا جسّدوها بحركة أجسادهم.

- حظي هذا الكتاب بعدّة جوائز عالميّة، من بينها جائزة Booktrust Best New Illustrator Award لعام 2006. يمكنك تصفّح موفع الكاتبة/الرّسامة كاثرين رينر والقراءة عن أسلوبها في الرّسم.

- رسومات الكتاب الخاصّة واستخدام خلفيات الألوان المختلفة، توفّر فرصةً للحديث مع الأطفال حول علاقة الرسومات بالنّص. يمكننا مثلاً أن نسائل الأطفال حول الشّعور الذي ينتابهم حين يتأملون الصفحات ذات الخلفيات الملوّنة المختلفة: الزرقاء أو الصّفراء أو الخضراء؟ كيف يدلّنا لون الخلفية على مزاج أمير الباحث عن ابتسامته.

- تستخدم الكاتبة تقنيات خاصّة في الحبر الأسود لرسم خطوط جسم أمير. من الممتع أن يحاول الأطفال استخدام تقنيّة مشابهة ( بالحبر أو بالفرشاة الرفيعة المغموسة بلون أسود) لتخطيط جسم أمير.

نشاط مع الأهل

- قد نبدأ بالحديث مع الطّفل حول الأمور التي يحبّ أن يقوم بها لوحده، وتلك التي يحبّ أن يتشارك بها مع أصدقائه.

- نتحادث مع طفلنا حول أصدقائه: مَنْ هم؟ وماذا يحبّ أن يفعل مع كلّ واحدٍ منهم؟ قد نرغب بأن نشارك الطفل الحديث عن أصدقائنا نحن، وعن الصّفات التي نحبّها فيهم.

- نفكّر معًا لماذا اختار التّمساح الزرافة. هل بين أصدقائنا “زرافاتٌ” تختلف عنّا كثيرًا؟ لماذا نحبّها؟

- لو كنّا مكان التّمساح، أيّ أمور أخرى قد نقوم بها للفت نظر الزرافة؟

- نتأمّل معًا الرّسمة الأخيرة في الكتاب، ونتخيّل ما يقوله التمساح والزّرافة لبعضهما.

- التّمساح- الزّرافة، زوج أصدقاء طريف. نفكّر بأزواجٍ أخرى مشابهة تدعونا قصصها إلى الابتسام، مثل الفيل والنّملة. ما قصصها؟

- نحضّر المقصّات والصّور ونبدأ بإعداد “ألبوم أصدقائنا”. نقصّ صورهم ونلصقها في كتاب، ونرسم ونكتب ما نحبّ أن نقوم به معهم. قد نرغب بإعداد ألبوم لكلّ صديق، نهديه إيّاه في عيد ميلاده!

تنشأ علاقات الصّداقة بين الطّفل والآخرين مع تطوّره الاجتماعي؛ فالطفل حتى بداية سنته الثالثة يلعب في أغلب الأوقات بمفرده، وقد يراقب غيره من الأطفال دون مشاركتهم اللعب. في عمر الثالثة يزيد اهتمام الطّفل بأطفالٍ آخرين، ويتحوّل لعبه إلى “لعبٍ متوازٍ” شبه اجتماعيّ؛ بمعنى أنّه يلعب إلى جانب أطفال آخرين وقد يستخدم ذات الألعاب، لكنه قليل التّدخل فيهم والتّأثير على مجرى اللّعب.

مع تطوّر مهاراته الاجتماعيّة المختلفة، يصبح الطّفل أكثر مشاركةً مع الآخرين، وتظهر ميوله لبعض الأطفال الّذين يشاركونه اهتماماته، فتنشأ بوادر الصّداقة. من المهمّ الالتفات إلى أنّ معنى “الصّداقة” للأطفال يختلف عن معناها لنا نحن الكبار. ففي حين تعني الصّداقة لنا المشاركة، والتّفاهم، والعاطفة المتبادلة بين شخصين، وهي علاقة تنضج وتتطوّر مع الزّمن؛ يحمل الأطفال الصّغار مفهومًا “بدائيًّا” عن الصداقة. فالصّديق في نظرهم هو من يحبّهم، ويقضي معهم وقتًا طويلاً في اللّعب، وقد يشاركهم أغراضه الخاصّة. بمعنًى آخر، لصداقات الأطفال ترجماتٌ ملموسة وعمليّة، بخلاف الشعور بالثّقة والدعم الذي يميّز صداقات الكبار.

يختلف الأطفال- كما الكبار- في سرعة بناء الصّداقات مع أطفالٍ آخرين. يتعلّق الأمر بمستوى نضوج الطّفل العاطفي والاجتماعي، وبمدى مساندة المربّية والأهل للطّفل في بناء هذه الصّداقات. قد يختلف الأطفال عنّا- الكبار- في طرق بناء صداقاتهم، ومن الهامّ أن نكون حسّاسين لذلك، وأن نحترم طرقهم، ولا نفرض عليهم رؤيتنا؛ وفي ذات الوقت أن نوفّر فرصًا للقاءات ممتعة بين الأطفال تحفّز بناء الصّداقات، وندعمهم في اكتساب مهاراتٍ تسهّل بناء الصّداقات مثل مهارات التّعاون والحوار.

توفّر لك قصّة “التّمساح الصّغير يبحث عن صديق” مدخلاً ممتازًا للعمل على موضوع الصّداقة. نشاركك بعض الأفكار:

أفكار لدمج الكتاب في الصّفّ

- نتحادث مع الأطفال حول حالة التّمساح الوحيد. ماذا شعر التّمساح عندما كان وحيدًا بدون صديق؟ هل نشعر أحيانًا مثل التّمساح؟ ومتى؟

- في مجموعاتٍ صغيرة نتحادث مع الأطفال حول أصدقائهم: من هم، وماذا يحبّون أن يفعلوا مع أصدقائهم؟ نشجّع الأطفال على رسم أحد أصدقائهم وهم يقومون معه بنشاطٍ مفضّل.

- يحاول التمساح أن يدعوَ الزّرافة لمرافقته واللعب معه بطرقٍ مختلفة. أيّ طرق أخرى كان يمكن أن يستعين بها التّمساح ليلفت نظر صديقته؟

- نتأمل معًا الرسمة الأخيرة في الكتاب. إلى أين يذهب التمساح والزّرافة؟

- التّمساح والزّرافة مختلفان جدًا في حجمهما، ومع ذلك هما صديقان. نتحادث مع الأطفال حول اصدقاء لهم يختلفون عنهم: ربّما بالحجم، أو الشكل الخارجي، أو اللغة المحكيّة أو قوّة الجسم. لماذا يحبّون أن يكونوا معهم؟

- يهدي التمساح صديقته هدايا مختلفة: ابتسامة، وأغنيّة وعرضًا فنّيًا. نشجّع الأطفال على التّفكير وربّما ابتكارهديّة لصديقهم/لصديقتهم المفضّل/ة.

- في أفلام الصّور المتحرّكة وفي ثقافة الأطفال الشعبيّة العديد من الأزواج المتناقضة في صفاتها، مثل الفيل والنّملة. نشجّع الأطفال على جمع قصص طريفة حولها، وقد نجمعها في كتاب نكاتٍ يرسمه الأطفال.

- في الكتاب استخدام لعدّة تعابير لغويّة تستحقّ الوقوف عندها، مثل: “كان يتخيّل نفسه يحتضن العالم كلّه” أو “ملأ الدفء قلبيهما” أو “كأنّ في رقبتها عقدة”، أو ” جلس التمساح والزّرافة والنّجوم حول رأسيهما”. من الممتع والمُغني أن نسأل رأي الأطفال في معاني هذه التّعابير، وأن نساندهم في فهمها.

نشاط مع الأهل

- في القراءة الأولى مع الطّفل، من الممتع أن نؤدّي مع الطّفل الحركة التي يدلّ عليها كلّ فعل، فنميل، وننثني وندور. يساعد ذلك طفلنا الصّغير على فهم الفعل من خلال تجسيده.

- تستخدم الكاتبة أفعالاً مختلفة للدّلالة على الرّقص (أتمايل، أدور، أنثني) وتشبّه حركة جسم الطفّل بحركة عنصر من الطّبيعة، أو البيئة القريبة من الطّفل (الشّجرة، وستارة الحرير، والفراشة…) نشجّع طفلنا على تأمّل ما حوله، وإضافة تشبيهاتٍ أخرى.

- قد نرغب بالرّقص مع طفلنا أمام المرآة على أنغام أغنية يحبّها، ونكتشف معًا حركاتٍ جديدة نؤدّيها في جسمنا ونحن نرقص! أيّ أفعالٍ تصف هذه الحركات؟

- متى نرقص؟ ومع من نحبّ أن نرقص؟ هذه فرصة للتّحادث مع طفلنا حول المشاعر الّتي تدفعنا إلى الرّقص، وحول المناسبات الاجتماعيّة التي نرقص فيها.

- اختار الرّسّام أن يضمّن اللّوحة الأخيرة رسمة طفلة على كرسيّ عجلاتٍ ترقص. نتحادث حول طرق الرّقص المختلفة الّتي يؤدّيها النّاس من حولنا، كلّ وفق قدراته (مثل الجدّ المسنّ الّذي يستخدم عصاه في الرّقص.)

- ما رأيكم بورشة رقص تدعون إليها الإخوة الكبار والصّغار في العائلة، فيها تعرضون مواهبكم في الرّقص الشّرقي، والدّبكة، وأنواع رقصٍ أخرى قد تتعلّمونها من أولادكم؟

- طوّر هذه الاقتراحات فريق عمل في “مكتبة الفانوس” من وزارة التّربية والتّعليم، ومن مراكز بدايات، ومن صندوق غرنسبون.

أفكار لدمج الكتاب في الصّفّ

- تربط الكاتبة الرّقص بأفعالٍ مختلفة، مثل الطّيران، والميلان، والدّوران، والانحناء، والانثناء، والقفز، والتّلويح باليد وغيرها. أثناء قراءتك الكتاب مع الأطفال، من الممتع أن تقومي بحركة الأفعال المذكورة، وأن تشجّعي الأطفال على ذلك. يساعد ذلك الطّفل في الرّبط بين الفعل ومدلوله.

- يمكن أن تبادري إلى نشاط “نريد أن نرقص” بأن تُسمِعي الأطفال موسيقى، وتدْعيهِم إلى الرّقص. أيّ حركات جديدة في الجسم يمكن أن نبتكر أثناء الرّقص؟ اذكري للأطفال الأفعال الّتي تدلّ على هذه الحركات، مثل: نخبط أقدامنا بالأرض، نصفّق، وما شابه.

- تستخدم الكاتبة أسلوب التّشبيه في وصف حركات الجسم أثناء الرّقص (أميل مثل منديل وشالٍ طويل، طارا عن حبل غسيل). شجّعي الأطفال على التّفكير بتشبيهات أخرى. يساعد ذلك في تنمية خيال الطّفل، وإثراء تعابيره الوصفيّة.

- الرّقص تعبيرٌ عن الفرح. متى نرقص؟ وكيف نحبّ أن نرقص؟ قد يرغب الأطفال بالحديث عمّا يشعرون بأجسادهم وعمّا يفعلون حين يحسّون بالفرح.

- ينتهي الكتاب بجملة “كلّ العالم يرقص حولنا”. ادعي الأطفال إلى تأمّل الطّبيعة والكائنات الحيّة والأشياء من حولهم. هل يشعرون أنّها ترقص، وكيف؟

- تخبّرنا الرّسمة الأخيرة في الكتاب (حيث نرى الأطفال، والأمّ والطّفلة على كرسيّ عجلات) أنّ جميع النّاس يحبّون الرّقص، بغضّ النّظر عن أعمارهم وقدراتهم. كيف يرقص النّاس المختلفون الّذين نعيش معهم؟ ( مثل الجدّ الّذي يرقص بعكّازه، والجدّة الّتي تلوّح بطرف منديل رأسها، والطّفل الرّضيع الّذي يرقّصه الكبار، وغيرهم.)

- ما هي أنواع الرّقص الّتي نعرفها؟ قد ترغبين بتنظيم ورشة رقصٍ للأهل وللأطفال معًا يتعرّفون فيها على أنواع رقصٍ من ثقافاتٍ مختلفة.

قصة فوضوية جدا

قصة فوضوية جدا  عندما خفت من القرش

عندما خفت من القرش  أفضل يوم سيئ على الإطلاق

أفضل يوم سيئ على الإطلاق  لا شيء في الهديّة

لا شيء في الهديّة  دكان القبعات السحرية

دكان القبعات السحرية  القطّ ظريف ونظّارته السحريّة

القطّ ظريف ونظّارته السحريّة  شوكة ونستون

شوكة ونستون  الغراب والطاوُس

الغراب والطاوُس  حذاء لينة متوتّر

حذاء لينة متوتّر  لو كنت

لو كنت  هدايا صغيرة

هدايا صغيرة  فطائر ماما فانيا

فطائر ماما فانيا  القطّ ظريف – أحبّ أن أسير بحذاء أبيض

القطّ ظريف – أحبّ أن أسير بحذاء أبيض  ابتسامة أمير

ابتسامة أمير  التمساح الصغير يبحث عن صديق

التمساح الصغير يبحث عن صديق  أريد أن أرقص

أريد أن أرقص