حول الكتاب

الأهل الأعزّاء،

هل واجه طفلُكم يومًا خوفًا، بدا لكم مبالغا فيه؟

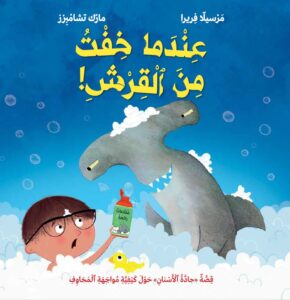

رأى لؤيّ قرشًا صغيرًا عند الشّاطئ، ومنذ تلك اللّحظة بدأت مخاوفه تكبر. أطلق العِنان لخياله الواسع، فصار يتخيّل القروش في كلّ مكان: في الحديقة، في البيت، وحتّى في الحمّام! لكن بمساعدة جدّه الحكيم، يتعلّم لؤيّ كيف يفهم مشاعره ويتقبّلها، ليتحرّر من خوفه ِوينطلق في مغامرات جديدة بثقة وشجاعة.

تمنحنا هذه القصّة فرصةً لنتحدّث مع أطفالنا عن مخاوفهم المختلفة، سواء كانت من العتمة، أو من وحوش تحت السرير، أو حتّى من القروش… فمن منّا لا يخاف أحيانًا؟! من المُهمّ أن نتذكّر أنّ معظم هذه المخاوف غير واقعيّة، وغالبًا ما يضخّمها خيال الطفل. فعندما تختلط المشاعر بالخيال، قد يتحوّل القلق الصّغير إلى خوف كبير.

يعلّمنا الجدّ أنّ الخوف شعورٌ طبيعيّ يمرّ به الجميع، لكن حين نعبّر عن مخاوفنا ونتقبّل وجودها، تصبح أقلّ حدّة. ومن هنا، لنتِحْ لأطفالنا المساحة للتعبير، ولنُصْغِ إليهم، وندعمهم في فهم مشاعرهم وتقبّلها، ليكون ذلك بداية طريقهم نحو مغامرات جديدة!

نتحاور حول تجربة لؤيّ

نتحاور

حول تجربة لؤيّ- ما الّذي كان يخيف لؤيّ في القصّة؟ هل حقًّا كان سيأكله القرش؟ نتتبّع النصّ برفقة طفلنا ونسأله عن الحقيقيّ والخياليّ في الأحداث المختلفة؛ مثلًا: هل فعلًا سيعضّه القرش على الأرجوحة؟

حول تجارب شبيهة- ما الذي يخيفك؟ هل تخيّلت شيئًا غير حقيقيّ مرّة؟ ما هو؟ نُشارك طفلنا ونستذكر معه مخاوفَ كانت في طفولتنا، وكيف تغلّبنا عليها؟ ومن ساعدَنا؟

حول التعامل مع الخوف: كيف ساعد الجدّ لؤيّ في التغلّب على خوفه؟ ماذا حدث للؤيّ عندما فهم وتقبّل خوفه؟ ماذا يمكننا أن نفعل عندما نخاف؟

نتعرّف على مصطلحات جديدة

نثري لغتَنا

نتعرّف على مصطلحات جديدة مثل: يثير شكوكه، مِنَ المُستبْعَد، أتعايش معه. نفسّرها ونحاول أن نستعملها في جملة.

يرافق القرش لؤيّ في كلّ صفحات الكتاب – نبحث عنه ونطلب من الطفل أن يصف لنا مكانه بلغة فصيحة.

نعبّر عن خوفنا برسمة

نبدع

نعبّر عن خوفنا برسمة- نشجّع الطفل على أن يرسم الشّيء الذي يخيفه- مثلًا لصّ- ومن ثمّ نحوّلها إلى رسمة مضحكة. إنّ إضافة الفكاهة من شأنها أن تخفّف وتيرة الخوف وتجعل الطفل يتعامل مع خوفه بعقلانيّة أكبر.

نجمع المعلومات عن أنواع القروش

نتعرّف على أنواع، أحجام وأشكال القروش المختلفة ونجمع المعلومات عنها معًا.

حول الكتاب

المربيّات العزيزات،

بيئة الصف مليئة بالتجارب الجديدة والتحديات المختلفة: تعلم مواد جديدة، امتحانات، التأقلم لمدرسة وأصدقاء جدد وغيرها. كل هذه التحديات قد تثير عند الطفل مشاعر القلق والخوف. فكل تجربة جديدة هي محاولة من جديد وتحد جديد.

الكتاب يوصل رسالة مهمة وهي انه من الطبيعي أن نخاف، فالجميع يشعر بالخوف أحيانًا، الكبار والصغار. واننا اذا فهمنا مشاعرنا وتقبلناها نستطيع بعدها ان نتغلب عليها.

يكمن دور المربية في مرافقة الطالب في هذه التحديات المختلفة إعطاءهم الشرعية للشعور بالخوف او بالتردد او حتى برفض بعض المهام. من المهم أن نوفّر لكل طفل مساحة آمنة يعبر فيها عن مشاعره، وفهم ان كل طفل لديه وتيرته الخاصة واسلوبه في التعامل مع التحديات والتجارب الجديدة.

كوني المساندة المرافقة للطفل في خطواته الاولى في المدرسة واتركي الأثر الجميل والدافعيه نحو التعلم.

نتحاور عن الشعور بالخوف والتعامل معه

نتحاور عن الشعور بالخوف-ماكيف تصرف لؤي عندما كان خائفا؟ هل كان الخوف حقيقي؟ كيف الذي كان يخيف لؤي؟ سيشعر لؤي عندما يكتشف أن مخاوفه لم تكن حقيقية؟

عن التعامل مع المخاوف-من الذي ساعد لؤي بالتغلب على خوفه؟ وكيف ساعده؟ ماذا اكتشف لؤي بالنهاية؟هل يوجد الشعور بالأمان عندما تخافون؟ شخص في حياتكم يمنحكم ماهي أهميةالشعور بالخوف حسب رأيكم؟ هل مثال اذا خفنا من النار نكون حذرين من الاقتراب منها.

العلاقه مع الأجداد- برزت بالنص علاقة مميزة بين الجد وحفيده. نتذكر علاقتنا مع اجدادنا ونستحضر مواقف جميلة وذكريات جميلة مع أجدادنا.

نوسّع القاموس اللغوي للتلاميذ الصغار

نثري لغتنا-

في النص كلمات مترادفه, نبحث عنها ونوسع القاموس اللغوي للتلاميذ الصغار.

نطور قدرتنا السردية- نؤلف قصصا شخصية عن شجاعتنا في التعامل مع المواقف الصعبة. يمكننا ان نصورها ونشاركها مع طالب الصف.

نكوّن جمال شعورية تساعدنا على تقبّل الخوف- نتدرب معا على جمل تساعدنا على تقبّل شعورنا بالخوف مثل– لا بأس اذا خفت أحيانا! الجميع لديه مخاوف! الخوف أحيانا يساعدني! وغيرها. نشجع الأطفال على التعبير العاطفي وربطه بجمل تحفيزية مشجعة.

تمرين يساعد على تذويت شرعية وطبيعية الخوف

نتواصل-

جميعنا لدينا مخاوف- لنتعرف ونساند بعضنا البعض- نوزع على الأطفال بطاقات صغيرة ونطلب منهم رسم ما يقلقون منه او ما يخافون منه على البطاقة. نعلق البطاقات على حائط او على حبل في فضاء الصف.

هذا التمرين يساعد على تذويت شرعية وطبيعية الخوف-يمكننا ان نسأل بعدها- ماذا اكتشفنا بعد هذا التمرين؟ هل الجميع لديه نفس المخاوف؟ كيف يمكن ان نساعد انفسنا؟

نعبّر عن شعورنا برسمة او بواسطة التصوير

نبدع –

نعبر عن شعورنا برسمة او بواسطة التصوير- نشجع الأطفال في تصوير مشاعرهم والتعبير عنها فنيا بواسطة الرسومات الكولاج وتقنيات رسم متنوعه او بتصوير مشاهد بواسطة الكاميرا والتي تبين مواقف عائلية تشعرهم بالأمان او الشجاعه.

يمكنهم ايضا احضار صور من البومهم الشخصي التي تبين ذلك. يمكننا ان نعلّق الرسومات والصور في المعرض المخصّص لها، وإمكانية استقبال زائرين بحيث يشرح التلاميذ الصغار ويعبّرون عن أعمالهم ومشاعرهم.

نوسع معرفتنا ونستكشف:

ذكرت في النص معلومات متنوعه عن اسماك القرش نجمع المعلومات ونوجه التلاميذ الصغار للبحث عن المعرفه في الموسوعات الرقمية وغيرها والمواقع المختلفة.

حول الكتاب

الأهل الأعزّاء،

هل يقلق طفلُكم بشكل مفرِط؟

باسل يقلق من كلّ شيء تقريبًا؛ من القبّعات، من الغيوم وحتّى من الأحذية، يحتار ويشعر أنّه سخيف. لكن عندما تهديه جدّته مجموعة من “دمى القلق” الصغيرة، وتكشف له سرّها، ينجح باسل في التغلّب على قلقه، ويحاول أن يساعد دمى القلق أيضًا.

في مرحلة الطفولة، تكثُر أفكار طفلنا، خيالاته وأسئلته، بينما تبقى قدرته على فهم مشاعره وتنظيمها قيد التشكّل. فنراه قلِقًا، أحيانا، من أشياء تبدو لنا بسيطة أو عاديّة. من المهمّ أن نشرح لطفلنا أنّ القلق شعور طبيعيّ، نشعر به جميعًا في مواقف مختلفة، بل إنّه، أحيانًا، يساعدنا على الانتباه والحذر، وهو أمر جيّد. لكن في بعض الأحيان، تظهر مخاوف غير حقيقيّة تجعلنا نتوتّر دون سبب حقيقيّ.

علينا ألّا نلغي شعوره بقولنا: “لا يوجد ما يخيف!”، بل نقول: “أنا هنا معك، وأفهم ما تشعر به”، ونشعره بالطمأنينة والأمان. وكما في القصّة، بمساعدة دمى القلق، علّمت الجدّة حفيدها باسل وسيلةً فعّالة للتعامل مع المشاعر والتعبير عنها. فلنستمع إلى قلق طفلنا ونشجّعه على التعبير العاطفيّ، سواء بالكلام أو بالرسم أو حتّى بدُمية صغيرة تُصغي له ليلًا.

عن أحداث القصّة، التعبير عن المشاعر ومساعدة الآخرين.

نتحاور

عن أحداث القصّة: ما الذي كان يُقلِق باسل؟ ولماذا برأيك شعر بهذا القلق؟ ما رأيك بكلام والدَيْ باسل؟ هل ساعداه بطريقة مناسبة؟ من الذي ساعد باسل في التعامل مع قلقه؟ وكيف ساعده؟

حول التعبير عن المشاعر؛ نسأل طفلنا: ما هي الأمور التي تُقلقك أحيانًا؟ ماذا تفعل عادةً عندما تقلق؟

حول مساعدة الآخرين؛ نسأل طفلنا: ما رأيك بنهاية القصّة؟ لماذا صنع باسل الكثير من الدمى؟ هل ساعدتَ مرّةً شخصًا؟ لو كنت مكانه، ماذا ستفعل؟

نسأل كبار السن عن طرقهم القديمة لتهدئة القلق قبل النوم.

نتواصل

تعرض القصّة تقليدًا قديمًا وشائعًا يُستخدَم في أمريكا اللاتينيّة، لمساعدة الأطفال على التخلّص من قلقهم. ندعوكم للبحث أكثر حول الموضوع. ويمكننا أيضًا أن نسأل كبار السنّ عن أمور مختلفة كانوا يستعملونها قديمًا للتخلّص من القلق والخوف قبل النوم.

حول الكتاب

المربيات العزيزات،

كيف تساعدين طفلا كثير القلق بصفك؟

يتفاوت الأطفال في أسباب شعورهم بالقلق، تمامًا كما يختلفون في طرق التعامل معه. قد تلاحظين طفلًا يبدو دائم التأهّب، يقلق من أبسط الأمور – تمامًا كبطل قصتنا. من المهم أن نشرح للطفل أن القلق شعور طبيعي، نشعر به جميعًا في مواقف مختلفة، بل إنه أحيانًا يساعدنا على الانتباه والحذر، وهو أمر جيد. لكن في بعض الأحيان، تظهر مخاوف غير حقيقية تجعلنا نتوتر دون سبب واضح.

عندما يشعر الأطفال بالقلق نجدهم غالبًا لا يملكون اللغة أو الأدوات للتعبير عنه. وهنا يأتي دورك كمربية قريبة وداعمة: من خلال الإصغاء، ومنح الشرعية لمشاعر الطفل، وتوفير أدوات تساعده على التهدئة والتعبير.

تمنحنا القصة نافذة للحديث مع الأطفال عن مشاعرهم، وكما بالقصة بمساعدة دمى القلق علّمت الجدة بيلي وسيلة فعّالة للتعامل مع المشاعر والتعبير عنها. اذا فلنستمع لقلق الأطفال ونمنحهم مساحة آمنة للتعبير، سواء بالكلام أو بالرسم أو حتى بدُمية صغيرة تصغي له في الليل.

كيف كان يشعر باسل؟ مما كان يقلق؟ ما الذي ساعده؟ وكيف؟

نتحادث

حول احداث القصة – كيف كان يشعر باسل؟ مما كان يقلق؟ ما الذي ساعده؟ وكيف؟

حول مساعدة الاخرين – ما رأيكم في تصرف باسل لماذا صنع الكثير من الدمى؟ لو كنتم مكانه ماذا ستفعلون؟

حول الوعي بالمشاعر – لو كانت معكم دمية قلق ما الذي ستقولنه لها؟ عندما تشعرون بالتوتر او القلق ما الذي يساعدكم وكيف؟

تعزيز التعبير والتفريغ العاطفي بواسطة بطاقات فنية.

بطاقات فنية للتعبير العاطفي

إمكانية أخرى لتعزيز التعبير والتفريغ العاطفي لدى الأطفال بواسطة بطاقات فنية مختلفة – حضري بطاقات فيها طرق فنية مختلفة رسم، تمثيل، غناء.، معجون . نطلب من الطفل سحب احد البطاقات والتعبير عن قلق حسب المكتوب على البطاقة. مثلا

بطاقة الرسم: ارسم شيئًا يُقلقك، وشيئًا يساعدك على الشعور بالأمان. لا يهم كيف يبدو الرسم – فقط عبّر!

بطاقة الدمية: تحدث إلى دمية القلق وكأنها تشعر بما تشعر به. ماذا ستقول لها؟ ماذا تريد أن تقول لك هي؟

بطاقة التمثيل: مثّل بمساعدة يديك أو جسدك كيف يبدو القلق في جسمك، أو مثّل موقفًا شعرت فيه بالخوف. يمكنك طلب مساعدة صديق!

بطاقة الغناء: اختر نغمة أو أغنية تعبّر عن شعورك الآن، أو اختر صوتًا (مثل التنهيدة أو التصفيق) يساعدك على الهدوء.

بطاقة المعجون: شكّل بالمعجون شيئًا يساعدك على الشعور بالقوة والاطمئنان.

بطاقة اللون: اختر لونًا يُشبه شعورك الآن، ولون به ورقة أو شكلًا تحبه. ما اسم هذا الشعور؟

نتحاور

نتحاور

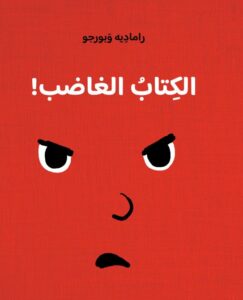

حول مشاعر الغضب؛ نسأل الأطفال: ما الذي يسبّب لكم الشعور بالغضب؟ ماذا يحدث لجسدكم عندما تغضبون؟ ماذا يساعدكم في أن تهدؤوا؟

حول الوعي للمشاعر: نبني “ميزان حرارة الغضب”، ندرّج فيه أحداثًا مختلفة ومدى درجة الغضب التي يشعر الطفل بها. يمكن استعمال الألوان كما وصف في الكتاب – اللون الأحمر؛ يعبّر عن أحداث تجعلني أغضب جدًّا جدًّا. البرتقاليّ – أحداث تجعلني أغضب بدرجة متوسّطة، واللون الأصفر – أحداث تجعلني أشعر بقليل من الغضب. يساعد هذا التمرين الأطفال في التمييز؛ أن ليس كلّ غضب هو غضب كبير وجارف وأنّه يمكن أن تكون درجات الغضب مختلفة.

نبدع

نبدع

يمكننا بناء ركن “الراحة” في الصفّ لاستعمال الأطفال وقت الحاجة. من المفضّل أن نضع ألعابًا في الركن، أوراقًا وألوانًا، كرسيًّا مريحًا، بطانيّة صغيرة، زجاجة ماء وكلّ ما يقترحه أطفال الروضة.

وقت الغضب؛ يمكن القول: إنّني أراك الآن في حالة غاضبة جدًّا، لدرجة أنّك لا تريد الاستماع. أحبّ أن أسمعك وأريد أن أعرف ما الذي أغضب. هيّا لنذهب معًا إلى ركن الراحة كي تهدأ ونكمل حديثنا هناك. مفضّل أن نسأل بين حين وآخر، كم تشعر بالغضب الآن؟ ونكمل معه إلى أن يوافق بالمشاركة.

نتواصل

نتواصل ونعبّر

نحضر لوحة المشاعر اليوميّة- لنزيد من الوعي العاطفيّ والثروة العاطفيّة اللغويّة لدى الأطفال. وندخل إلى برنامجنا اليوميّ فقرة صباحيّة أو في نهاية اليوم، فننظر إلى اللوحة ونسأل: ماذا شعرنا ولماذا في المحطّات المختلفة في الصفّ. محبّذ أن نقدّم للأطفال أمثلة حول مشاعر متنوّعة ومختلفة، ونشجّع الأطفال على المشاركة حسب رغبتهم. من الممكن إعطاء أمثلة لتعابير- فخر، سعادة، اشتياق، تحمّس، حبّ، امتنان، قلق، خيبة أمل، حزن، إهانة، اشمئزاز، غضب وغيرها.

نحاكي

نحاكي

نحضر صندوق المشاعر والمواقف ونضع فيه بطاقات لمواقف ومشاعر مختلفة. نمثّل مع الطفل ما يمكنه فعله حين يواجه تلك المواقف؛ كأن يتشاجر مع زميله أو يقع في الساحة.. أو عندما ينتابه شعور الغضب، الخوف، القلق والتوتّر أو أيّ شعور صعب آخر في الروضة؛ (على سبيل المثال: أن يتوجّه للمعلّمة ويشاركها شعوره؛ أن يأخذ صندوق الأمان الخاصّ به، أن يتوجّه إلى ركن الراحة…).

للمربية

عزيزتي المربّية،

إنّ نوبات الغضب التي تجتاح الأطفال في جيل الطفولة المُبْكِرة هي ظاهرة موجودة عند أغلب الأطفال، إنّها مشاعر مشروعة وطبيعيّة ولا بدّ أن تظهر وأن نعطي لها حيّزا. يمكن أن تجتاح حالة الغضب الطفل كنوبة غضب واحدة أو متتالية؛ نتيجة استمرار محفّز الغضب. إذ تصاحبها ردود فعل جسديّة مختلفة كاحمرار الوجه، التنفّس السريع، تصلّب في العضلات وغيرها. وأيضا، ردود فعل ذهنيّة تتمثّل بطريقة تفكير غير منطقيّة وسلبيّة. يُعتبَر شعور الغضب من المشاعر الثانويّة التي تظهر نتيجة مشاعر أوّليّة سبقته- كالشعور بالإهانة، الحزن، الظلم وغيرها. لذلك، من المهمّ حين يهدأ الطفل المبادرة إلى إجراء محادثة فعّالة وفتح نقاش حول الشعور بالغضب وما هو السبب الحقيقيّ أو الشعور السابق لنوبة الغضب؛ وهل يمكننا أن نرى حلولا أو إمكانيّات أخرى تجاه الأحداث التي ذُكِرَتْ.

تُعتَبَرُ التهدئة الجسديّة من أهمّ العوامل للتعامل مع نوبة الغضب عند الطفل وإرجاعه إلى الاتّزان، حتّى يتسنّى لنا فتح الحديث معه بعدها. حين تظهر مشاعر الغضب، من المحبّذ أن نعكس ونعطي الشرعيّة لحالته أوّلًا. إذ إنّ إنكار شعوره بالغضب يمكنه أن يفاقم حدّته واستمراريّته. يمكننا أن نساعد الطفل بطرق مختلفة كما ظهرت في الكتاب، مثل التنفّس بعمق، الاحتواء الجسديّ بواسطة إعطائه حضنًا والتربيت على اليد أو الكتف، الانتظار قليلا، الاستماع للطفل وحتّى استعمال المُزاح.

نتحاور

- حول الرسومات: نتصفّح الكتاب، ونوجّه انتباه طفلنا لتعابير وجه الكتاب، وتدرّج الألوان من الأحمر، إلى البرتقاليّ، فالأصفر. نسأل طفلنا: إلى أيّ مدًى يشعر الكتاب بالغضب الآن؟ كثيرًا أم قليلًا؟ كيف عرفت ذلك؟

- حول مشاعر الغضب: نسأل طفلنا: ما الذي يسبّب لك الشعور بالغضب؟ ماذا يحدث لجسدك عندما تغضب؟ ماذا يساعدك في أن تهدأ؟

نتواصل

نمثّل مع طفلنا أحداثًا يوميّة مختلفة بحالات شعوريّة مختلفة؛ مثلًا: نطلب منه أن يمثّل أنّه يأكل البيتزا وهو غضبان، أو أن يمشّط شعره وهو خائف، أو أن يقرأ كتابًا وهو فرحان، وهكذا. تمكّن هذه الفعالية البسيطة الطفل من أن يحدّد ويعي مشاعره المختلفة، ممّا يساعده في التحكّم بها.

نبدع

نبني ركن “الراحة” في البيت مع طفلنا. قد نضع فيه لعبةً يحبّها، رسمات مختلفة، كرسيًّا مريحًا، بطانيّة صغيرة، قنينة ماء، وكلّ ما يريده طفلنا من أدوات تساعده. وعند شعوره بالغضب يمكننا أن نطلب منه: هيّا نذهب معًا إلى ركن الراحة لكي تهدأ، ونكمل حديثنا هناك. نحافظ على التلامس الجسديّ كالتربيت على اليد أو الكتف، ونسأله بين الحين والآخر: هل ما زلت تشعر بالغضب الآن؟ ونكمل معه إلى أن يهدأ.

حول الكتاب

هل رأيتِ طفلًا مستاءً! كيف تتعاملين معه؟ وكيف يؤثّر ذلك على الآخرين؟

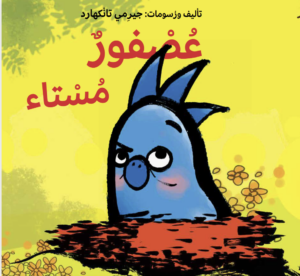

يسلّط الكتاب الضوء على حالة شعوريّة طبيعيّة؛ يمكن أن يمرّ بها الطفل وتدعوه للتصرّف بشكل غير مألوف، بل حتّى عدوانيّ أحيانًا، إنّها حالة الاستياء. هناك أسباب عديدة يمكنها أن تخلّ بالتوازن العاطفيّ عند الطفل وتجعله يشعر بالاستياء، قد تكون واضحة أحيانًا وغير واضحة في أحيان أخرى. من المهمّ لنا كبالغين أن نعطي حيّزًا للمشاعر السلبيّة، ونحاول فهمها والتعامل معها، وأن نولِيَ أهمّيّة لمشاركة المشاعر مع الآخرين، مثل الأصدقاء، والتي من شأنها أن تنمّي المهارات الاجتماعيّة المختلفة؛ كالشعور بالآخر، طلب المساعدة وغيرها. مهارة الشعور بالآخر وقيمة المساعدة تُعتَبَران من الخصال المهمّة في بناء الحصانة النفسيّة عند الطفل؛ فكلّما ساعد الطفل الآخرين تعزّز شعوره بأنّه إنسان مهمّ وقويّ.

أبرز الكتابُ أهمّيّة المرافقة المعنويّة والعمليّة للطفل الذي يشعر بالاستياء، تمامًا كما رافقت الحيوانات صديقها العصفور كلّ الطريق، شعرت بحالته واقترحت عليه المساعدة في تخفيف هذه المشاعر كالمشي بالطبيعة واللعب.

كذلك في الصفّ، عندما يشعر الطفل بالاستياء يكون بحاجة لنا ولمرافقتنا، لنفهم شعوره ونمرّر له رسالة مفادها: “نحن معًا”، ثمّ نقترح عليه مساعدة- كاللعب، أو القيام بفعاليّة مشتركة، أو أن نوفّر له مرافقة صامتة ومُحبِّة، ومزيدًا من الوقت ليهدأ.

نتحدّث عن المواقف المختلفة بشكل متسلسل

نتحاور

- حول الرسومات: نتتبّع العصفور وننظر إلى التعابير العاطفيّة. نوجّه اهتمام الأطفال لاستعمال الألوان المختلفة للتعبير عن مشاعرهم؟ ونتحدّث عن المواقف المختلفة بشكل متسلسل.

- حول الشعور بالاستياء: نسأل الأطفال، مثلًا، ما الذي يسبِّب لنا شعورًا بالاستياء؟

لتوضيح المعنى، نستعمل مرادفات للكلمة حتّى يفهمها الطفل الصغير- مثل غير راضٍ، متضايق، يشعر بالامتعاض، منرفز، زعلان، حردان، مقلوب المزاج..

- ما الذي أشعره بجسمي وقت الاستياء؟ كيف تكون تعابير وجهي؟ كيف أتصرّف؟

- ما هي الأمور التي تساعدني كي أهدأ؟ ومن هم الأشخاص الذين يساعدونني على ذلك؟

مثلًا: الانتظار قليلًا، العناق، اللّعب، التحدّث مع صديق، الرسم، إلخ.

نوسّع القاموس اللغويّ الشعوريّ للأطفال

نثري لغتنا

نوسّع القاموس اللغويّ الشعوريّ للأطفال. مثلًا: نتساءل ما مع معنى كلمة مُستَاء؟ يمكننا أن نقترح كلمات قريبة في معناها لإثراء القاموس اللغويّ وتيسير استعمالها – مُستَاء، غير راضٍ، متضايق، يشعر بالامتعاض، زعلان، مُعكّر المزاج…

تشجيع الأطفال على استعمال السؤالونذوّت القِيَم

نتواصل ونذوّت القِيَم

“هيّا نساعد صديقًا!”

نكرّس فقرة يوميّة كي يشاركنا الأطفال إجاباتهم حول السؤال: كيف قدّمت المساعدة اليوم؟ ونشجّعهم على استعمال سؤال: هل تريد المساعدة؟ ونقترح طُرُقًا لذلك: كتقديم وعاء ماء للحيوانات، مساعدة صديق في الصفّ، مساعدة أحد الوالدين.

نلعب "حلقة تقليد الحيوانات"

نلعب

“حلقة تقليد الحيوانات”- نقف في حلقة، يمكن لكلّ طفل أن يختار حيوانًا ويؤدّي حركة مميّزة في تقليد هذا الحيوان، ومن ثمّ يقوم الأطفال الآخرون بتقليده. يقفز كالضفدع، يطير كالعصفور، يتثاءب كالكسلان، يزأر كالأسد، يزحف كالأفعى وغيرها.

نكتشف أنواع وأشكال الطيور

نكتشف

أنواع وأشكال الطيور: نبحث في الموسوعات الصفّيّة عن الطيور، نتعرّف على أعشاشها، أنواعها وطرائق معيشتها. نستكشف الطيور التي تعيش في الجوار، نصوّرها ونبحث في مرشد الطيور عن أسمائها ومعلومات عنها.

تقمّص الشخصيّات المختلفة وتقسيم المهامّ والأدوار اليوميّة

نبدع

- محطّة استجلاب الطيور: نخطّط ونحدّد معًا منطقة معيّنة في الساحة. نقسّم المهامّ والأدوار اليوميّة بيننا؛ كسكب المياه في الوعاء المخّصص، وتجميع بقايا الطعام من وجبتنا الصباحيّة، ثمّ نحدّد منطقة بعيدة لمراقبة الطّيور الوافدة إلينا. نستعين بمرشد الطّيور للتّعرف إلى أسمائها وصفاتها المختلفة.

- الدراما هي وسيلة ممتازة لتذويت المضامين والقيم، ولتحفيز مهارات مختلفة كالقدرة على الإبداع وتقمّص الشخصيات وتعزيز الثقة بالنفس وغيرها. يمكننا أن نقوم بتمثيل القصّة وتقمّص الشخصيّات المختلفة فيها وتأدية المشاعر المختلفة.

نشارك أطفالنا خبرتنا، ونشجّعهم على مشاركة خبراتهم

- ما الذي يسبِّب لنا شعورًا بالاستياء؟ لتوضيح المعنى، نستعمل مرادفات للكلمة حتّى يفهمها الطفل الصغير، مثل: غير راضٍ، متضايق، يشعر بالامتعاض، منرفز، زعلان، حردان، مقلوب المزاج…

- كيف أشعر بجسمي عندنا أستاء؟ كيف تكون تعابير وجهي؟ من الجميل أن نشارك أطفالنا خبرتنا، ونشجّعهم على مشاركة خبراتهم.

- ما هي الأمور التي تساعدني لكي أهدأ؟ مثلًا: الانتظار قليلًا، العناق، اللّعب، التحدّث مع صديق، الرسم، وما شابه.

نتأمّل الرسومات ونستدلّ منها مشاعر العصفور من الألوان

نتأمّل الرسومات، ونبحث عمّا يدلّنا فيها عن مشاعر العصفور. ننتبه إلى استخدام الألوان المختلفة للتعبير عنها.

نلعب لعبة "قلَّد حركتي"

نتواصل

- نلعب لعبة “قلَّد حركتي”: في كلّ مرّة يؤدّي الطفل فيها حركة يقوم أفراد العائلة بتقليدها، ثمّ نضيف حركة جديدة عليها، ثمّ نتبادل الأدوار، وهكذا.

- نساعد صديقًا: نحفّز أطفالنا على تقديم المساعدة للغير، ونشجّعهم على استخدام جملٍ، مثل: هل تريد المساعدة؟ أو هل أستطيع أن أساعد؟ يمكن تشجيعهم على الاعتناء بحيوانات الحيّ عن طريق وضع علبة ماء أو طعامٍ لها.

نتحاور

نتحاوَر حول:

المَشاعر: نتحدّث عن مَشاعر الفيل في مشكلته، وفي المَواقف المختلفة، ونلاحظها بعد مساعدة القرد له. نتحدّث عن مشاعر الحيوانات التي أربكَها سلوك الفيل. نتحدّث عن مشاعرنا المتوتّرة أو الغاضبة وسبُل التعامل معها دون تخريب.

ردود الأفعال: نلاحظ سلوك الفيل، وردود أفعال الشخصيّات. ننتبه لاستجابة الفيل لمساعدة القرد، وكيف ساهمت في حلّ المشكلة. نربطها بمواقف من حياتنا وخبراتنا الشخصيّة. كيف نعبّر عن مشاعرنا المؤلمة في الأزمات؟ كيف نساعد شخصًا في أزمةٍ أو ضائقة؟

الأزمات: ضائقة/ مشكلة/ أزمة- ماذا نعني بها؟ هل مررنا بمواقف مشابهة؟ نصفها ونستذكر مشاعرنا فيها. مَن ساعدَنا وكيف؟ هل ساعدنا شخصًا في أزمة أو مشكلة؟

خطوات مساندة: “أهدأ/ قف أرجوك أنا هنا لأساعدك”. هكذا منَح القرد الفيلَ أمانًا ليساعده في الحلّ. نتحدّث عن الخطوات التي تساعدنا في مواقف مربكة. قد نتنفّس ببطء/ نطلب المساعدة/ نجلس في ركنٍ هادئ/ نعبّر عن شعورنا ونسمّيه. ماذا أيضًا؟

البيئة: شكّل الكيس خطرًا على الفيل. نتحدّث عن مساهمتنا في المحافظة على البيئة والأحياء.

نُثري لغتنا

المفردات: نقرأ النصّ ونوضح معاني المفردات. نتعرّف على تسمية المشاعر المختلفة وكيفيّة التعبير عنها.

الأفعال:

نميّز الأفعال الحركيّة: ركض/ اندفع/ هزّ/ طارت/ تقدّم/ داس/ قفز.. نؤدّيها حركيًّا ونلاحظ أثرها. نقترح أفعالًا حركيّةً أخرى ونلاحظ الفرق بينها.

نميّز الأفعال الكلاميّة: صرخ/ تجادل/ تناقش/ تساءل.. نلاحظ الفرق بينها ونقترح ما يلائمنا للتعبير.

نميّز الأفعال الشعوريّة: شعر بالاختناق/ خاف/ ضايق/ غضب. نتحدّث عن المشاعر وإشاراتها في الجسد وتعابيرها في ملامحنا، وطرق التعبير عنها.

الصّفات: نلاحظ صفات فيلون في النصّ، مَن يشبه ممّن نعرف؟ نقارن بين لطفه مع أصدقائه وسلوكه مع المشكلة. نلاحظ صفات القرد وبقية الحيوانات. ماذا نستنتج عن كلّ منها؟

أسماء التحبّب: فيلون صيغة تصغير للفيل. ما هي الصّيَغ التي يحبّها أطفالنا لمناداتهم؟ نلاحظ الصيغ الصرفية الممكنة. قد نضيف للاسم مقطعًا أو نغيّر وزنه.

نلعب

ماذا في الصّورة: نجمع مجموعة صوَرٍ لمواقف حياتيّة، نتمعّن ونتعرّف على المشكلة فيها، ونقترح حلولًا ملائمة. (مثلًا: طفلٌ يبكي/ طفلان يتشاجران على لعبة/ طفلٌ سقط عن الزلاجة).

مَن أنا؟: تتّفق المربّية مع أحد الأطفال على أداء شخصيّة حيوانٍ ما. يقلّد الطفل الحيوان، ويكون على بقيّة الأطفال أن يعرفوه. نوجّه الأطفال إلى التعبير عن الحيوان بالجسد، ثمّ بالحركة، ثمّ بالصّوت.

نستكشف

نستكشف:

الغابة والحيوانات: في النصّ كثيرٌ من محتويات الغابة، ومختلف مواقعها وسكّانها. نبحث عن صوَرٍ ومعلوماتٍ عنها في الموسوعات والمَواقع. نستمتع بالتعرّف عليها وعلى بيئاتها وظروف معيشتها. قد نعدّ موسوعةً خاصّةً نضيفها إلى مكتبتنا، وقد نستعين بها لإنتاج غابتنا في ركن البناء.

نبدع

في بستاننا مسرح: نؤدّي مَشاهد من القصّة. كيف تتحرّك الشخصيّة؟ نلاحظ نبرة صوتها وطريقة تعبيرها. كيف يتحرّك الفيل والكيس في خرطومه؟ كيف تتساءل الزرافة عن حلّ؟ إلخ.

بستاننا أخضر: تسبّب الكيس بمشكلةٍ لفيلون. ماذا يقترح أطفالنا لاستحداث موادّ ومهملات بدلًا من رَميها؟ هل نقيم ورشةً للاستحداث ونُعيد إنتاج الموادّ بطرقٍ إبداعيّة؟ قد ننتج أيضًا مجسّماتٍ للحيوانات من الموادّ المستحدثة.

صندوق الأدوات للأزمات: نخصّص ركنًا صغيرًا في البستان، ونعدّ فيه صندوقًا لمساعدتنا في المواقف المزعجة. نفكّر معًا في أمورٍ من شأنها مساعدتنا في الأزمات، قد تكون جملةً نكرّرها عند الضيق :”أنا منزعج / غاضب/ مرتبك، لكن سأحاول أن أهدأ”. أو مقولةً داعمةً منّا نساند بها بعضنا، مثل: “أنا أحبّك/ أنا معك/ لا تقلق سأساعدك/ تعال نفكّر معًا”. نصغي إلى اقتراحات الأطفال ونضيفها في صندوق أدواتنا، ليلجأ إليها الأطفال عند الحاجة. (مثل: قراءة قصّة/ سماع موسيقى هادئة/ تأمّل صورة لمنظر طبيعيّ).

نتواصل

نتواصل:

نحافظ على البيئة: نفكّر معًا في طرق حماية البيئة والمحافظة عليها. قد نقترح مبادرةً لتنظيف مدخل البستان، أو تزيين البيئة بالنباتات. قد ندعو الأهل والأجداد لمشاركتنا في ورشةٍ خاصّة.

نساند بعضنا: نستضيف أخصّائيًّا في لقاءٍ مع الأهل، ونكتسب طرقًا وآليّاتٍ جديدةً للتعبير عن مشاعرنا، ولمدّ يد العون لمَن هم في ضائقة. قد نبادر أيضًا لمشروعٍ خيريٍّ لدعم المحتاجين في بلدتنا.

نتحاور

نتحاوَر حول…

المَشاعر: نتحدّث عن مَشاعر الفيل في المَواقف المختلفة. نستكشف مشاعر الحيوانات التي أربكَها سلوك الفيل، ونتحادث عن مشاعرنا المتوتّرة أو الغاضبة وسبُل التعامل معها دون تخريب.

ردود الأفعال: نلاحظ سلوك الفيل، وردود أفعال الشخصيّات. ننتبه لاستجابة الفيل لمساعدة القرد، وكيف ساهمت في حلّ المشكلة، ونربطها بمواقف من حياتنا العائليّة.

ضائقة/ مشكلة/ أزمة- ماذا نعني به، وهل مررنا بها؟ نصفها ونستذكر مشاعرنا فيها: مَن ساعدَنا وكيف؟ هل ساعدْنا شخصًا في مشكلة؟

خطوات مساندة: “اهدأ أرجوك، أنا هنا لأساعدك”، طمأن القرد الفيل. نتحدّث عن الخطوات التي تساعدنا في مواقف ضاغطة.

البيئة: شكّل الكيس خطرًا على الفيل. نتحدّث عن مساهمتنا في المحافظة على البيئة والأحياء.

نثري لغتنا

نُثري لغتنا

نقرأ النصّ ونوضح معاني المفردات. نتعرّف على تسمية المشاعر المختلفة وكيفيّة التعبير عنها. نتعرّف على الأفعال في النصّ، معانيها، أصواتها وحروفها. نلاحظها مع المذكّر والمؤنّث.

نتعرّف على الصّفات: نلاحظ صفات فيلون في النصّ، مَن يشبه ممّن نعرف؟ ما هي صفات كلّ فردٍ في عائلتنا؟

نستكشف

نستكشف

في النصّ كثيرٌ من محتويات الغابة، ومختلف مواقعها وسكّانها. نبحث عن صوَرٍ ومعلوماتٍ عنها في الموسوعات والمَواقع. نتعرّف على البلاد التي فيها غابات، وقد نزور حديقة حيوان.

نبدع

نبدع

الصّندوق السحريّ: نفكّر معًا في أمورٍ من شأنها مساعدة الطفل في الأزمات، قد تكون مقولةً منّا مثل :”أنا معك وتعال نفكّر معًا”، أو غرضًا يحبّه، أو صورةً لعناقٍ يجمع عائلتنا. قد نضيف جملًا مطمئنة، مثل: “أنا أحبّك” أو جملًا يكرّرها الطفل لنفسه: “أنا منزعج /غاضب، لكن سأحاول أن أهدأ”، أو صورةً لمكانٍ طبيعيّ/ لشخصٍ يتنفّس بهدوء.

نجمع الأدوات في صندوقٍ، نزيّنه ونجهّزه للمَواقف المربكة. قد نتّفق أيضًا على ركن صغيرٍ في بيتنا يلجأ إليه الطفل عند الحاجة، نضع فيه الصّندوق، ليكون مخصَّصًا لتخفيف التوتّر وإعلان طلب المساعدة.

نتواصل

نتواصل

نفكّر معًا في طرق حماية البيئة والمحافظة عليها. كيف يمكن أن نجعل من بيتنا وحارتنا مكانًا آمنًا؟ قد نقترح مبادرةً لطيفةً لتنظيف السّاحة أو الحديقة، أو لتزيين مدخل الحيّ مع الجيران.

نتحادث

• حول الشعور بالبلبلة: نتحاور مع طفلنا حول المشاعر المختلطة للغولة. نسأله: لماذا، حسب رأيك، استيقظت غولة الألوان مشوّشة ومنفعلة؟ هل شعرتَ بمثل هذا الشعور في السابق؟

• حول الألوان والمشاعر: اختارت الغولة، كلّ مرّة، لونًا يجسّد مشاعرها. نتحاور مع طفلنا حول الألوان والمشاعر ونسأله: أيّ الألوان يمثّل لديه الشعور بالفرح؟ الغضب؟ الحزن؟ وماذا يفعل عندما يشعر بمثل هذا الشعور؟

• حول علاقة المشاعر بالسلوك: نتحاور مع طفلنا ونسأله: ماذا يتغيّر في جسدك عندما تشعر بالسعادة؟ بالغضب؟ بالتوتر؟ بالخوف؟ وماذا تفعل عندما تشعر بهذه المشاعر؟

• حول الشعور بالحبّ: نبحث في رسومات الصفحة الأخيرة عن تجسيد لمعنى الحب. نتحاور مع طفلنا ونسأله: كيف نشعر بأنّنا محبوبون؟

نُثري لغتنا

• الكتاب غنيّ بالمفردات الشعوريّة، التي قد لا نستعملها في سياق لغتنا المحكيّة، ممّا يحدّ عمومًا من قدرتنا على التعبير عن مشاعرنا وحتى الوعي لها. ندرج استعمال المفردات الشعوريّة في الحياة اليوميّة لنُثري قدرة طفلنا على الوعي والتعبير عن المشاعر.

نُبدع

• نحضّر برفقة الأطفال مرطبان المشاعر، وندرج طقسًا في برنامجنا اليوميّ، بحيث نختار كلّ يوم قصاصات ملوّنة تجسّد مشاعرنا خلال اليوم: شعرت بالسعادة عندما…شعرت بالغضب عندما… شعرت بالتوتر عندما…ثمّ نتحاور حول المشاعر.

• اعتمدت تقنيّة الكولاج في رسومات الكتاب. بواسطة استعمال قصاصات الورق والجرائد، نحضّر برفقة أطفالنا وجوهًا ولوحات متعدّدة؛ مُضحكة، سعيدة، حزينة، غاضبة.

نتواصل

• نختار مع طفلنا طقس “تأمّل” يوميّ يساعدنا على الاسترخاء، وعلى الوعي والإصغاء لمشاعرنا، وتخفيف التوتر عند الغضب أو الخوف.

نتحادث حول:

- التفضيلات الشخصيّة: تبرز الألوان بشكل مركزيّ في الكتاب وهي تحمل معاني شعوريّة-عاطفيّة عديدة. نتحدّث حول الألوان التي نحبّها والتّي نختارها لملابسنا وأغراضنا المختلفة. نسأل الأطفال أسئلة حولها نحو: ما هو لونك المفضّل؟ ولماذا؟أيّ الألوان كنتم تلبسون بصغركم، هل كنتم تختارونها بأنفسكم؟ هل لديكم اليوم تفضيلات خاصّة لألوان معيّنة؟ أيّها ولماذا؟

- الرّسومات: ندعو تلاميذنا الصّغار لتتبّع و”قراءة” الرّسومات ونسألهم: أيّ الألوان أعجبتك؟ لماذا؟ ماذا شعرت الغولة عندما ظهرت باللون الأصفر أو الأحمر وباقي الألوان؟ أيّ من بين رسومات في القصة شعرت بأنّها أخافتك، أسعدتك أو فاجأتك؟ هل كانت لديك مشاعر أخرى؟ ما هي؟أي لون كنت ستختاره ليصف مشاعرك؟ لماذا؟

- الوعي الذّاتي للحالات الشّعوريّة: يُعتبر الوعي الذّاتي للأحاسيس والمشاعر من الأسس الهامّة في التّطور العاطفيّ لدى الطّفل. نطلب من الأطفال مشاركتنا لمواقف شعروا خلالها باختلاط مشاعرهم، ثمّ نسألهم: لو تكرّر الموقف، ماذا كنتم ستفعلون؟

- القدرة على إدارة الذات: يعزّز الوعي العاطفيّ مهارة تنظيم وإدارة الذات بشكل أفضل. نسأل الأطفال: لماذا، بحسب رأيكم، استيقظت غولة الألوان “مخربطة” ومتضايقة؟ ماذا حدث معها؟ هل تفضّلون الفوضى أم التّرتيب؟ لماذا؟ ماذا شعرت الغولة بالفوضى والبلبلة؟ حسب رأيك، ماذا شعرت في النّهاية؟

نستكشف

- للألوان معاني متنوعة في الثّقافات المختلفة، حيث تعتمد شعوب كثيرة حول العالم على الألوان للتّعبير عن مشاعرها. يشير اللون الأسود، مثلًا، إلى الحزن والأبيض إلى الفرح (ثوب العروس). نبحث عبر المصادر المعلوماتيّة عن هذه المعاني بين شعوب العالم ونتعرّف معًا عليها. مثلًا في الشعر العربي نجد:

بيض صنائعنا، سود وقائعنا

خُضر مرابعنا حُمرٌ مواضينا.

نتواصل

- نحضّر بطاقات أو مناديل بألوان مختلفة، نجري حديثًا معمّقًا مع التّلاميذ الصّغار ونربط هذه الألوان بالمشاعر والأحاسيس وبالحالة النّفسية والانفعاليّة كما يرونها. في كلّ مرّة، يختار التّلاميذ لونًا أو مجموعة ألوان ليعبّروا عن مشاعرهم وأحاسيسهم.

- يختار كلّ تلميذ بدوره لونًا، ويحاول التلاميذ تخمين شعورهم وطرح أسئلة ليعرفوا سبب هذا الشعور. نتشارك معًا بسلوكيّات مقترحة للتّعامل مع هذه المشاعر.

نثري لغتنا

- لغتنا العربيّة ثريّة جدًا بالمعاني العاطفيّة والشعوريّة. نُنمّي قاموسنا العاطفيّ ونكتب رسالة لصديق أو لأحد أفراد العائلة، نُعبّر فيها عن مشاعرنا حول تجربة معيّنة عشناها معه أو معها.

نكرّر قراءة القصّة ونحاول أن نصيغَ عنوانًا آخر أو نهاية أخرى لها.

نكرّر قراءة القصّة ونحاول أن نصيغَ عنوانًا آخر أو نهاية أخرى لها.

نتحادث حول

• النظّارة السحريّة: نتحدث عن شعور الحيوانات المختلفة قبل وبعد لبس النظّارة السحريّة. نسأل الطفل: ماذا شعرت الحيوانات؟ لماذا شعرت بذلك؟ كيف تغيّر الشعور بعد لبس النظّارة؟ ولماذا سمّيت النظّارة بالسحريّة؟

• المشاعر غير المريحة (السلبيّة): نتحادث مع طفلنا حول المواقف التي يشعر فيها بالإحباط، أو بالحزن، أو بالكآبة، وحول الحلول الممكنة لتخطّي هذه المشاعر. ما الذي يساعده في التغلّب على هذا الشعور؟ نشارك طفلنا بشعورنا وكيفية التعامل معه.

•مصادر السعادة: نتحادث مع طفلنا حول المواقف التي يشعر فيها بالسعادة والرضى. نسأله: ما الذي يُشعرك بالسعادة؟

نتواصل

نحدّد مع أطفالنا تصرّفًا أو نهجًا نعتقد بأنّه يريحنا ويساعدنا على بدء يومنا على نحوٍ جيّد، مثل: سقاية نبتتنا أو زهرتنا الخاصّة، تمارين التنفّس، غناء أغنيتنا المفضّلة، أو الجلوس في حديقتنا.

نثري لغتنا

وردت في الكتاب أوصاف لمشاعر عديدة ومتنوّعة، مثلًا: الحزن، والكآبة، والانزعاج، والسّعادة. نتتبَّع الحالة الشعوريّة للقطّ ظريف والحيوانات المختلفة ونسمّيها بدقّة. نشجّع طفلنا على استخدام هذه التسميات لوصف مشاعره المختلفة.

نتحاور حول

- شرعية المشاعر على أنواعها: شعر التمساح بالحزن وشعرت السّلحفاة بالإحباط. نتتبّع الرّسومات ونتوقّف عند مشاعر الشّخصيّات العديدة في الكتاب، التي ظهرت في مواقف مختلفة. نتحدّث حول هذه المشاعر ونسأل الأطفال نحو: هل شعرتم مرّة بالحزن، أو بالإحباط؟ لماذا؟ ماذا فعلتم حينها؟ المشاعر “السلبيّة” وغير المرغوبة ضرورية لإحداث التّوازن الداخليّ لدى الطفل.

- التّعاطف والمساندة: ساند الضفدع القطّ ليرى الأشياء بشكل إيجابيّ من دون أن يلغي مشاعر القطّ الصّعبة التي رافقته. لاحقًا، ساند القطّ بقية الشخصيّات وساعدها لتواجه المواقف التّي مرّت بها. نتحدّث مع الأطفال حول شخصيّة داعمة ومساندة ساعدتهم على التّعامل مع مشاعر صعبة شعروا بها. نسألهم: من هي هذه الشّخصيّة؟ كيف ساعدتكم؟

- مفاتيح الإيجابيّة: ساعدت النّظارة القطّ على رؤية الأشياء بطريقة مختلفة، وبالتّالي استطاع القطّ إسعاد نفسه وإسعاد غيره. نتحدّث مع الأطفال حول الأمور التي يقومون بها فتشعرهم بالسّعادة.

نتواصل

- نستعرض برفقة الأطفال تصرّفًا أو نهجًا نعتقد بأنّه يريحنا ويساعدنا لبدء يومنا وإكماله بشكل جيّد نحو: سقاية النّباتات، تمارين التنفّس، غناء أغنيتنا المفضّلة، أو أيّ نشاط آخر.

- نحضّر بطاقات عن حالات شعوريّة مختلفة نحو: طفل لا ينجح في القفز على رجل واحدة كبقية الأصدقاء، ووضعيّات أخرى مماثلة. ندعو الأطفال إلى اقتراح حلول ممكنة لتخطّي هذه الوضعيّات. من المهم أن يتعلّم الأطفال أن يحدّدوا السبب الذي أدّى إلى ذلك الشعور نحو: أنا شعرت بالإحباط بسبب…ولكنّني نجحت في مواجهة ذلك عندما فعلت…

نثري لغتنا

نثري قاموس الأطفال العاطفيّ ونتحدّث عن المشاعر التّي ظهرت في الكتاب، نتناولها بشكل متكرّر في أحاديثنا اليوميّة وخلال المواقف المختلفة التي يمرّ بها الأطفال في الروضة.

نبدع

- دفتر الشكر: نحضر دفترًا لكل طفل. في نهاية اليوم، نخصّص وقتًا ليعبّر الأطفال فيه بالرسم حول مشاعره نحو: ما الذي أسعدني اليوم؟ ما الذي فعلته اليوم وجعلني سعيدًا؟ لمن أريد أن أقول شكرًا؟ ندعو الأطفال لمشاركتنا هذه التوثيقات، لأنّ زيادة التعبير عن المشاعر الإيجابية تلفت انتباه الطفل إلى التجارب الإيجابيّة وتحسّن من مزاجه.

- نظّارة خاصّة: نبدع بصنع نظّارة خاصّة بنا من مواد وخامات مختلفة ونخترع لها مسميّات خاصّة.

- يمكنّنا أن نفكّر بصنع منتجات فنيّة أخرى تساعدنا في النظر إلى الأمر بشكل مختلف.

ساعة قصة

ساعة قصة

نشاط مع الأهل

- نتحادث مع طفلنا حول سلوك دُنى في البيت وفي الرّوضة: لماذا ترفض ما يقدَّم لها أو يُطلب منها؟ نتحادث حول ما يمكن أن تشعر به دُنى في هذه المواقف.

- نحضّر مع طفلنا بطاقتين، على الأولى نكتب كلمة “بدّي” ( مع وجه مبتسم) وعلى الأخرى “بدّيش” ( مع وجه عابس). حين نرفع البطاقة الأولى، نطلب من الطفل أن يذكر أمرًا يريده دائمًا، والعكس مع البطاقة الثانية. قد نتناوب الأدوار، فنعّبر نحن- الأهل- عن سلوكيّات نريدها أو لا نريدها ضمن حياتنا العائلية.

- نختار موقفًا واحدًا يتكرّر في مشهد عائلتنا، يعبّر فيه الطّفل عن رفضه القيام بعمل ما ( كأن يرتّب أغراضه مثلاً، أو يستحمّ، أو يلبس الملابس التي يختارها له الأهل ) ونمثّله. نشجّع الطّفل من خلال الحوار التمثيلي على التعبير عن سبب رفضه، ونسأل رأيه في اقتراحاتٍ بديلة تخفّف من وتيرة وحدّة الرّفض ( كأن نعرض عليه عدّة إمكانيات للّباس، أو أن يختار جزءًا من الملابس).

- يمكننا أن نصيغ مع الطّفل “اتّفاقيّة ” حول الأمور التي يرغب بأن يقوم بها ونسمح له بذلك، وأخرى لا نسمح له من منطلق مسؤوليتنا كأهلٍ ( كأن يلعب في الشارع). يمكننا أن نستخدم قصاصات صورٍ من الجرائد والمجلاّت وأقلام الرّسم لنحوّل النّشاط إلى ورشة فنيّة ممتعة.

- يمتاز أسلوب الرّسامة باستخدام بارز للدائرة وأجزائها في تشكيل رسومات بتقنيّة الكولاج. قد نحبّ أن نشكّل معًا رسمة كبيرة لأفراد عائلتنا باستخدام هذا الأسلوب.

أفكار لدمج الكتاب في الصّفّ

- نتوقّف في القراءة الأولى عند العنوان: من هي دُنى برأيكم؟ وماذا تريد؟ تتيح هذه المحادثة للأطفال أن يعبّروا عن أمور يرغبونها.

- نعود مع الأطفال إلى المواقف التي ترفض فيها دنى اقتراحات من حولها: وجبة الفطور، والملابس التي تعدّها الأمّ لها. نتحادث معهم حول أسباب رفض دنى برأيهم ( ربّما لا تحبّ نوع الطعام المقدّم لها، وربّما تريد أن تلبس الثوب الجديد لتريه لأصدقائها). نستخدم تمثيل الأدوار- المربية كأمّ وأحد الأطفال كدنى. نطلب من الأطفال المساعدة في اقتراح حلول بديلة على الأم وعلى دنى.

- ترفض دنى إعطاء اللعبة لصديقتها. نتحادث مع الأطفال حول ما يمكن أن يكون سبب رفض دنى. كيف يمكن أن تشعر دنى، وكيف ممكن أن تشعر صديقتها في تلك اللحظة؟ نشجّع الأطفال على اقتراح حلول بديلة.

- نتحادث حول مواقف شبيهة قد تحدث يوميًا في الروضة. كيف تعامل الأطفال معها، وكيف تعاملت المربية؟

- نوزّع على الأطفال وجوهًا مبتسمة ( أريد) ووجوهًا عابسة ( لا أريد). نشجّع كلّ طفل على الحديث عن أمرٍ يريده وآخر لا يريده في الروضة، حين يرفع رسمة الوجه الملائم. يتيح لنا ذلك كمربّيات أن نتعرّف أكثر على ميول وأحيانًا صعوبات الأطفال كمجموعة وكلّ طفل كفرد.

- يمكننا أن ندعو الأهل إلى ورشة تأليف كتاب مع طفلهم بعنوان “فلانة/ة يريد/تريد”. وهذه مناسبة أن يتعرّف الأهل على أمور يرغبها أطفالهم في حياتهم العائلية.

- تقنيّة الرّسم – كولاج من الدّائرة وأجزائها- تسهّل على أطفال هذا العمر تشكيل وجوههم وإلصاقها على أغلفة كتبهم الخاصّة مثلاً.

أسباب قد تجعل طفلنا أكثر عنادًا

الأهل الأعزّاء،

“لا أريد”، جملة تكرّرها دُنى وتدعونا من خلالها إلى عالمها، عالم طفلة فضوليّة ترغب في استكشاف البيئة حولها. ولكنّها، كمعظم أطفال سنّها، تمرّ في مرحلة “عناد ورفض”، معبّرة بذلك عن حاجتها لاختبار الحدود التي يضعها الآخرون لها، وعن رغبتها في الاستقلاليّة.

هناك أسباب أخرى قد تجعل طفلنا أكثر عنادًا؛ مثل رغبته في لفت الانتباه أو صعوبته في التعبير عن مشاعره بالكلام، أو حتّى الشعور بالتعب أو الإحباط. إنّ التوجّه الهادئ المتفهّم لحاجة الطفل ومشاعره مع وضع حدود واضحة، يساعد جدًّا في تخطّي هذه المرحلة بسلام. يمكننا مثلًا أن نتيح له الفرصة لتجريب استقلاليّته في أمور بسيطة، مثل اختيار طعم البوظة الذي يحبّ أو نوع الحذاء المفضّل؛ وعلينا في مواقف أخرى أن نضع حدودًا واضحة ومنطقيّة، مثل أن نقول له “بعد الانتهاء من اللعب نعيد الألعاب إلى مكانها”. هذا التوازن يعزّز شعور الطفل بالثقة والمقدرة من جهة، والإحساس بالأمان للتجربة والتعلّم من جهة أخرى.

عملًا ممتعًا!

حول الكتاب

المربّية العزيزة،

يميل الأطفال الثالثة والرّابعة الى العناد، فهم يصّرون على مطلبهم، ويبدو لنا -نحن الكبار- أحيانًا بأنّهم يتحدونا. في الواقع ينشغل طفل هذا العمر بفحص الحدود التي يضعها الكبار، كجزء من مرحلة استقلاله عنهم، إن كان في قضاء حاجاته اليومية، وإن كان في تكوين ذوقه، وميوله واهتماماته. لا ننسى أيضًا

أن ّ طفل هذا العمر ما زال في مرحلة الأنويّة، فمن الصّعب عليه مشاركة الآخرين أغراضه، والتّعاون معهم لإنجاز عمل مشترك.

كما أن الأطفال في هذه المرحلة العمرية- التطورية يجدون صعوبة في فهم وجهات نظر الآخرين أو مشاركة ممتلكاتهم بسهولة. لذلك، قد يكون من الصعب عليهم التعاون في الأنشطة الجماعية أو العمل المشترك، حيث يكون تركيزهم منصبًّا بشكل أساسي على رغباتهم واحتياجاتهم الخاصة.هذا جزء طبيعي من تطور الإدراك الإجتماعي والإنفعالي لديهم.

إن ّ إدراكنا كمربّيات لهذه المرحلة النّمائية، واحتواء الطّفل ومساعدته على تجاوزها مهم ّ جدًّا من أجل تنمية ثقته بنفسه وقدرته على التّواصل السّليم مع أقرانه. يمكنك تشجيع الطفل على اللعب الجماعي الذي يتطلب التناوب والمشاركة واستخدام عبارات إيجابية مثل: “لنلعب معًا ونتشارك اللعبة بدلًا من أن تبقى مع شخص واحد”، وتشجيعه على الاستماع للآخرين والتفاعل معهم مثال نطلب منه “استمع لي ثم

أخبرني ماذا قلت”. وأخيرا الحوار بعد موقف اجتماعي، حيث يمكنك أن تسألي الطفل:كيف تعتقد أن صديقك شعر عندما أخذت لعبته دون أن تسأله؟ ماذا لو كنت مكانه؟ كيف ستشعر؟ وغيرها.

نتتبّع سلوك دُنى في البيت والروضة، ونسأل طفلنا...

حول سلوك دُنى: نتتبّع سلوك دُنى في البيت والروضة، ونسأل طفلنا: لماذا ترفض دنى ما يُقدَّم لها أو يُطلَب منها؟ كيف شعرت عندما رأت الكتاب مع أبيها؟ ما الذي جعل دُنى تغيّر كلمتها من “لا أريد” إلى “نعم أريد”؟

حول تجارب شبيهة: نسأل طفلنا: هل مررت بمواقف شبيهة وكرّرت “لا أريد”؟ ماذا كنت تريد فعلًا؟ هل حدث معك أن غيّرت كلمة “لا أريد” بكلمة “نعم أريد”؟ متى ولماذا؟

حول توقّعات مختلفة: نختار ونمثّل موقفًا واحدًا يتكرّر مع طفلنا، يعبّر فيه عن رفضه القيام بعمل ما. نشجّع الطفل من خلال الحوار التمثيليّ على التعبير عن سبب رفضه، ونسأل رأيه في اقتراحاتٍ بديلة تخفّف من وتيرة وحدّة الرفض.

نتواصل

نحفّز التعبير عن الرغبات بطريقة مختلفة ونحضّر مع طفلنا بطاقتين، على الأولى نكتب كلمة “أريد” (مع وجه مبتسم) وعلى الأخرى “لا أريد” (مع وجه عابس). حين نرفع البطاقة الأولى، نطلب من الطفل أن يذكر أمرًا يريده دائمًا، والعكس مع البطاقة الثانية. يمكن أن نتناوب الأدوار، فنعّبر نحن كأهل عن سلوكيّات نريدها أو لا نريدها ضمن حياتنا العائليّة.

تتيح المحادثة للأطفال أن يعبّروا عن أمور يرغبونها

نتحادث

حول العنوان: نتوقّف في القراءة الأولى عند العنوان: من هي دُنى برأيكم؟ وماذا تريد؟ تتيح هذه المحادثة للأطفال أن يعبّروا عن أمور يرغبونها.

حول سلوك دنى: ترفض دنى إعطاء اللعبة لصديقتها. نتحادث مع الأطفال حول ما يمكن أن يكون سبب رفض دنى. كيف يمكن أن تشعر دنى، وكيف ممكن أن تشعر صديقتها في تلك

اللحظة؟ نشجّع الأطفال على اقتراح حلول بديلة.

حول تجارب شبيهه: نشجع الأطفال على المشاركة ونتحادث حول مواقف شبيهة قد تحدث يوميًا في الروضة. كيف تعامل الأطفال معها، وكيف تعاملت المربية؟

حول حلول بديلة: نعود مع الأطفال إلى المواقف التي ترفض فيها دنى اقتراحات من حولها: وجبة الفطور، والملابس التي تعدّها الأم ّ لها. نتحادث معهم حول أسباب رفض دنى برأيهم (ربّما لا تحبّ نوع الطعام المقدّم لها، وربّما تريد أن تلبس الثوب الجديد لتريه لأصدقائها).

نستخدم تمثيل الأدوار- المربية كأم ّ وأحد الأطفال كدنى. نطلب من الأطفال المساعدة في اقتراح

حلول بديلة على الأم وعلى دنى.

نتواصل

نوزّع على الأطفال وجوهًا مبتسمة (أريد) ووجوهًا عابسة (لا أريد). نشجّع كلّ طفل على الحديث عن أمرٍ يريده وآخر لا يريده في الروضة، حين يرفع رسمة الوجه الملائم. يتيح لنا ذلك كمربّيات أن نتعرّف أكثر على ميول وأحيانًا صعوبات الأطفال كمجموعة وكلّ طفل كفرد.

يمكننا أن ندعو الأهل إلى ورشة تأليف كتاب مع طفلهم بعنوان “فلانة/ة يريد/تريد”. وهذه مناسبة أن يتعرّف الأهل على أمور يرغبها أطفالهم في حياتهم العائلية.

نوزّع على الأطفال وجوهًا مبتسمة (أريد) ووجوهًا عابسة (لا أريد).

نتواصل

نوزّع على الأطفال وجوهًا مبتسمة (أريد) ووجوهًا عابسة (لا أريد). نشجّع كلّ طفل على الحديث عن أمرٍ يريده وآخر لا يريده في الروضة، حين يرفع رسمة الوجه الملائم. يتيح لنا ذلك كمربّيات أن نتعرّف أكثر على ميول وأحيانًا صعوبات الأطفال كمجموعة وكلّ طفل كفرد.

يمكننا أن ندعو الأهل إلى ورشة تأليف كتاب مع طفلهم بعنوان “فلانة/ة يريد/تريد”. وهذه مناسبة أن يتعرّف الأهل على أمور يرغبها أطفالهم في حياتهم العائلية.

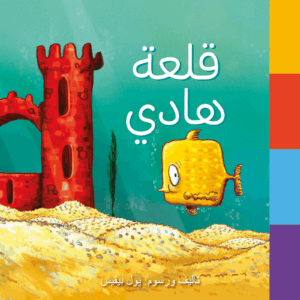

قلعة هادي

قلعة هادي  عندما خفت من القرش

عندما خفت من القرش  دمى القلق

دمى القلق  الكتاب الغاضب

الكتاب الغاضب  عصفور مستاء

عصفور مستاء  أخبرهم يا فيلون

أخبرهم يا فيلون  غولة الألوان

غولة الألوان  القطّ ظريف ونظّارته السحريّة

القطّ ظريف ونظّارته السحريّة  دنى تريد

دنى تريد