الأهل الأعزّاء

هل يحصل طفلكم على المساحة ليُبدي رأيه في النقاشات العائليّة أو مع الضيوف؟ هل سبق واختلفتم بالرأي معه؟ تأخذنا هذه القصّة الطريفة إلى عالم السيّد مدوّر والسيّد مربّع، حيث بنى كلّ منهما عالمه الخاصّ ونظرته المختلفة. يختلف الاثنان على كلّ شيء، إلى أن تأتي الفرصة المناسبة ليتّفقا معًا على أنّهما مختلفان ومستمتعان، فالاختلاف لا يُفسد للودّ قضيّة.

تُثير هذه القصّة سؤالًا يُشغلنا كأهل: كيف يمكننا أن ندعم طفلنا ليصقل رأيه الخاصّ به؟ علينا أن نتّفق أوّلًا على أنّه من الضروريّ وجود اختلاف في الرأي مع طفلنا، وأن نحفّزه على إبداء رأيه الخاصّ من خلال طرح الأسئلة التي تحثّه على التعبير عن رأيه، وإعطائه الاهتمام اللازم؛ فنُصغي إليه ونحاوره، ونشاركه برأينا حول مواقفه من خلال استخدام جمل مثل: يعجبني رأيك، لم أفكّر بهذا من قبل، يمكن أن نفحص ذلك معًا، وغيرها.

نتحاور

حول رأي الطفل– السيّد مدوّر والسيّد مربّع يريان الأمور بشكل متعارض. نسأل طفلنا: هل الأمور متعارضة حقًّا؟ كيف ترى أنت ذلك؟ هل ترى أنّ الكلب هو الأوّل أم الأخير؟ هل تبتعد السيّارة فعلًا أم تقترب؟ نشجّعه على استخدام تعابير مثل: “يتعلّق بـ” أو “حسب”، كي نحفّز الطفل على رؤية الأمور من عدّة جوانب.

خبرات شبيهة– نسأل طفلنا: هل اختلفت مع صديق ذات مرّة؟ كيف كان ذلك؟

نحفّز التفكير

ننظر إلى أغراض البيت ونصفها من منظور السيّد مدوّر والسيّد مربّع، مثلًا: أنا أرى حائطًا وراء التلفاز، أو تلفازًا أمام الحائط. نصف أغراضًا أخرى باستخدام تعابير مختلفة، مثل: أمام-خلف، أو فوق-تحت، أو أيّ تعبير آخر ترونه مناسبًا.

نُثري لغتنا

تعجّ القصّة بالأضداد، مثل: قريب-بعيد، أوّل-أخير، مضيء- معتم وغيرها. نبحث عنها ونستعملها في وصف ما حولنا.

نبدع

نرسم عددًا من الدوائر على ورقة، وعددًا من المربّعات على ورقة أخرى، ونبدع أشكالًا ورسوماتٍ من كلّ دائرة ومربّع.

نلعب

نتسابق لجمع أكبر عدد من الأغراض في بيتنا تحتوي على أشكال مختلفة: دائرة، مربّع، نقاط، خطوط متوازية، وأخرى.

نتحاور

حول رأي الأطفال– نتصفّح رسومات الكتاب، ونسأل الأطفال ماذا ترَوْن أنتم؟ مع من تتّفقون؟

كيف اتّفق السيّد مدوّر والسيّد مربّع حسب اعتقادكم؟ وهل اتّفقنا فعلًا؟

خبرات شبيهة- هل حدث مرّة واختلفت بالرأي مع صديق؟ كيف كان ذلك؟ وكيف حللتم المشكلة؟

نثري لغتنا

نثري مفاهيمَ أساسيّة– الكتاب غنيّ بمفاهيم حسّيّة أساسيّة مثل- مصطلحات التواجد في المكان: الأخير، الأوّل، اتّجاهات: نحوي، من عندي، ألوان: أبيض، أسود وغيرها. نبحث عن هذه المفاهيم ونستعملها في وصفنا لأغراض في الصفّ.

لعبة الكلمة والعكس– نسأل الأطفال: ما عكس كبير، عالي، طويل، فارغ، معتم وغيرها. يمكنُكِ أن تقسّمي الأطفال إلى مجموعات، ثمّ تجميع النقاط حسب الإجابات الصحيحة.

نزيد من القاموس اللغويّ- نتعرّف على أسماء الأشكال الهندسيّة المختلفة– منها: مربّع، دائرة، ونتعرّف على أشكال أخرى: مثلّث، مستطيل.

نتعرّف على حالات الطقس المختلفة– غائم، مشرق، ثمّ نسأل الأطفال أيّ حالات طقس أخرى تعرفون؟ ممطرة، مغبرّة، عاصفة. يمكننا أن ننظر كلّ صباح من شبّاك الصفّ، ونصف حالة الطقس التي نراها.

نحفّز التفكير

نعرض للأطفال مجموعة أغراض مختلفة، ونطلب منهم أن يصنّفوا الأغراض حسب معيار مختلف. مثلا؛ صنّفوا حسب الشكل الأساسيّ- مربّع، دائرة. أو حسب الطول: من الأطول إلى الأقصر، أو حسب اللون من الأدكن إلى الأفتح.

نقوم ببناء أشكال هندسيّة من الأغراض حولنا– كعيدان خشبيّة، أزرار، ليجو، حبال وغيرها.

نبدع

نقسّم الأطفال لمجموعات، ونقوم بإنتاج لوحة فنّيّة مشتركة من أشكال مربّعة ودائريّة مختلفة الأحجام والألوان من وحي القصّة.

نرسم أشكالًا وأغراضًا مألوفة بأشكال جديدة- مثل تفّاحة مربّعة، هاتف دائريّ إلخ.

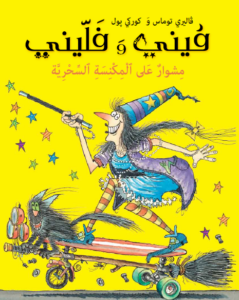

نتحادث

حول القرصان والقبطان: نتساءل مع طفلنا: هل سلمان قبطان أم قرصان؟ ما الفرق بينهما؟ هل يمكن أن يكون الاثنان معًا؟

حول مرونة التفكير: نسأل طفلنا: هل حدث معك أن فهمت أمرًا بطريقتيْن مختلفتيْن؟ أو فسّره الآخرون بطريقة مختلفة؟

حول خبرات مشابهة: نسأل طفلنا: هل سبق وذهبت في رحلة أو خضت مغامرة اكتشفت فيها شيئًا جديدًا؟ أين وماذا اكتشفت؟

نثري لغتنا

نتعرّف على مفردات جديدة، مثل: صارية، قمرة، دزّينة، عصابة، كهرمان، وغيرها.

نبحث عن المفردات الموزونة في النصّ مثل: قرصان، قبطان، قمصان، سعدان، فرمان وغيرها. نتعرّف إلى معناها، ونبحث عن كلمات جديدة من نفس الوزن.

نبدع

نتنكّر بزيّ القراصنة ونرسم خريطة الكنز، ونقرصن معًا في رحلة بحث شائقة في أنحاء البيت وحوله!

نستكشف

الشخصيات: نبحث عن قصص شخصيّات بحريّة مشهورة، ممّن ذُكرت في النصّ، مثل: ماجلان، وأخرى لم تذكر، مثل: ابن بطوطة، خير الدين بربوس، السندباد. نتعرّف إلى الباحثة جين جودال، وشخصية طرزان الخياليّة.

الخريطة: نتمعّن في الخريطة أدناه ونتتبّع رحلة سفينة القرصان سلمان ونستكشف المدن التي زارها: من هم سكّانها؟ وما هو زيّهم التراثيّ، وطعامهم الشعبيّ؟ https://pjisrael.box.com/s/cnaselkv4l85f1cizx4jh1zruc0eojiu

نقرأ معًا

تتطرّق القصّة إلى مفهوم تعدّد التفسيرات ورؤية الأمور من وجهات نظر مختلفة، تمامًا كالشخصيّة المستوحاة منها -شخصيّة سلمان- نبحث عن حكاية القرصان فرانسيس دريك من العصور الوسطى؛ الذي كان قبطانًا وفارسًا في إنجلترا، بينما لُقّب بالقرصان في إسبانيا. هذه المهارة، تساعد الطفل على زيادة المرونة بتفكيره، وتطوير طرق تقييمه لما حوله.

إضافة إلى أنّ عالم القراصنة من المواضيع المثيرة للاهتمام عند الأطفال، فهو يجمع بين المغامرة والخيال والتاريخ. يمكن استغلال هذا الاهتمام لتعليمهم العديد من المفاهيم والمهارات، مثل التخطيط والبحث والاكتشاف.

نتحادث

حول استنتاجات من القصّة– ماذا تعرفون عن القراصنة؟ ما هي صفاتهم؟ هل سلمان كان قرصانًا أم قبطانًا؟ لنفكّر، نتحاور ونبرّر ما هو رأينا؟ كيف عرفتم الفرق بين القرصان والقبطان؟

حول تطوير مهارة ومرونة التفكير– هل حدث لكم أمر يمكن أن يحمل أكثر من تفسير؟ مثلًا؛ أنت فكّرت شيئًا وصديقك فكّر شيئًا آخر؟

نطلق العنان لخيالنا– ماذا لو خرجتم إلى مغامرة اكتشاف بالبحار البعيدة. تُرى مع مَنْ تسافرون وماذا سيحدث لكم وماذا ستكتشفون؟

نثري لغتنا

نُثري قاموسَنا اللغويّ- تزخر القصّة بمفردات جديدة من عالم البحار والقراصنة – يُمكننا أن نصنع قاموس عالم البحار والقراصنة، نتعرّف على كلمات جديدة ومعانيها.

نعزّز التعبير اللغويّ والوصف- ونتحدّث حول تجارب مشابهة؛ هل زرتم مرّة بلدًا أو مكانًا جديدًا؟ صفوا لنا المكان، سكّان البلد؟ طعامهم؟ صفاتهم؟

تحتوي القصّة على كلمات مسجوعة؛ نستخرجها من القصّة ونحاول إيجاد كلمات شبيهة من نفس الوزن.

نتأمّل الإعلانات المختلفة في القصّة، ونثري لغتنا وكتابتنا الإبداعيّة عن طريق الاستعانة بنشاط حول كتابة إعلان من وحي القصّة، كما مفصّل في موقع مكتبة الفانوس.

نتعرّف على كلمة “القرصبطان”، التي تدمج بأسلوب مميّز بين كلمة قرصان وقبطان – ونحاول أن ندمج كلمات أخرى من وحي خيالنا، مثل – ضخماصور وغيرها.

نبدع

نخطّط يوم اللباس كقراصنة– نشجّع الأطفال على ارتداء ملابس تشبه القراصنة: قبّعة سوداء، شريط عين، وربطة عنق حمراء. يمكنهم إحضار ألعابهم المفضّلة التي تشبه الكنوز أو الخرائط.

نتعرّف على الخريطة ونكتشف بلدان أخرى– نتتبّع مسار القرصان سلمان وطاقم سفينته، بالاستعانة بالنشاط المرفق في الموقع، ونتعرّف على البلدان المختلفة التي زارها في رحلته.

نخطّط ونرسم خريطة الكنز– نوزّع على الأطفال أوراقًا وأقلام تلوين. ونطلب منهم رسم خريطة لجزيرة خياليّة مليئة بالكنوز. يمكنهم استخدام رموز بسيطة للإشارة إلى الكنوز المدفونة، المخاطر، والمسارات.

نتخيّل ونبني سفينة قراصنة- نستخدم علب الكرتون الكبيرة لبناء سفينة، يمكن للأطفال تزيين السفن بالأعلام والأشرعة والصور.

نلعب

لعبة البحث عن الكنز- نختار مكانًا في الصفّ لإخفاء “الكنز” (يمكن أن يكون صندوقًا مليئًا بالألعاب الصغيرة)، نعدّ خريطة بسيطة للكنز ونوزّعها على الأطفال. يمكنهم العمل في مجموعات للعثور على الكنز باستخدام الخريطة.

نبحث

نتتبّع مسار السفينة في الخارطة، في نهاية الكتاب، ونبحث عن المدن الساحليّة التي زارها القرصان سلمان ونتعرّف عليها.

نبحث عن صور وقصص لقراصنة وبحّارة مشهورين مثل- خير الدين بربوس، السندباد، ونعرض صورًا لأساطيل، قراصنة وخرائط كنوز وأعلام، وغيرها من العناصر المرتبطة بهذا العالم الواسع.

نبحث عن معلومات حول الشخصيّات المتنوّعة التي ذكرت في القصّة، مثل- ماجلان، باب خان، جين جودال.

فعاليات حول الملاحة والخريطة والإعلان

تجدين هنا نشاطات مختلفة حول القصّة– حول الملاحة، الخريطة والإعلان:

نتحادث

حول المشاعر المختلفة: نسأل الطفل: أين الجدّة؟ هل هي موجودة في الحقيقة؟ كيف تشعر الطفلة في القصّة؟ ماذا فعلت كي تتعامل مع اشتياقها؟ هل يمكن أن تكون هناك مشاعر أخرى لدى الطفلة لم تظهر في القصّة؟

حول تجارب مشابهة: نسأل الطفل: هل فقدت مرّة شخصًا أو كائنًا عزيزًا عليك؟ هل تشتاق له؟ ماذا يمكن أن تفعل عندما تشتاق؟ في حال فقدان الجدّ أو الجدّة – نتشارك معًا بذكريات جميلة منه/ها: ماذا كنّا نحبّ أن نفعل سويًّا؟

نتمعَّن

تأخذنا الرسومات إلى العالم الجميل الذي جمع الحفيدة والجدّة. نتمعّن في الرسومات وننتبه إلى الأغراض التي انتقلت من الجدّة إلى الحفيدة، وإلى أغراضٍ أخرى تشبه ما نراه في بيوت أجدادنا.

نبدع

نزور الجدّة أو الجدّ، نخبره/ا كم نحبّه/ا، ونصنع معًا ألبومًا أو صندوقًا مشتركًا من صور وأغراض لذكريات جميلة مع أجدادنا. نذهب سويًّا إلى البحر ونجمع معهم أصدافًا وأحجارًا مختلفة.

نستكشف

نتأمّل الرسومات، ونحاول أن نخمّن في أيّ مدينة يتواجد بيت الجدّة. نستذكر مدنًا ساحليّة أخرى في بلادنا ونتعرّف عليها.

حول الكتاب

تطرق لنا هذه القصّة باب التعامل مع الفقدان عند الأطفال. عندما نتحدّث عن الفقدان، كأن يكون فقدانا صغيرا كضياع لعبة أو الابتعاد عن صديق، ويمكن أن يكون فقدانا كبيرا كوفاة شخص قريب، أو حتّى انفصال الوالدين- هو نوع من أنواع الفقدان- فقدان البيت الواحد الذي كوّن عائلته حتّى الآن.

تركّز هذه القصّة على أحد المشاعر المختلفة، التي نشعر بها في سيرورة الفقدان، وهي الشوق. تشتاق الحفيدة لجدّتها وتستعيد الذكريات الجميلة التي اعتادت أن تفعلها مع جدّتها. لبستْ حليّ ومجوهرات جدّتها وقامت بتذكّر زيارات البحر والطعام في بيت جدّتها، واختتمت برسمة لتخليد ذكراها، قائلة لها إنّها في ذاكرتها وقلبها دومًا. هذه أمثلة لآليّات صحّيّة للتعامل مع الشوق والحنين في سيرورة الفقدان.

يمكن أن نلاحظ مشاعر مختلفة جراء الفقدان مثل الحزن، الألم، الشوق والحنين، الغضب، وحتّى الصمت وغيرها. هذه المشاعر، لا بدّ لنا أن نفهمها ونعطيها الشرعيّة، ونأخذ بيد الطفل لينتج شيئًا منها؛ كعمل فنيّ، مشاركة لذكرى، طقوس دينيّة، وغيرها. علينا ألّا نستعجل الطفل في المبادرة، بل إعطاؤه الإمكانيّة والوقت والصبر ليتقدّم بوتيرته هو، واستعداده للمضيّ قدمًا.

الأطفال كما نحن، بحاجة إلى الوقت والدعم وإيجاد الوسائل التي تساعد على تجاوز صعوبة الفقدان. هذه السيرورة يمكن أن تستمرّ شهورا حتّى سنوات، كي يجد الطفل توازنه من جديد.

عقب القصة، يمكننا أن نستذكر مع الأطفال تجارب مختلفة حول نهايات لمراحل معيّنة من حياتهم، مثل- نهاية الروضة، نهاية البستان، دورة إلخ.. كلّها كانت صعبة آنذاك، لكنّ الأطفال مرّوا بها بسلام. نشدّد أنّ هذه هي سنّة الحياة هناك بداية ونهاية. كما مررنا بهذه المراحل، سنمرّ ونعبر ما نفتقده بسلام. هكذا نزيد من وعيهم وحصانتهم للتعامل مع الفقدان أو النهايات.

نتحادث

حول المشاعر المختلفة في القصّة– كيف برأيك كانت علاقة الطفلة مع جدّتها؟ هل الجدّة موجودة؟ ما هو شعور الطفلة وكيف ساعدت نفسها؟ هل يمكن أن تكون مشاعر أخرى عند الطفلة ولم تتكلّم عنها في القصّة؟ هل أعجبتكم فكرة الطفلة في نهاية القصّة؟

حول تجارب مشابهة– يمكننا أن نطلب من الأطفال تذكُّر شيء أو شخص فقدوه، ولم يعد بحوزتهم أو معهم. نشجّع الأطفال في الصفّ على التعبير عن مشاعرهم المختلفة جراء الفقدان، مثل الحزن، الألم، الشوق والحنين وحتّى الغضب. نشجّع الأطفال على رسم شعورهم أو تجسيده بعمل فنّيّ من المعجون أو أيّ شيء آخر. هل لديكم أفكار أخرى يمكن أن نفعلها، كي نتذكّر شيئا أو شخصا فقدناه؟

نتشارك- كيف نقضي وقتنا عند الأجداد؟ ماذا نحبّ أن نفعل أو نأكل في بيت جدّنا أو جدّتنا؟ لو كان بإمكانك أن تذهب إلى مكان مع جدّتك، أيّ مكان تختار؟

نثري لغتنا

نثري المقدرة على النحو من خلال تعلّم استعمال كلمات السؤال– تحوي القصّة أسئلة متنوّعة، ومنها أسئلة استفهام وأسئلة استنكاريّة، نتعرّف على صيغة السؤال مع الأطفال ونتمرّن معًا– يمكننا أن نقيم حفل الأسئلة ونسأل أصدقاءنا، نشجّع استعمال كلمات مثل- كيف؟ لماذا؟ ماذا؟ من؟ أين؟ متى؟ ما؟ كم؟

نثري قاموسنا اللغويّ- نتعرّف على أسماء لأكلات شعبيّة– تحوي القصّة أسماء لأكلات شعبيّة مثل “البحتة” و”الشيشبرك”. نتعرّف مع الأطفال على أصناف وأسماء لوصفات شعبيّة مختلفة.

نتواصل

يوم للأجداد– ندعو الأجداد ونقضي يومًا ممتعًا معًا في الصفّ. نفكّر بفعاليّات ملائمة مثل- رسم لوحة مشتركة/ طبخة أحبّها من يدي جدّتي/ تقديم فقرة/ قصّة إلخ.

مقابلة الأجداد– نطلب من الأطفال إجراء مقابلة مع جدّهم أو جدتهم، تضمّ أسئلة عن طفولتهم وعن أكلات شعبيّة يحبّونها، وغيرها من الأسئلة اللطيفة.

نستكشف

نتعرّف على المدن الساحليّة في البلاد، وما يميّز كلّ واحدة منها. نقوم بزيارة ميدانيّة لإحداها. نزور الأماكن التاريخيّة والمميّزة في المدينة.

الأهل الأعزّاء

الأهل الأعزّاء،

تُرى كيف سيتعامل طفلنا إذا ما نقصه شيء؟ هل سيحاول أن يحصّله بذاته؟ أم سيبتعد ويتنازل عن رغبته؟

صحيح أنّه ليس لدى كوكي، السلحفاة الصغيرة بطلة قصّتنا، قوقعة كبقية السلاحف، إلّا أنّ لديها خيالًا واسعًا، وثقة بالنفس وتصميمًا على حلّ مشكلتها، ومساندة من المجتمع المحيط بها؛ فبعد أن اكتشفت كوكي اختلافها عن رفيقاتها، شعرت بالغضب إلّا أنّها لم تيأس، بل استطاعت أن تصنع قوقعة لا مثيل لها، وتنطلق لاكتشاف المحيط الواسع. كلّ ذلك بفضل التعاون مع رفيقاتها، والبيئة الداعمة من حولها، وبفضل إبداعها وإصرارها.

تسلّط هذه القصّةُ الضوءَ على قدرتنا في تغيير حياتنا، إذا توفّرت لدينا الإرادة والمثابرة وحصلنا على المساندة. يكمن دورنا كأهل، أوّلًا، في تقبّل طفلنا ودعمه، وتعزيز الحسّ بالمقدرة لديه، ودفعه نحو الاستقلاليّة في التعامل مع المشكلات والعوائق المختلفة التي قد تواجهه؛ فينمو إنسانًا إيجابيًّا، مصمّمًا، ومبدعًا.

نناقش

- حول الغلاف- في اللّقاء الأوّل مع القصّة، وقبل قراءة عنوانها، يمكن أن تعرضي على الأطفال رسمة الغلاف، وأن تسأليهم حول موضوع القصّة وَفْقَ رأيهم. من هي كوكي؛ أيّ كائن حيّ يا ترى؟ وماذا يمكن أن يحدث معها؟

- حول فهم القصّة- ماذا حدث لكوكي؟ كيف شعرت أنّها لا تملك قوقعة؟ كيف تغلّبت على مشكلتها؟ ماذا فعلت رفيقاتها؟ وكيف ساعدنها؟

- حول الحفاظ على بيئة الشاطئ- يمكن أن تشكّل هذه القصّة نقطة انطلاق للحديث مع الأطفال حول الحفاظ على بيئة الشاطئ، من خلال السؤال: ماذا نرى في الرسومات؟ وكيف يؤثّر رمي المهملات على الشاطئ؟ ماذا فعلت الكائنات البحريّة وكيف نظّفت بيئتها؟ ونحن، ماذا يمكننا أن نفعل، عندما نزور الشاطئ، للحفاظ عليه؟

- حول مميّزاتنا الخاصّة- نستغلّ موضوع القصّة ونبادر للحديث عن موضوع الإتاحة والمساعدات المختلفة التي يمكن أن نراها في بيئتنا الصفّيّة أو في البيئة الخارجيّة. نقارن معًا حول المشترَك والمختلِف بيننا- كلّنا لدينا عيون وأيادٍ وشعر، لكنّ كلّ شخص هو مميّز ومختلف بصفاته وقدراته. إنّ الاختلاف جميل ويساعدنا أن نكمل بعضنا الآخر، وأن نحبّ بعضنا الآخر. ندعو إلى تقبّل الاختلافات فيما بيننا، ونقرّب للأطفال مفهوم استعمال الوسائل المتعدّدة لتساعد الآخرين مثل النظّارة أو سمّاعة الأذن، أو صور توضيحيّة وغيرها، تماما كما فعلت كوكي بصنع قوقعة خاصّة بها، كي تساعدها على السباحة في البحر وتحميها من الحيوانات المفترسة. نشجّع أطفال الروضة على البحث في بيئتهم عن إشارات للإتاحة، ونساعد الأطفال على فهم أنّ الاختلاف هو الطبيعيّ.

نثري لغتنا

- نثري قاموسنا اللغويّ- نتعرّف على كلمات جديدة ونقرّب معناها– لمحت، على مهل، على عجل، هشّة، دوّى.

- الوعي الصرفيّ- تعجّ القصّة بأفعال مؤنّثة- اقتربت، انقلبت، تدحرجت، تثاءبت. وأفعال مذكّرة مثل وصل، أفاق. نميّز بين الأفعال المؤنّثة والمذكّرة ونبحث لكلّ فعل عن صوره الصرفيّة المختلفة للمؤنّث والمذكّر.

- نثري قاموسنا الوصفيّ- نتعرّف كيف نصف ظواهر طبيعيّة مختلفة مثل – هدير الأمواج؛ كما ذكر في القصّة ونتعرّف على هبوب الريح، هطول المطر، ترى ماذا نستعمل للغيوم في السماء؟ أو الماء في الوادي؟

نبدع

- نصنع مجسّما صغيرا لبيئة الشاطئ، من خلال موادّ مختلفة كالورق المقوّى، رمال، أصداف، رسومات مختلفة. ثمّ نضيف مجسّمات أو نرسم كائنات يمكن أن نراها على الشاطئ. ونجمع المعلومات عنها.

- نستعمل تقنيّات الرسم بالألوان المائيّة بالملح ونبدع بلوحات متنوّعة، كما هو مفصّل عن طريق رسّامة القصّة بالفيديو، في موقع مكتبة الفانوس.

نتواصل

- يمكن أن نقوم بزيارة ميدانيّة إلى المتحف الطبيعيّ في تل أبيب أو معرض الكائنات البحريّة في القدس أو إيلات، ونتعرّف عن كثب على المخلوقات الحيّة المختلفة.

- ندعو باحث طبيعة ليعرض لنا معلومات عن الكائنات الحيّة المختلفة.

نكتشف

نسجّل لجولة مشاهدة تفقيس بيض السلاحف البحريّة، التي تقام كلّ صيف في شواطئ البلاد- يمكن التسجيل مسبقا في الرابط أدناه أو من خلال موقع سلطة الطبيعة والحدائق.

https://www.parks.org.il/article/form-sea-turtles/#Z

نتحاور

نَتَحاوَرُ

حول التعامل مع الاختلاف: نسأل طفلنا: بمَ كانت كوكي مختلفة عن صديقاتها؟ كيف شعرت؟ كيف وجدت حلًّا لمشكلتها؟

حول التعامل مع المشكلات: نسأل طفلنا إذا شعر مرّة أنّه مختلف أو واجه مشكلة بسبب ذلك الاختلاف. ماذا فعل؟ كيف تصرّف؟ هل سانده أحد؟ وكيف قام بذلك؟

نبدع

نُبدِعُ

- نصنع قوقعة من أغراض البيت، وننطلق معها بمغامرات مختلفة من نسج خيالنا، نسردها بكلماتنا وحركاتنا.

- نطلب من طفلنا أن يفكّر بطرق مختلفة لاستعمال أغراض متعدّدة – الملعقة، قطعة القماش، الكتاب، القلم، الصدف وغيرها…

نستكشف

نَسْتَكْشِفُ

نزور شاطئ البحر، نبحث عن الكائنات الحيّة في الشاطئ، مثل: السلاحف، سرطان البحر، الطحالب، الصدف وغيرها. يمكننا أن نجمع الصدف لنصنع منه قلادة أو إطارًا للصور.

نتواصل

نَتواصَلُ

يضمّ مجتمعُنا أشخاصًا مختلفين، يعاني جزء منهم من تحدّيات مختلفة كفقدان البصر، ومحدوديّة الحركة وما إلى ذلك. نخرج مع طفلنا في جولة في البلدة، ونبحث عن لافتات تشير إلى إتاحة المكان لأشخاص مع تحدّيات خاصّة. نصوّرها بكاميرا الهاتف ونتحدّث عنها، وعن أهمّيّة الإتاحة بشكل عامّ.

نتحاور حول...

- حلّ المشكلات: واجَهَ الإخوة في القصّة مشكلة. نسأل طفلنا: ما هي المشكلة؟ من استطاع أن يحلّها؟ نشارك بعضنا البعض بمشكلة واجهتنا وكيف استطعنا أن نحلّها.

- الحسّ بالمقدرة وتعزيز المسؤوليّة: نتيح لطفلنا أن يختار مهمّة في البيت يكون مسؤولًا عن تنفيذها، ونشجّعه على ذلك.

- صفات طفلنا: نطبع كفّ يد طفلنا على ورقة، ونكتب داخل كلّ إصبع صفات ومميّزات طفلنا ونقاط قوّته، ثم نعلّقها على الثلّاجة لنعطيه شعورًا بالثقة والفخر بقدراته.

نثري لغتنا ونطوّر تفكيرنا

نتأمّل الرسومات المختلفة في القصّة: نصف الرسومات التي تحت الأرض، والتي فوق سطح الأرض، ونميّز أوجه الشبه والاختلاف بينها. نستعمل المصطلحات: واسع، ضيّق، مضيء، مظلم وغيرها.

نُبدع

- دمية: نستعمل جوارب قديمة لصنع دمية على هيئة الخُلْد موريس. نثبّت لها أنفًا وعيونًا، ونلبسها قبّعة من القماش. يمكننا أن نصنع ما شئنا من دمًى لحيواناتٍ مختلفة.

- رسمة مشتركة: نرسم على ورقة خطًّا عموديًّا أو أفقيًّا، ونكمله كلّ مرّة بطريقة مختلفة. نتبادل الأدوار مع طفلنا، لنحصل على رسمة، ونلوّن الفراغات فيها معًا.

نتواصل

نقوم بجلسة تأمّل وتواصل مع الطبيعة. نزور غابة أو حديقةً قريبة، ونجلس بهدوء وسكينة. نراقب الحيوانات المختلفة حولنا، نشمّ الروائح، ونشعر بهبوب الرياح على جسمنا.

نبحث

نبحث عن الحيوانات التي تبني جحورها تحت الأرض، مثل الخُلْد وغيره، ونجمع معلومات عن صفاتها وطعامها. يمكننا أيضًا أن نشاهد فيلمًا عنها عبر اليوتيوب.

عن الكتاب

نتحادث–

حول رأيهم– ما رأيكم بتصرّف الخُلد موريس؟ ما هي مميّزاته؟

حول تجارب شبيهة– نطلب من الأطفال المشاركة والتحدّث عن مشكلة حدثت معي واستطعت أن أحلّها.

“صحيح أنّني صغير لكنّني أستطيع أن أفعل أشياء كبيرة”؛ جملة تلخّص الحاجة النفسيّة لدى الطفل في هذه المرحلة. إذ يميل الكثير من الأطفال إلى التجربة وفحص قدراتهم، قوّتهم ومقدرتهم، فيساهم ذلك في بناء تصوّرهم الذاتيّ السليم. يمكن أن نشاهد رغبة الأطفال بتجربة كلّ شيء بأنفسهم وإصرارهم على ذلك، وبنفس الوقت نلاحظ البكاء الشديد وقت الفشل والرغبة بالنجاح والشعور بالقوّة.

وظيفتنا كمعلّمات أن نتفّهم ونتقبّل هذا الإصرار لدى الطفل في التجربة وإعطاؤه الحيّز والتفهّم؛ لا بل ونشجّعه على المحاولة. أجمل درس يمكن أن تعطيه لأطفال الروضة أن يجرّبوا بأنفسهم، حتّى لو لم يكن كالمتوقّع. من الجميل أن نستغلّ هذه الحاجة عند الأطفال ونجعلهم مساهمين في ترتيب الروضة أو عرض قصّة أو أيّ مهمّة كبيرة كانت أم صغيرة. علينا الانتباه أنّه في بعض الأحيان يمكن أن نفسّر خطأً رغبة الطفل في التجربة والإصرار، ونراه مُعاندًا أو متسلّطًا، إلّا أنّ هذه التفسيرات الخاطئة من شأنها أن تقلّل من تصوّر الطفل لذاته، ومن رؤيته لمقدرته، وبذلك تُقلّص روح الإبداع عند الأطفال.

نتحادث

نتحادث

حول رأيهم– ما رأيكم بتصرّف الخُلد موريس؟ ما هي مميّزاته؟

حول تجارب شبيهة– نطلب من الأطفال المشاركة والتحدّث عن مشكلة حدثت معي واستطعت أن أحلّها.

حول حلول مختلفة– ممكن للمعلّمة أن تشارك مشاكل يوميّة تحدث في الصفّ، ونسمع حلولًا مختلفة، وتطلب من الأطفال أن يكملوا، لو كان الخُلد موريس هنا وفكّر بشكل مختلف لقال: …..

نثري لغتنا

نُثري لغتَنا–

نطوّر من قاموس الطفل اللغويّ ونتعرّف على الكلمة والعكس، من خلال وصف الرسومات فوق الأرض وتحت الأرض- مثل: -معتم -مُضيّ –فوق -تحت -مليء -فارغ وغيرها. يمكننا أن نقسّم الأطفال إلى مجموعتين ونلعب لعبة الكلمة والعكس.

نتعاون ونبدع

نتعاون ونبدع-

عمل فنيّ – نقسّم الأطفال إلى مجموعات؛ وكلّ مجموعة تبني عملًا فنّيًّا من وحي القصّة كمجسّم، لوحة ثمّ يعرضون إبداعاتهم أمام المجموعات الأخرى. أو نقوم بتنظيم معرض في مدخل الصفّ؛ يستمتع برؤيته كلّ من يدخل الصفّ.

نمثّل معًا- نقوم بتمثيل القصّة، وممكن أن نختار أزياء مختلفة وأن نمثّل بالإيماء مهامّ مختلفة بالقصّة؛ كالأكل والحفر وتجميع الطعام وغيرها.

نتعلّم

نتعلّم-

ندعو إنسانًا خبيرًا بالحيوانات ونتحدّث عن عالم الطبيعة ما تحت الأرض. ما هي الحيوانات التي تعيش تحت الأرض، أو الحيوانات التي تبني جحورا أو بيوتا تحت أقدامنا؟

نصنع

نصنع–

نصنع دمية الخُلْد عن طريق رسم شخصيّة الخُلْد، ثمّ تلصيقها بعود خشبيّ صغير وجعله داخل كيس ورقيّ صغير يكون بمثابة بيته. يمكن إرفاق رابط أو صور. مرفق رابط:

https://www.activityvillage.co.uk/mole-puppet

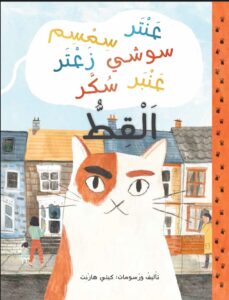

نتحاور حول...

- الحبكة: تعدّدت أسماء القطّ في القصّة. نتتبّع أحداث القصّة وزيارات القطّ للجيران المختلفين، وننتبه إلى أسمائه المختلفة. نسأل طفلنا: لماذا، حسب رأيك، بقي القطّ في منزل السيّدة المسنّة؟ ماذا وجد عندها؟ كيف ساعدها في التعامل مع الوحدة؟

- المشاعر: نتصفّح القصّة مع طفلنا ونتحادث حول مشاعر الجيران والقطّ. كيف تغيّرت في القصّة؟ وما سبب ذلك؟

- العلاقات الاجتماعيّة: نسأل طفلنا: ماذا تغيّر في حارة القطّ؟ كيف كانت علاقة الجيران معًا في بداية القصّة وفي نهايتها؟ نشارك طفلنا بأمور نقوم بها مع الجيران والأقارب في المناسبات المختلفة، مثل: تناول الطعام معًا، والخروج في نزهات. أيّ نشاط يمكن أن نقوم به بمشاركة الجيران لتعزيز العلاقة الطيّبة معهم؟

نتواصل

- مع الأجداد: نقضي وقتًا ممتعًا مع الأجداد، نسأل عنهم ونطمئنّ عليهم، وربّما نتشارك معهم القصّة ونسألهم: ماذا تحتاجون؟

- مع الجيران: نبادر إلى نشاط مع الجيران، كأن نتناول الطعام معًا، أو ننظّف الحيّ ونزرع الزهور.

- نعتني بقطط الحارة: نقدّم لها الماء والطعام بأوانٍ يمكن أن نصنعها من علب مستعملة.

نبدع

نتمعّن في الرسومات ونحاول أن نكتشف مميّزات كلّ عائلة في الحيّ، ونعطيها أسماء مختلفة، ونتعرّف على ثقافاتها المتنوّعة بدليل ملابسها. يمكننا أيضًا أن نبحث عن معلومات مرتبطة بتلك الثقافات.

نبحث

نبحث في مكتبة بيتنا عن قصص حول القطط، مثل قصّة “القطّ ظريف ونظّارته السحريّة” من مكتبة الفانوس، وغيرها.

نتحادث

نتحادث–

حول الأسماء المختلفة- لماذا لدى القطّ أسماء مختلفة؟ لو زارك القطّ مرّة ماذا كنت ستسمّيه؟ وأيّ ألعاب ستلعب معه؟

حول معنى القصّة- لماذا حسب رأيك بقي القطّ في منزل السيّدة فلّة؟ ماذا وجد عندها؟ كيف ساعدها للتعامل مع الوحدة؟

حول حيواناتنا الأليفة- نشارك الصفّ عن حيواننا الأليف في البيت؟ ما اسمه؟ نوعه؟ كيف أعتني به؟ ماذا أحبّ أن أعمل معه؟

نثري لغتنا

نثري لغتنا–

يزور القطّ بيوتًا وعائلات مختلفة – نتصفّح الكتاب، ننظر إلى الرسومات ونصف بكلماتنا؛ ماذا تحبّ أن تفعل كلّ عائلة؟ ما المميّز بها؟ وبأيّ لغة يمكنهم التحدّث؟

نتواصل

نتواصل–

مع أجدادنا – نقوم بتنظيم يوم للأجداد في الصفّ معًا، نستمتع معهم بصناعة ألعاب قديمة مثل: خياطة كرة من القماش وغيرها، ونلعب بها معًا.

مع مجتمعنا– نخطّط لزيارة تطوعيّة إلى بيت المسنّين في البلدة وقضاء بعض الوقت المسلّي معهم. ممكن قراءة القصّة مع بعض أو حتّى الاستماع إلى قصصهم القديمة وطرق لعبهم بدون الشاشات.

مع الحيّز العام– نخطّط لزيارة الحديقة العامّة وتنظيفها، أو حتّى تنظيف الشارع بجانب الصفّ وتزيينه. ستكون لفتة جميلة لأهل الحيّ ولأولاد الصفّ.

نصنع

نصنع–

هيّا بنا نعيد تدوير علب وأوانٍ بلاستيكيّة ونحوّلها لعلب طعام للقطط وعصافير الحيّ. ممكن أن نملأ جوربًا خفيفا بالحبوب ونعلّقه على الشجرة لنطعم العصافير، أو نختار زاوية في حديقة الصفّ لنضع إناء الماء والطعام لقطط الحارة، ونشاهد مع الوقت أيّ الحيوانات ستزورنا- ربّما سنكتشف أشياء مثيرة.

الأهل الأعزّاء

الأهل الأعزّاء،

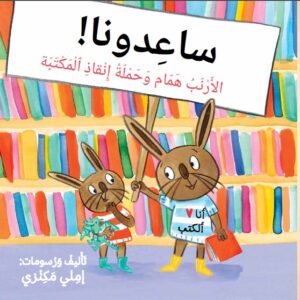

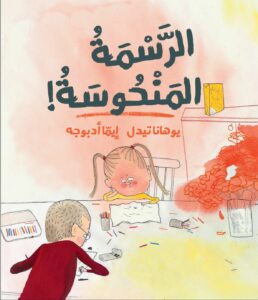

بفضل روح المبادرة والانتماء والعمل التعاونيّ المشترك، نجح رافي وأصدقاؤه بمهمّة إنقاذ المكتبة من خطر الإغلاق، فامتلأت رفوفها بالكتب من جديد، وعاد لزيارتها الكبار والصغار من أهل البلد.

يكمن دورنا كأهل في تعزيز الحسّ بالمقدرة وتعميق الشعور بالانتماء والمسؤوليّة لدى الأطفال، وتحفيزهم على إسماع صوتهم، وأخذ دور فاعل في التأثير في قضايا تخصّ حياتهم وحياة مجتمعهم. من المهمّ أن نشجّع أطفالنا على السعي من أجل الصالح العامّ، ومساندتهم في التخطيط والتنفيذ، من أجل تطوير قدرتهم على حلّ المشكلات، والتعامل مع التحدّيات والصعوبات بدءًا من البيت، مرورًا بالحارة والبلد، ووصولًا إلى دوائر الحياة الأوسع. إنّ اشتباك الأطفال بالعمل المجتمعيّ، وفقًا لقدراتهم واهتماماتهم، ينمّي لديهم حسّ الانتماء، والتعاطف، والمسؤوليّة، والمبادرة.

تهدف هذه القصّة أيضًا إلى تشجيع زيارة المكتبات العامّة وقراءة الكتب كمصدر للمتعة والمعرفة. لنا، كأهل، دور كبير في ذلك من خلال استنهاض ثقافة قراءة الكتب في بيتنا. علينا، إذًا، أن نبدأ من أنفسنا، إذ إنّ مشاهدة أطفالنا لنا ونحن نقرأ كتبنا المفضّلة هو أفضل تشجيع لهم ليُقبِلوا على الكتاب بمتعةٍ وشغف.

نتحاور حول...

- حلّ المشكلات: نسأل أطفالنا: ما هي المشكلة التي واجهتها الأرانب؟ كيف شعرت؟ كيف تصرّفت؟ وكيف استطاعت أن تحلّها؟ نقرأ ونتتبّع الرسومات ونتحدّث عمّا فعلته الأرانب.

- التكاتف والقدرة على التأثير: نتحادث مع طفلنا حول تحدّيات يواجهها في المدرسة أو في العائلة: ما مصدر هذا التحدّي؟ ماذا يشعر طفلنا، وكيف يمكن أن يتعامل معه؟ يمكننا أيضًا، أن نبحث عن مشاكل تعاني منها حارانا وبلدتنا، كمشكلة النفايات مثلًا، ونفكّر في دورنا كعائلة في معالجتها.

نثري لغتنا

المكتبة المتنوّعة: صنّفت أمينة المكتبة الكتب ووزّعتها في صناديق مختلفة وفقًا لمواضيعها وأنواعها: موسوعات، ألغاز، قصص الفضاء وغير ذلك. نتصفّح مكتبتنا البيتيّة، ونحاول أن نصنّف معًا كتبها وفق أصنافها الأدبية. نستعير كتبًا متنوّعة من المكتبة العامّة، ونكشف أطفالنا على أصناف أدبيّة غير قصصيّة، مثل: الحزازير، الشّعر، كتب الطبخ الفنون، وأخرى.

نتواصل

- زيارة المكتبة العامّة: نزور المكتبة العامّة، نتعرّف على أقسام المكتبة وأنواع الكتب المختلفة فيها، ونستعير كتابًا نحبّ أن نقرأه. يمكن للإخوة الكبار أن يقرأوا للصغار.

- نشاط مشترك: نخطّط مع الأصدقاء نشاطًا مشتركًا في الحارة، مثل: تزيين أو تنظيف الشارع، تعليق لافتات تحمل عبارات جميلة، وما شابه.

نبدع

- البحث عن الكنز: نرسم خريطة البيت، ونحدّد مسارًا على الخريطة لإيجاد الكنز. نلعب مع طفلنا، وفي كلّ مرة نرسم مسارًا مختلفًا للوصول إلى الكنز.

- الألوان المائيّة: استخدمت رسّامة القصّة الألوان المائيّة. يمكننا أن نصنع معًا هذه الألوان من موادّ متوفّرة في البيت مثل: عصارة الشمندر للّون الليلكيّ، عصارة الجزر للّون البرتقاليّ، عصارة البندورة أو الكتشوب للّون الأحمر. توفّر لنا البهارات، مثل الكركم، مصدرًا ممتازًا آخر لصنع الألوان.

نتحادث

نتحادث حول-

رأيهم في القصّة– كيف أنقذ الأرانبُ المكتبةَ حقًّا؟ ماذا فعلوا؟ هل كان تنينا سحريًّا؟

تجارب مشابهة– هل لديكم شيء تحبّونه وتريدون إنقاذه؟ ماذا يمكننا أن نفعل من أجله؟ هل سبق وحقّقت هدفًا قد رسمته لنفسك؟ ما هو وما الذي ساعدك على تحقيقه؟

مبادرات شبيهة– ما الأمور التي نحبّها ولا نحبّها في أجواء المدرسة- نقترح مبادرات؛ مثل- تزيين الصفّ، تخطيط وتجهيز مشروع فنّيّ لتزيين زاوية في المدرسة أو بناء زاوية للكتب المستعمَلة في المدرسة أو الحديقة العامّة.

نثري لغتنا

نثري لغتَنا–

نتصفّح الكتاب ونتعرّف على كلمات جديدة مثل- بهجة، بحزن وأسى، محبَطين، بوصلة وغيرها.

نزور مكتبة المدرسة ونتعرّف عليها وعلى مصطلحات جديدة مثل– أمينة المكتبة، استعارة الكتب، أنواع الكتب: الأدبيّة– رواية، ديوان شعر، كتاب فنون، كتب تحوي معلومات، وغيرها من مجموعات كتب في مواضيع علميّة مختلفة.

نتواصل

نتواصل-

نخلق روتينًا للقراءة– أن نتحدّث عن أهميّة القراءة شيء، وأن نقرأ ونشجّع القراءة وحبّ الكتب بطرق عمليّة شيء آخر. يمكننا أن نبني روتينًا صفّيًّا، كلّ يوم خميس نقوم بزيارة مكتبة المدرسة ونقوم بقراءة جماعيّة او بأزواج، ثمّ نقوم باستعارة القصص من المكتبة.

نادي القرّاء– من الممكن لكلّ طالب أن يحضر كتبًا؛ يريد إعارتها لطلّاب صفّه، ونتبادل الكتب المستعمَلة بيننها ثمّ نعيدها. من المحبّذ الابتعاد عن مسابقات القراءة؛ لأنّها على الأغلب تقلّل من إمكانيّة الاستمتاع بسحر القراءة وتجعل الطفل يركّز على القراءة بغية المنافسة والفوز.

نبدع

نبدع-

نؤلّف كتابَنا التصويريّ الأوّل– وهو عبارة عن رسومات وصور مختلفة، نُضيف إلى جانبها كتابة قصيرة لنحصل على قصّة أو كتاب فنّيّ.

نتحاور

نتحادث

ننمّي خيال طفلنا ونبتكر نهاية أخرى للقصّة أو نكملها بأنفسنا، يمكن أن نسأل الطفل: ماذا برأيك حدث لآكل النمل؟ هل أحبّ طعم الموز؟ هل هو يأكل الموز حقًا؟ أين اختفت النملات؟ ماذا حدث برأيك بعد ذلك؟

نتواصل

نتواصل

نُقيم حفلة نكات عائليّة. كلّ فرد من العائلة مدعوّ لمشاركة طرفته المفضّلة والملائمة لمستوى الطفل.

نكتشف

نكتشف

نبحث عن معلومات حول أنواع الحيوانات المذكورة بالقصّة. أين يعيش كلّ حيوان؟ ماذا يأكل حقًّا؟ ما هي بيئته المفضّلة؟

نبدع

نبدع

- نقترح على طفلنا ابتكار لوحة مبنيّة من دمج ألوان مختلفة. يمكن استعمال الألوان الشمعيّة وطلائها على الورق واستعمال الألوان المائيّة.

- نقترح على طفلنا تأليف كتابه الفكاهيّ الأوّل أو نسخته الخاصّة من “ماذا يأكل آكل النمل”. يمكن إضافة حيوانات مختلفة وإنهاء القصّة بطريقة إبداعيّة من اختيار الطفل.

نتمعن

يسير النمل على طول الجزء السفليّ من معظم صفحات الكتاب، بينما يمشي آكل النمل عبر المناظر الطبيعيّة في الغابة بحثًا عن وجبة إفطار تحت قدميه. نتتبّع الرسومات ونبحث عن النملات ولا ننسى أن نضحك طول الطريق!

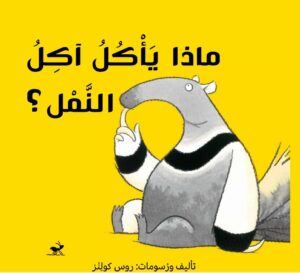

نقرأ معًا

المربّية العزيزة؛

تدعونا هذه القصّة الفكاهيّة، بأسلوبها السلس والمُحبِّب، إلى تطوير مهارة التفكير النقديّ لدى الأطفال وفهمهم للتناقض الكامن في الكلام؛ ما يساعدهم على إدراك الرسائل الاجتماعيّة وبلورة الرأي المستقلّ وتطوير العلاقات بشكل أعمق. تنعكس هذه المهارات في القصّة من خلال المقدرة على فهم النكات والمزاح، الأمر الذي يتطلّب تحديد التناقضات في أحداث القصّة وإدراك الكلام ما بين السطور- فآكل النمل نسي ماذا يأكل، والأفعى لا تقدر على البلع والكسلان مشغول!

كذلك، تحثّ هذه القصّة الطفل على التجربة والتواصل والحوار مع الآخرين، كي يتعرّف على نفسه أكثر ويعرف ما يحبّ وما يكره، وكي يحظى بالانكشاف على مغامرات مختلفة، أصدقاء جدد، أطعمة مختلفة والكثير من الفكاهة والضحك.

نتحادث

نتحادث

ننمّي خيال الأطفال ونبتكر نهاية أخرى للقصّة أو نكملها بأنفسنا، يمكن أن نسأل الأطفال: ماذا برأيكم حدث لآكل النمل؟ هل أحبّ طعم الموز؟ هل يأكل الموز حقًّا؟ أيّ أنواع من الطعام يفضّل برأيكم؟ أين اختفت النملات؟ ماذا حدث برأيكم بعد ذلك؟

نتواصل

نتواصل

كان آكل النمل لطيفا عندما تحدّث مع الحيوانات المختلفة واستعمل عبارات مثلا- آسف على إزعاجك، حظًّا طيّبا، شكرا، لو سمحت إلخ.. يمكن استعمال القصّة في تعلّم آداب التواصل مع الأصدقاء وممارسة هذه العبارات اللطيفة.

نبدع

نبدع

عن طريق ضمّ عدّة أوراق وثنيها معًا إلى النصف، لنحصل على كتاب فارغ فيؤلّف به كلّ طفل كتابه الفكاهيّ الأوّل أو حتّى نكتب نسختنا الخاصّة من كتاب “ماذا يأكل آكل النمل”.

نثري لغتنا

نثري لغتنا

نُعدّ لعبة حزازير من وحي الكتاب، نُعدّ بطاقات لحيوانات وأغراض وفاكهة مختلفة؛ حيث يأخذ كلّ طفل بدوره بطاقة ويخبّئها، فيقوم الأطفال بصياغة أسئلة للطفل ليجمعوا المعلومات ويتعرّفوا على ما في البطاقة. ترافقهم المربّية في صياغة الأسئلة وفقا للمعايير المختلفة، فمثلا: هل هو من مجموعة الحيوانات؟ ماذا يأكل؟ أين يعيش؟…

نمثّل

نمثّل

نوزّع الأدوار المختلفة على أطفال الصفّ، نمثّل أحداث القصّة بعد أن نعطي صوتا مختلفا لكلّ حيوان، مع الانتباه إلى الحالة الشعوريّة وتقمّصها قدر الإمكان. فمثلا: آكل النمل حائر، الكسلان تعبان وقليل الهمّة، الثعبان يشعر بصعوبة، النمر جائع ومكّار.

نستكشف

نستكشف ونتعلّم

نجمع معلومات عن آكل النمل والحيوانات المختلفة في القصّة. أين يعيش؟ ماذا يأكل حقًّا؟ وكم نملة يمكن أن يأكل في اليوم؟ ما هي بيئته المفضّلة؟

نتحادث

نتحادث

عن القلق: ماذا حدث للبومة الصغيرة عندما تركتها أمّها؟ بمَ شعرتْ؟ كيف تغلّبت البومة على قلقها من غياب أمّها عنها؟ ما الذي ساعدها؟

نتواصل

نتواصل

- عندما نترك طفلنا مع آخرين، من المهمّ لنا أن نتواصل ونلائم التوقّعات مع الطفل والبالغ المسؤول عنه وقت غيابنا. نبني برنامج اللقاء معًا، نعطي رموزًا لوقت عودتنا. مثلًا: سأعود بعد الغداء، عند غروب الشمس….

- ما هي طقوس النوم في بيتنا؟ نسجّل معًا برنامج النوم. يمكن أن نضيف صورًا ورسومات؛ مثلًا: حمّام دافئ، تدليك لطيف، قصّة ما قبل النوم، وقُبلة.

نبدع

نبدع

نصنع مصباحًا ليليًّا خاصًّا بنا يُضئ تمامًا كما نحبّ. يمكن أن نستخدم الورق المقوّى أو إناءً زجاجيًّا صغيرًا نُزيّنه، ونُضيف مصدر إنارة صغيرًا داخله.

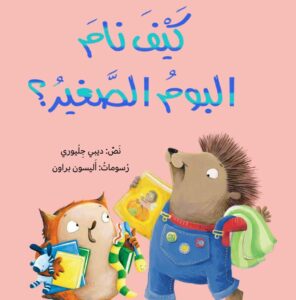

نقرأ معًا

عزيزتي المربّية؛

غالبا ما تواجهين أطفالا يواجهون صعوبة الانفصال عن ذويهم أو أطفالًا يواجهون صعوبة الانتقال من فعالية إلى أخرى في البرنامج اليوميّ في الصفّ. هذه الحالة ليست غريبة وموجودة في كلّ صفّ، وغالبا ما ترافقها مشاعر القلق والخوف، الرفض أو حتّى الامتناع. تعرض لنا هذه القصة مخاوف البوم الصغير بالانفصال عن أمّه والوثوق والموافقة على قضاء روتين النوم مع جليسته. وتعرض أيضًا تعامل الأمّ والجليسة مع هذه المخاوف ومحاولات تبديد القلق. نلاحظ أنّ الأمّ ودّعت طفلها بعد أن شرحت له برنامج النوم وألحقته بقبلة وطارت. بينما نرى أنّ الجليسة أعطت الوقت الكافي والكثير من التفهّم والمزاح في التعامل مع تذمّر وانزعاج البوم الصغير أثناء قيامهما بطقوس النوم.

بناءً على ذلك، فالتحضير المسبق منذ الصباح وعرض برنامج اليوم الصفّيّ للأطفال باستعمال الشرح المبسّط والصور، إضافة إلى الكثير من التفهّم والحبّ اللذين يساعدان كثيرًا في تخفيف حدّة التوتّر عند الأطفال المستصعبين بالانفصال أو الانتقال من محطّة إلى أخرى.

من المهمّ جدًّا أن نكسب ثقة الأطفال أوّلًا؛ حبّهم ومودّتهم قبل كلّ شيء، فالثقة المتبادلة بالعلاقة مع أطفال الروضة مهمّة جدًّا. تماما كما قرأنا في القصّة، حيث انضمّت القنفذة مع البوم الصغير في كلّ مراحل النوم وتماشت مع خياله وتلاعبه أحيانا، فكسبت ودّه وثقته. فقط بعد أن تمّ ذلك، طلبت منه أن تغلق عينيه كي تأتي بالقمر. بناء الثقة مع أطفال الروضة يجعلنا شخصيّات مؤثّرة في حياتهم وشطّ أمان يلجأ له الطفل وقت المصاعب.

نتحادث

نتحادث عن:

العنوان قبل القراءة: نقرأ العنوان. نَصِفُ الرسومات على الغلاف، ونسأل الأطفال: ما هو البوم؟ هيّا نخمّن معًا كيف نام البوم؟

حول الحبكة: نقرأ القصّة، ونسأل الأطفال عن الأحداث. نتمرّس في ترتيب أحداث القصّة من خلال صور نحضّرها مسبقًا.

حول المشاعر والأفكار والرغبات: نتتبّع الرسومات ونتحاور حول مشاعر، أفكار ورغبات البوم الصغير. نسمّي المشاعر بدقّة، نسأل الأطفال ماذا حدث للبوم الصغير عندما تركته أمّه؟ بمَ شعرَ؟ ماذا أراد؟ كيف تغلّب البوم على قلقه من غياب أمّه؟ وما الذي ساعده؟

حول خبرات مشابهة: نسأل الأطفال هل حدث أن تركتكم أمّكم وذهبت لزيارة وحدها؟ ماذا شعرتم؟ كيف قضيتم وقتكم؟ نسأل الأطفال عن طقوس النوم في بيتهم.

نتواصل

نتواصل

ندعو للمشاركة في يوم بيجامات في الروضة، حيث نحضر إلى الروضة بالبيجاما ونجرّب معا طقوس النوم كما وردت في القصّة. نقرأ قصّة قبل النوم في الروضة.

نثري لغتنا

نثري لغتنا

نثري قاموسنا اللغويّ ونتعرّف على كلمات جديدة: كوكب، نجوم، مجرّات، تبرّم، تأفّف، لزج، خافت، ساطع، مذنّبات، غبار النجوم، مرّيخ.

نستكشف

نستكشف ونتعلّم

نتعلّم عن أشكال القمر المختلفة: البدر، الهلال، محاق. نشجّع الأطفال على مراقبة القمر وتصويره ومشاركة الصور مع الأطفال.

نتعلّم عن أنواع الطيور – ذكرت في القصة أنواع عدّة كالدوري، مالك الحزين، البوم. نبحث في الموسوعة برفقة الأطفال عن أنواع الطيور ونشجّعهم على جمع المعلومات ومشاركتها مع الأطفال.

نبني ونبدع

نبني ونبدع

نبني برجًا في الساحة مع الأطفال لاستقطاب الطيور، ونضع لها بقايا الخبز، نراقبها ونصوّرها ونبحث عن أنواعها في الموسوعة.

نتحاور

نتحاور

عن الصداقة: نسأل طفلنا: ما معنى كلمة صديق؟ كيف نكون أصدقاء؟ من هو صديقك؟ ولماذا أنتما صديقان؟ ماذا تحبّ أن تفعل معه؟ ما هي الأمور التي تتشابهان فيها؟ وما هي الأمور التي تختلفان فيها؟ ما الذي يميّز صديقك؟ وما هو أكثر شيء تحبّه بصداقتكما؟ يمكننا أيضًا أن نشارك أطفالنا ونحدّثهم عن تجاربنا مع أصدقاء الطفولة.

نقرأ معًا

نبدأ بملاحظة ظواهر اجتماعيّة مختلفة في المرحلة الابتدائيّة، مثل؛ الشلّة، الصديقة المقرّبة وحتّى ظاهرة العزل الاجتماعيّ والتنمّر، وهذه ظواهر طبيعيّة في هذه المرحلة العمريّة. ومع بداية هذه المرحلة يتزايد تدريجيًّا اهتمام التلميذ الصغير بعلاقاته الاجتماعيّة مع أبناء جيله إلى أن يصل ذروته في جيل المراهقة.

إنّ التجارب الاجتماعيّة المختلفة تمكّن التلميذ الصغير من صقل مهاراته المختلفة للحياة المستقبليّة، وتمكنّه أيضًا من التعرّف إلى تفضيلاته؛ ما يحبّ وما يكره، من خلال الاحتكاك والتواصل مع الأطفال الآخرين.

يوازي الاهتمام بالعلاقات الاجتماعيّة تطوّر جوانب أخرى لدى التلميذ الصغير مثل؛ التطوّر الذهنيّ ومهارات حلّ المشاكل، الحوار، التفكير المنطقيّ ومهارات عاطفيّه أخرى مثل؛ التعاطف والتحكّم بالمشاعر وغيرها.

إنّ وظيفتنا كمعلّمات ومربّيات مرافقة التلميذ الصغير في هذه المراحل، واستغلال النافذة الزمنيّة القصيرة التي تمكّننا من التأثير عليه وفتح باب الحوار والحديث عن هذه التجارب قدر الإمكان. نسأل التلاميذ الصغار ونصغي لرأيهم ونحفّزهم على التواصل الإيجابيّ والتصرّفات الاجتماعيّة الإيجابيّة مثل؛ مساعدة الآخر، طلب الإذن، الاعتذار، مشاركة الألعاب والأدوار وغيرها، مثل هذه الأنشطة والسلوكيّات من شأنها أن تساندهم في بناء علاقاتهم الاجتماعيّة وتعزيزها.

نتحاور

نتحاور

عن الصداقة: نسأل التلاميذ: ما معنى كلمة صديق؟ كيف نكوّن أصدقاء؟ من هو صديقك؟ ولِمَ أنتما صديقان؟ ماذا تحبّ أن تفعل معه؟ ما هي الأمور التي تتشابهان فيها؟ وما هي الأمور التي تختلفان فيها؟ ما الذي يميّز صديقك؟ وما هو أكثر شيء تحبّه بصداقتكما؟

يمكننا أيضًا أن نشارك تلاميذنا الصغار ونحدّثهم عن تجاربنا مع أصدقاء الطفولة.

بناء الصداقة: نسأل التلاميذ الصغار: كيف نبني صداقة قويّة ومتينة؟ وهل تحتاج إلى وقت؟ ماذا يجب أن نفعل لنحصل على صديق؟ هل يمكن أن نكون مختلفين ونبقى أصدقاء؟ وكيف نحافظ على علاقتنا مع أصدقائنا؟

نبدع

نبدع

نبني مع التلاميذ في الصفّ دستور الصداقة وندوّن فيه: ما دوري تجاه صديقي؟ ماذا أتوقّع من صديقي؟ ماذا نفعل عند الاختلاف بالرأي؟ وأفكار أخرى قد يطرحها التلاميذ.

نعلّق الدستور في الصفّ ونستعين به وقت الحاجة.

مقعد الأصدقاء- نبني ونزيّن مقعد الصداقة في ساحة المدرسة. كلّ تلميذ/ة يمكنه استخدامه في الأوقات التي يحتاج بها إلى رفيق وصديق يقضي معه بعض الوقت.

نثري لغتنا

نثري لغتنا

- نكتب الرسائل: نتحاور مع التلاميذ حول كتابة الرسائل. ما معنى رسالة؟ لمن نكتبها؟ كيف نكتبها؟ نتعرّف إلى مبنى الرسائل وأنواعها، ومن ثمّ نكتب رسالة شخصيّة إلى صديق أعبّر بها عن مشاعري تجاهه، ما أحبّه في صداقتنا وأمور تهمّني حول الصداقة…

- برزت في النصّ صور متقابلة ومتضادّة. نبحث عنها مع التلاميذ وندوّنها.

نتواصل

نتواصل

دائرة التواصل: فعّاليّة صفّيّة: نقسّم الصفّ إلى قسمين، يقوم كلّ قسم من التلاميذ بالانتظام في حلقة فيشكّلون دائرتين متداخلتين، داخليّة وأخرى خارجيّة. يقف كلّ تلميذين متقابلين في الدائرتين، وعندما يقرع الجرس، يقومان بالحوار بينهما حول ثلاثة أمور مشتركة وثلاثة مختلفة، وهكذا دواليك… تكون حركة التلاميذ في الدائرة الخارجيّة وفقًا لعقارب الساعة، والدائرة الداخليّة ثابتة كلّ في مكانه. إلى أن يتحدّث كلّ التلاميذ معًا.

نتحاور

نتحاور

حول الرغبات والمشاعر: رغبَتِ البنت بحقيبة لامعة تزيّنها الكواكب، لكنّها حصلت على حقيبة أخرى ممّا أثار غضبها. نتتبّع سلوك الطفلة الغاضبة في القصّة، ونسأل طفلنا: كيف عبّرت الطفلةُ عن غضبها؟ كيف تصرّفت مع أصدقائها في الصفّ؟ كيف تغيّرت مشاعرها؟ وهل كانت الحقيبةُ فظيعةً فعلًا؟ كيف تغيّرت نظرتها تجاهها؟

حول خبرات مشابهة: نتحدّث مع طفلنا عن خبرات مشابهة للقصّة. نسأله: هل حدث أنّك رغبت بشيء ما بشدّة، كالطفلة في القصّة، وحصلت على شيء آخر؟ كيف شعرت؟ كيف كان سلوكك؟

نثري لغتنا

نثري لغتنا

تزخر القصّة بكلمات ومصطلحات من عالم الفضاء، مثل: كوكب، نجم، مجرّة، الغبار الفضائيّ، مذنّب هاليّ، سفينة فضائيّة، ومصطلحات أخرى عديدة. نبحث عنها في القصّة معًا.

نتخيل

نتخيّل

صندوق الكرتون أصبح مركبة فضائيّة؛ هيّا نتخيّل ونكمل الجملة التالية: هذا ليس صندوقًا إنّما يمكن أن يكون…..

نبدع

نبدع

نعيد تدوير بعض الكراتين وصناديق الأحذية في البيت، ونصنع ألعابًا جديدة مثل: صاروخ فضائيّ، بيوت للدمى، صندوق مجوهرات، سيّارة وغيرها.

نبحث

نبحث

نقوم بزيارة متحف يعرض معلومات عن الفضاء، أو نشاهد فيلمًا برفقة العائلة عن الفضاء. نستمتع ونأكل الفشار معًا.

حول الكتاب

يستخدمُ المتجوّلون في القصّة حجرًا لإقناع سكّان القرية على التعاون معهم ومشاركتهم طعامهم. لكنّ التعاون ليس سهلًا على الجميع؛ فهناك المتحمّس، وهناك المتشكّك والمعارض؛ إلّا أنّ حيلة ودراية القائدة جعلتا أهل القرية يتعاونون واحدًا تلو الآخر، إلى أن حصلوا على حَساء لذيذ يكفيهم جميعًا.

تسلّط هذه الحكاية الشعبيّة الضوء على أهمّيّة المشاركة والعمل سويًّا، فحتّى الجهود الصغيرة يمكنها أن تؤدّي إلى نتائج مفيدة للجميع. من المهمّ أن نعزّز قيمة التعاون لدى الأطفال منذ بواكير العمر، من خلال الألعاب والأنشطة الجماعيّة، إذ يساهم التعاون في تقوية العلاقات وتطوير المهارات الاجتماعيّة؛ مثل مهارات التواصل وحلّ المشكلات، وطرق التعبير عن الأفكار والمشاعر والإصغاء إلى آراء الآخرين وتفهّم مواقفهم. كذلك، يساهم التعاون في بناء ثقة الأطفال بأنفسهم وفي تعزيز شعورهم بالانتماء إلى البستان.

هذه القصة هي فرصة ذهبيّة لتذويت قيمة التعاون في الصف، كيف؟ على سبيل المثال؛ نشجّع الأطفال على مشاركة الألعاب مع بعضهم البعض، نخطّط لأنشطه جماعيّة نوزّع فيها المهامّ بينهم ونشجّعهم على العمل كفريق واحد لتحقيق الأهداف المشتركة.

نتحاور

نسأل أطفالنا أسئلة تحفّز التفكير، نحو:

- ما الذي جعل الحساء لذيذًا حقًّا؟ هل تظنّون أنّه كان يمكن للحساء أن يكون لذيذًا دون مساهمة أهل القرية؟

- لماذا كان أهل القرية متردّدين بالمشاركة في البداية؟ كيف تغلّبت القائدة على هذا التردّد؟

- كيف فكّر كلٌّ من الحيوانات في القرية؟ وماذا كان موقفهم قبل الحيلة وبعدها؟

نثري لغتنا

نثري لغتنا

نعدّ حساء خضراوات بمشاركة طفلنا. نتحدّث عن أنواع الخضراوات في الحساء ونستعمل أفعالًا تدلّ على الأعمال التي نقوم بها خلال إعداد الطعام: نغسل، نقشّر، نقسّم، نبرش، نعصر، نرشّ، ننخّل، نخلط، وغيرها.

نبدع

نبدع

نجمع حجارةً ملساء بأحجامٍ مختلفة، نلوّنها أو نكتب عليها، ونزيّن بها فناء أو حديقة بيتنا.

نبحث

نبحث

نبحث بمكتبة بيتنا عن قصص شعبيّة شبيهة أعيدت صياغتها من مكتبة “الفانوس” وغيرها، مثل: الحطّاب، الأصّيص الفارغ، الخالة زركشات تبيع القبّعّات وغيرها.

نتحاور

نتحاور

- حول الحبكة: نتتبّع مع أطفالنا الكتاب برسوماته المتسلسلة، ونُغني القدرة السرديّة لديهم من خلال وصف الأحداث بشكل متسلسل.

- حول الحيلة: تستخدم القائدة الحيلة لتشجيع أهل القرية على التعاون والمشاركة. يمكنك مساعدة الأطفال على فهم الحيلة من خلال الحوار حول أفكار ومشاعر أهل القرية. نسألهم مثلًا: كيف فكّر كلٌّ من الحيوانات في القرية؟ وماذا كان موقفهم ومشاعرهم قبل الحيلة وبعدها؟

- حول قيمة التعاون: ما الذي جعل الحساء لذيذًا حقًّا؟ هل تظنّون أنّه كان يمكن للحساء أن يكون لذيذًا دون مساهمة أهل القرية؟ شجّعوا الأطفال في التعبير عن مواقف تعاونوا بها مع أحد في البيت أو الروضة.

نتعاون

نتعاون

نتعاون معًا ونصنع وجبة مشتركة، نرافقها بالوصف والحوار. نقسّم المهامّ بين أطفال الصفّ، وندعوهم لإحضار كمّيّات صغيرة من الخضراوات أو المكوّنات الأخرى. يعزّز هذا النشاط المشاركة والتعاون ويكسب الأطفال مهارات العمل التعاونيّ، كما يتيح لهم ممارسة مهارات الطهي الأساسيّة.

نبدع

نبدع

نجمع، نلوّن ونكتب على حجارة بأحجام وألوان مختلفة، ونزيّن فناء البستان بزاوية فسيفساء من حجارة ملوّنة.

نستكشف

نستكشف

شخصيّات القصة متنوّعة، فهي من فئات مختلفة من الكائنات الحيّة. نبحث في الموسوعة ومحرّكات البحث ونتعرّف على صفاتها ومزاياها، نصنّفها لمجموعات، ونعدّ كتيّبا ونضيف أفرادًا جددًا لكلّ فئة مع معلومات حولها.

نشارك الأهل

نشارك الأهل

نُعدّ كتاب الطهي الصفيّ، نشجع الأطفال على إعداد حساء في البيت، وندوّن الوصفة مع الأهل. نجمع وصفاتٍ مختلفةً لأنواع حساء من اقتراحات أطفال البستان وننتج كتابًا للطهي في صفّنا ونوزّعه على الجميع.

نثري لغتنا

نثري لغتنا

نعدّ حساء خضراوات بمشاركة الأطفال. نتحدّث عن أنواع الخضراوات في الحساء ونستعمل أفعالًا تدلّ إلى الأعمال التي نقوم بها خلال إعداد الطعام: نغسل، نقشّر، نقسّم، نبرش، نعصر، نرشّ، ننخّل، نخلط إلخ.

نبحث ونلعب

نبحث ونلعب

نبحث في مكتبتنا الصفّيّة عن قصص شعبيّة شبيهة، أعيدت صياغتها، من مكتبة “الفانوس” مثل الحطّاب، الأصّيص الفارغ، الخالة زركشات تبيع القبّعّات وغيرها. نشارك الأطفال أيضًا بألعاب شعبيّة لعبناها في طفولتنا ونلعب معًا.

نمسرح

نمسرح

لعبة الأدوار- نقسّم الأطفال إلى مجموعات لأداء أدوار مختلفة من القصّة. يمكن أن تكون مجموعة واحدة “المسافرين”، ومجموعة أخرى “أهل القرية”، وهكذا. نشجّعهم على التخيّل وإضافة لمساتهم الخاصّة إلى القصّة.

نتحاور

نتحاوَر حول:

المَشاعر: نتحدّث عن مَشاعر الفيل في مشكلته، وفي المَواقف المختلفة، ونلاحظها بعد مساعدة القرد له. نتحدّث عن مشاعر الحيوانات التي أربكَها سلوك الفيل. نتحدّث عن مشاعرنا المتوتّرة أو الغاضبة وسبُل التعامل معها دون تخريب.

ردود الأفعال: نلاحظ سلوك الفيل، وردود أفعال الشخصيّات. ننتبه لاستجابة الفيل لمساعدة القرد، وكيف ساهمت في حلّ المشكلة. نربطها بمواقف من حياتنا وخبراتنا الشخصيّة. كيف نعبّر عن مشاعرنا المؤلمة في الأزمات؟ كيف نساعد شخصًا في أزمةٍ أو ضائقة؟

الأزمات: ضائقة/ مشكلة/ أزمة- ماذا نعني بها؟ هل مررنا بمواقف مشابهة؟ نصفها ونستذكر مشاعرنا فيها. مَن ساعدَنا وكيف؟ هل ساعدنا شخصًا في أزمة أو مشكلة؟

خطوات مساندة: “أهدأ/ قف أرجوك أنا هنا لأساعدك”. هكذا منَح القرد الفيلَ أمانًا ليساعده في الحلّ. نتحدّث عن الخطوات التي تساعدنا في مواقف مربكة. قد نتنفّس ببطء/ نطلب المساعدة/ نجلس في ركنٍ هادئ/ نعبّر عن شعورنا ونسمّيه. ماذا أيضًا؟

البيئة: شكّل الكيس خطرًا على الفيل. نتحدّث عن مساهمتنا في المحافظة على البيئة والأحياء.

نُثري لغتنا

المفردات: نقرأ النصّ ونوضح معاني المفردات. نتعرّف على تسمية المشاعر المختلفة وكيفيّة التعبير عنها.

الأفعال:

نميّز الأفعال الحركيّة: ركض/ اندفع/ هزّ/ طارت/ تقدّم/ داس/ قفز.. نؤدّيها حركيًّا ونلاحظ أثرها. نقترح أفعالًا حركيّةً أخرى ونلاحظ الفرق بينها.

نميّز الأفعال الكلاميّة: صرخ/ تجادل/ تناقش/ تساءل.. نلاحظ الفرق بينها ونقترح ما يلائمنا للتعبير.

نميّز الأفعال الشعوريّة: شعر بالاختناق/ خاف/ ضايق/ غضب. نتحدّث عن المشاعر وإشاراتها في الجسد وتعابيرها في ملامحنا، وطرق التعبير عنها.

الصّفات: نلاحظ صفات فيلون في النصّ، مَن يشبه ممّن نعرف؟ نقارن بين لطفه مع أصدقائه وسلوكه مع المشكلة. نلاحظ صفات القرد وبقية الحيوانات. ماذا نستنتج عن كلّ منها؟

أسماء التحبّب: فيلون صيغة تصغير للفيل. ما هي الصّيَغ التي يحبّها أطفالنا لمناداتهم؟ نلاحظ الصيغ الصرفية الممكنة. قد نضيف للاسم مقطعًا أو نغيّر وزنه.

نلعب

ماذا في الصّورة: نجمع مجموعة صوَرٍ لمواقف حياتيّة، نتمعّن ونتعرّف على المشكلة فيها، ونقترح حلولًا ملائمة. (مثلًا: طفلٌ يبكي/ طفلان يتشاجران على لعبة/ طفلٌ سقط عن الزلاجة).

مَن أنا؟: تتّفق المربّية مع أحد الأطفال على أداء شخصيّة حيوانٍ ما. يقلّد الطفل الحيوان، ويكون على بقيّة الأطفال أن يعرفوه. نوجّه الأطفال إلى التعبير عن الحيوان بالجسد، ثمّ بالحركة، ثمّ بالصّوت.

نستكشف

نستكشف:

الغابة والحيوانات: في النصّ كثيرٌ من محتويات الغابة، ومختلف مواقعها وسكّانها. نبحث عن صوَرٍ ومعلوماتٍ عنها في الموسوعات والمَواقع. نستمتع بالتعرّف عليها وعلى بيئاتها وظروف معيشتها. قد نعدّ موسوعةً خاصّةً نضيفها إلى مكتبتنا، وقد نستعين بها لإنتاج غابتنا في ركن البناء.

نبدع

في بستاننا مسرح: نؤدّي مَشاهد من القصّة. كيف تتحرّك الشخصيّة؟ نلاحظ نبرة صوتها وطريقة تعبيرها. كيف يتحرّك الفيل والكيس في خرطومه؟ كيف تتساءل الزرافة عن حلّ؟ إلخ.

بستاننا أخضر: تسبّب الكيس بمشكلةٍ لفيلون. ماذا يقترح أطفالنا لاستحداث موادّ ومهملات بدلًا من رَميها؟ هل نقيم ورشةً للاستحداث ونُعيد إنتاج الموادّ بطرقٍ إبداعيّة؟ قد ننتج أيضًا مجسّماتٍ للحيوانات من الموادّ المستحدثة.

صندوق الأدوات للأزمات: نخصّص ركنًا صغيرًا في البستان، ونعدّ فيه صندوقًا لمساعدتنا في المواقف المزعجة. نفكّر معًا في أمورٍ من شأنها مساعدتنا في الأزمات، قد تكون جملةً نكرّرها عند الضيق :”أنا منزعج / غاضب/ مرتبك، لكن سأحاول أن أهدأ”. أو مقولةً داعمةً منّا نساند بها بعضنا، مثل: “أنا أحبّك/ أنا معك/ لا تقلق سأساعدك/ تعال نفكّر معًا”. نصغي إلى اقتراحات الأطفال ونضيفها في صندوق أدواتنا، ليلجأ إليها الأطفال عند الحاجة. (مثل: قراءة قصّة/ سماع موسيقى هادئة/ تأمّل صورة لمنظر طبيعيّ).

نتواصل

نتواصل:

نحافظ على البيئة: نفكّر معًا في طرق حماية البيئة والمحافظة عليها. قد نقترح مبادرةً لتنظيف مدخل البستان، أو تزيين البيئة بالنباتات. قد ندعو الأهل والأجداد لمشاركتنا في ورشةٍ خاصّة.

نساند بعضنا: نستضيف أخصّائيًّا في لقاءٍ مع الأهل، ونكتسب طرقًا وآليّاتٍ جديدةً للتعبير عن مشاعرنا، ولمدّ يد العون لمَن هم في ضائقة. قد نبادر أيضًا لمشروعٍ خيريٍّ لدعم المحتاجين في بلدتنا.

نتحاور

نتحاوَر حول…

المَشاعر: نتحدّث عن مَشاعر الفيل في المَواقف المختلفة. نستكشف مشاعر الحيوانات التي أربكَها سلوك الفيل، ونتحادث عن مشاعرنا المتوتّرة أو الغاضبة وسبُل التعامل معها دون تخريب.

ردود الأفعال: نلاحظ سلوك الفيل، وردود أفعال الشخصيّات. ننتبه لاستجابة الفيل لمساعدة القرد، وكيف ساهمت في حلّ المشكلة، ونربطها بمواقف من حياتنا العائليّة.

ضائقة/ مشكلة/ أزمة- ماذا نعني به، وهل مررنا بها؟ نصفها ونستذكر مشاعرنا فيها: مَن ساعدَنا وكيف؟ هل ساعدْنا شخصًا في مشكلة؟

خطوات مساندة: “اهدأ أرجوك، أنا هنا لأساعدك”، طمأن القرد الفيل. نتحدّث عن الخطوات التي تساعدنا في مواقف ضاغطة.

البيئة: شكّل الكيس خطرًا على الفيل. نتحدّث عن مساهمتنا في المحافظة على البيئة والأحياء.

نثري لغتنا

نُثري لغتنا

نقرأ النصّ ونوضح معاني المفردات. نتعرّف على تسمية المشاعر المختلفة وكيفيّة التعبير عنها. نتعرّف على الأفعال في النصّ، معانيها، أصواتها وحروفها. نلاحظها مع المذكّر والمؤنّث.

نتعرّف على الصّفات: نلاحظ صفات فيلون في النصّ، مَن يشبه ممّن نعرف؟ ما هي صفات كلّ فردٍ في عائلتنا؟

نستكشف

نستكشف

في النصّ كثيرٌ من محتويات الغابة، ومختلف مواقعها وسكّانها. نبحث عن صوَرٍ ومعلوماتٍ عنها في الموسوعات والمَواقع. نتعرّف على البلاد التي فيها غابات، وقد نزور حديقة حيوان.

نبدع

نبدع

الصّندوق السحريّ: نفكّر معًا في أمورٍ من شأنها مساعدة الطفل في الأزمات، قد تكون مقولةً منّا مثل :”أنا معك وتعال نفكّر معًا”، أو غرضًا يحبّه، أو صورةً لعناقٍ يجمع عائلتنا. قد نضيف جملًا مطمئنة، مثل: “أنا أحبّك” أو جملًا يكرّرها الطفل لنفسه: “أنا منزعج /غاضب، لكن سأحاول أن أهدأ”، أو صورةً لمكانٍ طبيعيّ/ لشخصٍ يتنفّس بهدوء.

نجمع الأدوات في صندوقٍ، نزيّنه ونجهّزه للمَواقف المربكة. قد نتّفق أيضًا على ركن صغيرٍ في بيتنا يلجأ إليه الطفل عند الحاجة، نضع فيه الصّندوق، ليكون مخصَّصًا لتخفيف التوتّر وإعلان طلب المساعدة.

نتواصل

نتواصل

نفكّر معًا في طرق حماية البيئة والمحافظة عليها. كيف يمكن أن نجعل من بيتنا وحارتنا مكانًا آمنًا؟ قد نقترح مبادرةً لطيفةً لتنظيف السّاحة أو الحديقة، أو لتزيين مدخل الحيّ مع الجيران.

نتحاور

نتحاور حول:

تربية الحيوانات: ما رأيك في تربية الحيوانات ولماذا؟ ماذا يحتاج الحيوان ومن يلبّي احتياجاته؟ أيّة حيواناتٍ يمكن أن تعيشَ معنا؟ نتحدّث عن الخبرات التي يمكن أن نتشارك فيها مع الحيوانات والطّيور الأليفة في البيت.

مشاعر الطفلة: كيف شعرت دان بوجود القطّ وعند اختفائه، عندما يزعجها القطّ وهي تلعب؟ نتابع الأحداث والرّسومات ونعبّر عن المشاعر في كلٍّ منها.

طلب المساعدة: توجّهت الطفلة إلى والديها ليُساعداها في البحث عن القطّ، وتوجّهت الأمّ إلى الجيران. نتحدّث عن خبراتنا في المواقف المختلفة، ممّن طلبنا مساعدة؟ هل حدث وساعدنا أحدًا في أزمة؟

أنواع الحيوانات: نميّز الفئات المختلفة من الحيوانات، ونصنّفها وفقًا لمعايير مختلفة (أليفة وغير أليفة/ آكلة لحوم أو نباتات/ تعيش في الغابة/ في البحر أو في المنزل.

الصّداقة: كان القطّ صديقًا لدان. مَن هم أصدقاؤنا وماذا نحبّ أن نفعل معهم؟ نستذكر الأنشطةَ المشترَكة للأطفال في روضتنا. قد نعرض صوَرًا لأنشطتنا ونتحدّث عن خبراتنا المشتركة فيها.

نثري لغتنا

نُثري لغتنا:

- نتعرّف على المفردات الجديدة ونشرح معانيَها وسياقات استعمالها.

- نتعرّف على الأفعال الحركيّة ونؤدّيها بأجسادنا (وضعَت/ألقت/ قفزَت/ ركض/ هرب).

- نتعرّف على الافعال الشعوريّة ونتحدّث عن خبراتنا معها. خافت/ قلقت.

- نميّز الكلمات المسجوعة ( الحاكورة- النافورة/ السيّارات- العمارات)، ونُنتج سجعًا لكلماتٍ أخرى في النصّ.

- نقترح أسماءً للحيوانات الأليفة. نلاحظ مَن منها عربيّ أو غير عربيّ/ أسماء لها معنى أو لا. نقطّعها، نبحث عن كلماتٍ تشبهها صرفيًّا.

- نتتبّع الرٍسومات ونصِف ما نراه بكلماتنا. نلاحظ العلاقة بين النصّ والرّسم، ونقارن بين التفاصيل المختلفة.

- نبحث في مكتبتنا عن قصص تتحدّث عن القطط (مثل القطّ ظريف).قد نجري استبيانًا مع الأطفال أو الأهل، ونصوّت لاختيار قصّتنا المفضّلة عن القطط، أو نعيد ترتيب مكتبة رَوضتنا وفقًا للمواضيع والشخصيّات.

نُبدع ونلعب

نُبدع ونلعب:

- مَن أنا؟

نحضّر أقنعةً بسيطةً لقططٍ وحيواناتٍ أليفةٍ من صول أو كرتون مقوّى. نقصّ دائرةً كبيرةً، وشكلين بيضويّين او مثلّثَين للأذنين. نضيف العينين والشوارب (يمكن استخدام شريطٍ ملوَّنٍ أو خيطان صوف).. نزيّن القناع بالألوان حسب رغبتنا، ثمّ نتحرّك بها، ونحاول أن نخمّن مَن من الأطفال يختبئ وراء كلّ قناع. ماذا يساعدنا أن نكتشف؟ الشّعر/ الملابس/ الحركة/ الصّوت. نتعرّف على صفات ومزايا كلٍّ من رفاقنا من وراء القناع.

- أماكن وحركات/ جد الكنز:

نميّز المفردات التي تشير إلى المكان (فوق/ تحت/ داخل/ وراء). نتخيّل وجود زعتر في روضتنا، ونلعب لعبة الأماكن والحركات وفقًا للتعليمات. يتحرّك الأطفال في المَساحة، ويبحثون عن القطّ فوق الطاولة/ تحت المكيّف/ داخل مركز البناء/ وراء خزانة الألعاب إلخ.

- بيوتٌ للقطط:

ننتج بيوتًا للقطط في بيئة الرّوضة. قد نختار كراتين أو صناديقَ بأحجامٍ مختلفة. ماذا نضيف لها؟ ايّ مكانٍ نخصّصه لها؟ ربّما في الساحة أو في حديقة الرّوضة. ماذا نحتاج أيضًا؟

نتواصل

نتواصل:

- ألعابنا الشعبيّة: تراثنا الشعبيّ زاخرٌ بألعاب المَخابئ الممتعة: الغمّيضة/ الطمّيمة/ حامي- بارد/ الكنز وغيرها. قد نجمع من الأجداد وصفًا للألعاب، وقواعدها وطرقها، ونعدّ موسوعة ألعابنا الشعبيّة، أو نستضيف الأجداد في يومٍ خاصٍّ ليشاركونا اللعب، ونستمتع بيومٍ تراثيّ مميّز.

- في رَوضتنا ضَيف: قد نستضيف طبيبًا بيطريًّا ليحدّثنا عن أنواع القطط واحتياجاتها، وطرق العناية بها.

- أنا ورفيقي: هل يربّي أطفال روضتنا حيواناتٍ أليفة؟ قد يصوّر كلّ طفلٍ مع والديه صوَرًا أو مقطع فيديو لنشاطٍ يجمعه بالحيوان. نجمع المقاطع ونعرضها في الرّوضة. يحدّثنا الطفل عن تجربته، ويسأله رفاقه عن معلوماتٍ إضافيّة يرغبون بمعرفتها.

نهيّئ مسرحًا

نهيّئ مسرحًا:

نتخيّل ونمثّل: لعبت دان وزعتر مع القلعة بطريقتها الخاصّة. ماذا يحبّ أطفالنا أن يلعبوا مع الأصدقاء؟ نتخيّل المشاهد ونؤدّيها. ونستمتع بالمواقف الطّريفة.

نبادر

نبادر:

بلدتنا ترفق بالحيوانات: لتعزيز التّعاطف والمسؤوليّة، نفكّر مع الأطفال بمبادرةٍ مجتمعيّة لإعداد أماكنَ لإطعام القطط في الأحياء. ماذا نحتاج؟ قد نكتب رسالةً للسّلطة المحليّة أو دعوةً لأهالي البلدة. قد نعدّ معًا نموذجًا، ونعرضه في صفحات التّواصل الاجتماعيّ. ماذا يقترح أطفالنا أيضًا لتطوير المبادَرة؟

نستكشف

نستكشف:

- نبحث في الموسوعات عن أصوات الحيوانات الأليفة ونتعرّف على أسمائها. نستمع إلى بعضها ونسمّيه. قد نشاهد فيلمًا قصيرًا عن طبيعة الحيوانات وحياتها.

- نبحث عن نبتة الزّعتر قبل تجفيفها. نتعرّف على التوابل والأعشاب الطبّيّة واستعمالاتها.

نتحاور

نتحاور حول…

تربية الحيوان في المنزل: لماذا مهمّ للطفل؟ مَن يتولّى رعايته، وكيف؟

مشاعر الطفلة في المواقف المختلفة قبل اختفاء زعتر وبعده. ماذا يدلّنا عنها في الرسومات؟

طلب المساعدة: متى ولمن نتوجّه للمساعدة؟ نستذكر مواقف سانَدْنا بها طفلَنا.

الصّداقة: زعتر صديقٌ لدان. مَن هم أصدقاؤنا وماذا نحبّ أن نفعل معهم؟

نُثري لغَتنا

نُثري لغَتنا

- نقترح أسماء ملائمةً لحيوان منزليّ نرغب بتربيته. لماذا اخترناها؟

- نقلّد أصوات الحيوانات التي نعرفها، ونتعرّف على أسمائها كمواء القطّ ونباح الكلب، وغيرها.

نلعب ونستمتع

- نتمتّع بلعب ألعابٍ جماعيّة مع طفلنا، مثل: الغميضّة/الطمّاي/الغمّاية، ولعبة “حامي/بارد”

- جِد الكنز: نخبّئ غرضًا في أحد الأماكن في البيت، ونعطي لطفلنا رموزَا عن المكان على نحو: فيه صحونٌ وملاعق. نطوّر قدرة الطفل على الوصف باقتراح استخدام كلماتٍ مختلفة، مثل: فوق، داخل، وصفات الأغراض والأماكن. نتبادل الأدوار.

- نمرح معًا بلعبة تمثيل الأدوار، مثلًا: أنا الزبون وأنت البائع، أو الأب والطفل، وغيرها.

نبدع

- نعدّ مع طفلنا مكانًا مريحًا ودافئًا للحيوان المنزليّ أو لقطط الحيّ.

- نخصّص مع طفلنا مكانًا لإطعام قطط الحيّ. أيّ طعامٍ نوفّره؟ مَن نشارِك من الحيّ؟

نستكشف

نبحث عن معلوماتٍ حول حيواناتٍ نرغب بالتعلّم عنها، وربّما نقضي يومًا ممتعًا في زيارة حديقة الحيوان.

نتحاور

نتحاور:

حول شخصيّات القصّة: نقارن بين صفات التاجر والنمر، الثور والأرنبة. نستنتج من خلال سلوك الشخصيّة ما يميّزها من صفات.

مفهوم العدل: هل الخير يعود علينا دائمًا بالخير؟ سؤالٌ طرحته الشخصيّأت، وقد نظنّ لوهلةٍ أنّ عمل الخير الذي قدّمه التاجر كان سيجلب له كارثةً من النمّر، لكن ذكاء الأرنبة أظهر لنا نتيجةً أخرى. ماذا نستنتج؟

الثقة والحذر: كلمات مجرّدة يمكن التعبير عنها بمشاعر وأفكار وسلوكات. نستذكر أشخاصًا نثق بهم كثيرًا. ممّن علينا أن نحذر؟ من المهمّ الانتباه إلى عدم تخويف الأطفال وإثارة هلعهم، فها هي الأرنبة بذكائها ساعدت التاجر وأنقذته. كيف يمكن أن نوازن بين تقديم المساعدة والحذر من ذوي النوايا السيّئة؟

خبرات من حياتنا: هل فعلنا خيرًا وقدّمنا مساعدةً لأحدهم؟ بماذا شعرنا؟ نستذكر تجارب من حياتنا تلقّينا فيها مساعدةً أو قدّمناها.

نُثري لغتنا

نُثري لغتنا:

كلمات ومفردات جديدة: نتعرّف على الكلمات الغريبة، ونوضح معانيها.

علامات الترقيم: نلاحظ إشارات الاستفهام/ التعجّب/ الاقتباس. ماذا نعني بها؟

أمثال وحكَم: نبحث عن أمثال وحكم ومواعظ تتحدّث عن عمل الخير/ عن العدل/ عن الحذر والحيطة وغيرها من المعاني التي تستوقفنا.

نبدع

نبدع:

اللعب التمثيليّ: يؤدّي كلّ منا دور إحدى شخصيّات القصّة. نفكّر في موقفها ومشاعرها. نتحاور حول تعابير الوجه والجسد، ومدى تعبيرها عن النوايا الحقيقيّة.

لعبة المحكمة: نختار مواقف من حياتنا اليوميّة، ويؤدّي كلٌّ منّا دورًا في الدفاع عن موقف مختلف. مَن منّا القاضي/ المتّهم/ المحامي؟ مَن منّا يؤيّد شخصيّةً أخرى؟

نستكشف

نستكشف:

كوريا: يعرّفنا الكتاب على نموذجٍ من الأدب الكوريّ. تعالوا نستكشف هذا البلد: أين يقع؟ بماذا يتميّز؟ هل نعرف آدابًا وفنونًا أخرى منه؟ نتعرّف على ثقافته ومزاياه.

التكافل في الطبيعة: تنبّهنا الشجرة في القصّة إلى مبدأ مهمّ في تبادل الخيرات. نبحث عن ظواهر طبيعيّة من التكافل وتبادل العون والمساعدة. (النحلة والوردة مثلًا).

نلعب ونستمتع

لعبة النظّارة: نقترح على الأطفال تخيُّل نظّارتين (قد نعدّ نموذجًا لهما)، إحداهما ورديّة والأخرى سوداء. إذا ارتدينا النظارة الورديّة نذكر مواقف إيجابيّةً محبَّبةً من الخير والعدل، ومع النظارة السوداء نستذكر مواقف سلبيّة وغير مرغوبة. ثمّ نرتديهما مع القصّة، ونلاحظ أيّ المواقف أو المشاهد في القصّة يمكن أن نراها بالنظارة الورديّة مثلًا: (مساعدة التاجر للنمر/ موقف الشجرة/ إنقاذ الأرنبة للتاجر)، وأيّها تتبع النظارة السوداء (كموقف النمر من التاجر).

نتحاور

شخصيّات القصّة: نقارن بين صفات التاجر والنمر، الثور والأرنبة. نستنتج من خلال سلوك الشخصيّة ما يميّزها.

مفهوم العدل والإنصاف: هل الخير يعود علينا دائمًا بالخير؟ قد نظنّ لوهلةٍ أنّ عمل الخير الذي قدّمه التاجر كان سيجلب له كارثةً من النمّر، لكن ذكاء الأرنبة أظهر لنا نتيجةً أخرى. ماذا نستنتج؟

الثقة: كلمة مجرّدة يمكن التعبير عنها بمشاعر وأفكار وسلوكيات. نستذكر أشخاصًا نثق بهم كثيرًا. كيف تولّدت تلك الثقة لدينا؟

خبرات من حياتنا: هل فعلنا خيرًا وقدّمنا مساعدةً لأحدهم؟ نستذكر تجارب من حياتنا تلقّينا فيها مساعدةً أو قدّمناها.

نُثري لغتنا

كلمات ومفردات جديدة: نتعرّف على الكلمات الغريبة، ونوضح معانيها.

علامات الترقيم: نلاحظ إشارات الاستفهام/ التعجّب/ الاقتباس. ماذا نعني بها؟

أمثال وحكَم: نبحث عن أمثال وحكم ومواعظ تتحدّث عن عمل الخير/ العدل/ الحذر والحيطة، وغيرها من المعاني التي تستوقفنا.

نُبدع

اللعب التمثيليّ: يؤدّي كلّ منا دور إحدى شخصيّات القصّة. نفكّر في موقفها ومشاعرها وتعابيرها.

لعبة المحكمة: نختار مواقف من حياتنا اليوميّة، ويؤدّي كلٌّ منّا دورًا في الدفاع عن موقف مختلف. مَن منّا القاضي/ المتّهم/ المحامي؟ مَن منّا يؤيّد شخصيّةً أخرى؟

نستكشف

الطبيعة: نخرج في نزهةٍ إلى الطبيعة القريبة. أيّ الأشجار نلاحظ؟ أيّ حيواناتٍ قد نلتقي؟ نصوّر مناظر طبيعيّةً ونجمعها في ذكرى نزهتنا الممتعة معًا.

الحيوانات حولنا: هل في حارتنا حيواناتٌ أليفةٌ تبحث عن مأوى أو طعام؟ كيف يمكن أن نساعدها بطريقةٍ آمنة؟ (قد نحضّر صندوقًا لطعام القطط أو حوضًا لإطعام الطيور).

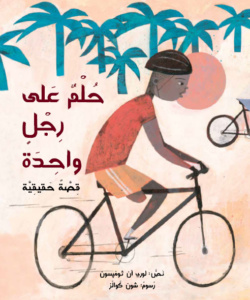

نتحاور

رغبات طفلنا وأحلامه: نتحدّث عنها، نفكّر معًا هل هي قابلةٌ للتحقيق؟ كيف نحوّل الرغبات إلى أهدافٍ وماذا يساعدنا في تحقيقها؟

حلّ المشكلات: أيّة تحدّيات واجهتنا ونجحنا في ابتكار حلولٍ لها؟ نستمتع بتذكّر خبرات طفلنا الناجحة.

الظواهر الطبيعيّة: نراقب ظاهرةً طبيعيّةً، نستمع إلى تفسير طفلنا لها، ونستكشف حقيقتها العلميّة معًا، مثل تساقط أوراق الأشجار، غروب الشمس وشروقها، تشكّل الغيوم والأمطار.

الهدايا: ما الهدايا التي يرغب طفلنا بتلقّيها؟ أية هديّة فاجأته وأحبّها؟

خبراتنا المشتركة: ما الأنشطة التي يرغب طفلنا بمشاركتنا فيها؟ نبحث عن أفكار لوقتٍ ممتعٍ ونوعيّ معًا.

نُثري لغتنا

القمر: نتعرّف إلى أسماء الحالات الأساسيّة للقمر (هلال/ بدر/ محاق). نتعرّف على مفهوم الأشهر القمريّة.

نيسان: هو أحد شهور السنة الميلاديّة (الشمسيّة). نستذكرها ونلاحظ مزايا كلّ منها.

معاني المفردات: نوضح الكلمات الجديدة ونفسّر معناها (فجوة/ دامسة/ عمَّ السكون). نفكّر مع طفلنا بكلماتٍ تتشابه معها باللفظ أو المعنى.

نستكشف

الضّوء والظّلّ: نختار غرفةً للعبةٍ ليليّةٍ، نطفئ الأضواء ونستعمل المصابيح لاستكشاف الصّور التي يمكننا إنتاجها بانعكاس صورتنا على الجدار. نبتكر أشكالًا وحركاتٍ ونستمتع بظلّها.

حالات القمر: نتابع القمر لعدّة أيام. قد نصوّره أو نرسمه، ونقارن بين حالاته المختلفة. قد نبحث عن معلوماتٍ تفيدنا من مصادر علميّة.

نتحاور

نتحاور:

حول رغبات الأطفال وأحلاهم: نتحدّث عنها، نفكّر معًا هل هي قابلةٌ للتحقيق؟ كيف نحوّل الرغبات إلى أهدافٍ وماذا يساعدنا في تحقيقها؟ أيّة أهداف نجحنا في تحقيقها وكيف؟

حول حلّ المشكلات: أيّة تحدّيات واجهتنا ونجحنا في ابتكار حلولٍ لها؟ نستمتع بتذكّر خبراتنا الناجحة.

حول الظواهر الطبيعيّة: نراقب ظاهرةً طبيعيّةً، نستمع إلى تفسير طفلنا لها، ونستكشف حقيقتها العلميّة معًا، مثل تساقط أوراق الأشجار، غروب الشمس وشروقها، تشكّل الغيوم والأمطار.

حول الهدايا: ما الهدايا التي ترغب بتلقّيها؟ أية هديّة فاجأتك وأحببتَها؟ نستذكر خبراتنا الشخصيّة. نستذكر قصصًا أخرى عن الهدايا.

نُثري لغتنا:

القمر: نتعرّف إلى أسماء الحالات الأساسيّة للقمر (هلال/ بدر/ محاق). نتعرّف على مفهوم الأشهر القمريّة.

نيسان: هو أحد شهور السنة الميلاديّة (الشمسيّة). نستذكرها ونلاحظ مزايا كلّ منها.

معاني المفردات: نوضح الكلمات الجديدة ونفسّر معناها (فجوة/ دامسة/ عمَّ السكون). نفكّر مع طفلنا بكلماتٍ تتشابه معها باللفظ أو المعنى.

المفرد والمؤنّث: ماذا لو استبدلنا شخصيّة نيسان بطفلٍ، وشخصية الأب بأمّ؟ نحوّل النصّ ونرى متى تتغيّر الصّيَغ اللغويّة وكيف؟

نستكشف

نستكشف:

حالات القمر: نتابع القمر لعدّة أيّام. قد نصوّره أو نرسمه، ونقارن بين حالاته المختلفة. قد نبحث عن معلوماتٍ تفيدنا من مصادر علميّة.

قمر الصّباح: في كلّ شهرٍ قمريٍّ أسبوعٌ يحافظ فيه القمر على ظهوره في ساعات الصباح حتى اقتراب الظهيرة. قد نراقب السّماء مع الأطفال، وندعوهم لمراقبتها في طريقهم إلى المدرسة. نشجّعهم على وصف السّماء في هذا الوقت، ونستكشف معهم هذه الظاهرة بمفهومها العلميّ.

التقويم الشمسيّ والتقويم القمريّ: نيسان أحد أشهر السنة المعتمدة على دورة الشمس، بينما القمر أساس التقويمات القمريّة (الهجريّة والعبريّ’). نستكشف معلوماتٍ عن الدّورتين والتقاويم المرتكزة عليهما، ونتعرّف على أشهر كلّ تقويمٍ منها.

نبدع

نستمتع إلى أغانٍ وأشعارٍ عن القمر. نؤّي حركاتها التعبيريّة، نرقص معًا على أنغامها. (قمرة يا قمرة/ غسّل وجهك يا قمر).

كتاب الأحلام والهدايا: نفكّر في هدايا نرغب بتلقّيها وهي غير قابلة للتحقيق، ونعوّض تحقيقها بتخيّلها ورسمها. نجمع رسومات الأطفال في كتابٍ من خيالهم وأحلامهم. نقترح عنوانًا له ونضيفه إلى مكتبة الصفّ.

نتعلم بمتعة

بين الخيال والواقع: نتّفق مع الأطفال على لعبة التجوّل بين الواقع والخيال، ونتّفق على إشاراتٍ لكلّ منها. يجلس أحد الأطفال المتطوّعين في الوسط، وتقترح عليه المربّية عبارة (مثلًا: أنت الآن في الغابة/ البيت/ الشارع). يطرح بقيّة الأطفال أسئلةً لزميلهم عمّا يرى ويسمع. ويكون على الطفل أن يجيب وفقًا للإشارة المتّفق عليها نشجّع الأطفال على سرد كلّ ما يتخيّلونه، ونتأكّد مع بقية الأطفال هل يمكن هذا في عالم الواقع أو الخيال؟

نتحادث

نتحادث حول:

أعياد الميلاد: ما الذي يجعل ذكرى ميلادنا يومًا خاصًّا؟ أيّة احتفالاتٍ نرغب بها؟ ما الأنشطة والفعاليات التي نرغب بها؟ أيّة هدايا تلقيّنا أو نرغب بتلقيّها؟

المشاعر: نتابع مَشاعر الطفل جود في المواقف المختلفة، بماذا شعر عند استيقاظه؟ عندما تظاهَر الأهل بنسيان يومه الخاصّ؟ عندما فاجأه الجميع بالاحتفال؟

المحبّة والاهتمام: كيف نشعر عندما يتعاون الجميع لإسعادنا؟ كيف نشعر حين نهتمّ بالآخرين ونحضّر لهم المفاجآت؟ نستذكر لحظاتنا الجميلة، ونتحدّث عن أشكال التعبير عن المحبّة. ما الذي يجعل يومنا مميَّزًا؟

التعاون: تعاوَن أفراد العائلة وتقاسموا المهامّ، فجعلوا من يوم طفلهم فرحًا ومتعة. نستذكر أنشطتنا المشتركة في الرّوضة وفي البيت. أيّة أنشطةٍ نتعاون لإتمامها؟ ما هي الأدوار التي نحبّ أن نؤدّيَها في الأنشطة المشترَكة؟

الأيّام الخاصّة في روضتنا: نستذكر أنشطتنا المميّزة وأيّأمَنا الخاصّة، ربّما خرجنا في جولةٍ أو أقمنا يومًا تتويجيًّا لمشروعٍ، أو استضفنا الأهل والأجداد. نتحدّث عن خبراتنا المشتركة، وقد نخطّط ليومٍ خاصّ بروضتنا، نستمع إلى اقتراحات الأطفال ونتّفق على ما يناسبنا.

الأسرار والمفاجآت: حاول أفراد العائلة مفاجأة جود، فسَوا إلى الاحتفاظ بسرّ تخطيطهم. نتحدّث عن المفاجآت في حبراتنا الذّاتيّة. بماذا نشعر؟ كيف نسلك؟

نثري لغتنا

نُثري لغتنا:

نقرأ القصّة ونوضح معاني المفردات الجديدة. نتوقّف عند المَشاهد ونصِف الرّسومات، ونربط بين الأحداث والمَشاعر.

السّجع: نتعرّف على المفردات المَسجوعة في النصّ (ورود- جود/ عزيز- تركيز إلخ). نميّز الأصوات المشتركة، ونُنتج سجعًا مع مفردات أخرى.

أحلى الكلام: يحتفي الكتاب بالمحبّة والاهتمام والتّعاون. قد ندوّن المفردات التي يقترحها الأطفال للتعبير عن المحبّة (تعاون/ تقدير/ شكرًا/ أحبّك/ أنت صديقي/ تسامُح/ هديّة/ بهجة/ فرَح/ ماذا أيضًا؟). قد نعدّ ركنًا للمفردات الحلوة، أو نضيف صوَرًا للتعبير عنها. نشارك خبراتنا حولها، أو نضيفها إلى مساحة الإنتاج لدمجها في بطاقاتنا ولوحاتنا.

نغنّي:

نتعرّف على قصائد وأغانٍ لعيد الميلاد، للمحبّة، للعطاء. نردّدها ونؤدّي حركاتٍ تلائمها. هي فرصةٌ للتعرّف على قصيدة الشّاعر محمود درويش “فكّر بغيرك”، ليستمتع الأطفال ويذوّتوا قيمة العطاء التي عبّرت عنها الأسرة في القصّة.

نبدع

نبدع:

نحتفي بالمساحة الإنتاجيّة في رَوضتنا، ونضيف موادّ متنوّعةً وبطاقاتٍ وألوانًا. يحضّر كلّ طفلٍ بطاقةً يزيّنها بطريقته، ويهديها إلى أحد أصدقائه في الرّوضة. قد نخصّص لقاءً لتقديم البطاقات، يشاركنا فيه كلّ طفلٍ بالحديث عن بطاقته، وصديقه المختار. هي فرصةٌ لتعزيز المناخ الإيجابيّ في الرّوضة، وتذويت قيَم المحبّة والامتنان.

نلعب

صندوق الذّكريات: نحضّر صندوقًا ونزيّنه مع الأطفال، نضيف إليه صوَرًا من أنشطة روضتنا المميّزة، أو من أنشطة الأطفال مع عائلاتهم. يختار أحد الأطفال صورةً، ونُتيح الفرصة لطفلٍ آخر بالحديث عنها، ماذا يحبّ أن يقول؟ بماذا تذكّره؟

نُقيم حفلة: قد نحضّر في مساحة اللعب المنزليّ نشاطًا ليومٍ خاصّ (احتفال/ عرس/ عيد ميلاد/ يوم الأعمال الخيريّة)، نتّفق مع الأطفال على اللوازم المطلوبة، نحضّر قائمةً بالموادّ المطلوبة/ نحضّر دعوةً/ نزيّن المَساحة ونتقاسم الأدوار. قد نضيف في مساحة البناء أيضًا إشاراتٍ ولافتاتٍ للطريق. هل يقترح الأطفال إضافاتٍ أخرى؟

نستكشف: نجمع وصفاتٍ لكعكٍ صحيّ، أو نختار من كتابٍ خاصٍّ، ونتحاوَر مع الأطفال حول طرق التحضير. نتعرّف على القيمة الغذائيّة/ تاريخ انتهاء الصلاحيّة/ طرق حفظ الموادّ. قد نُعِدّ كعكةً معًا للاحتفاء بيومٍ خاصّ في روضتنا. نتعرّف على الموادّ ونصنّفها، نستكشف طرق التحضير، ونشدّد على قواعد الأمان. ماذا يحدث للموادّ عند خبزها أو تجميدها؟ نستكشف ونتعلّم ونستمتع بالمذاقات.

نتحادث حول

نتحادث حول…

أعياد الميلاد: ما الذي يجعل ذكرى ميلادنا يومًا خاصًّا؟ أيّة احتفالاتٍ نرغب بها؟ ما الأنشطة والفعّاليّات التي نرغب بها؟ أيّة هدايا تلقيّنا أو نرغب بتلقيّها؟

المحبّة والاهتمام: كيف نشعر عندما يتعاون الجميع لإسعادنا؟ كيف نشعر حين نهتمّ بالآخرين ونحضّر لهم المفاجآت؟ نستذكر لحظاتٍ ممتعةً فاجأنا بها أحبّتنا، ونتحدّث عن أشكال التعبير عن المحبّة. قد نتّفق على نشاطٍ يوميّ أو أسبوعيّ يضيف لمسةً خاصّةً لحياتنا، كأن نحضّر وجبةً مشتركةً، نقرأ قصصًا، نلعب معًا، ونزور الأجداد. ماذا أيضًا؟

التعاون: تعاوَن أفراد العائلة وتقاسموا المهامّ، فجعلوا يوم طفلهم مفرِحًا. نفكّر في الأدوار التي يمكن لكلّ منّا القيام بها حتّى يساعد الآخرين ويسعدهم.

نثري لغتنا

نقرأ القصّة ونوضح معاني المفردات الجديدة. نتوقّف عند المشاهد ونصف الرّسومات.

نحضّر بطاقةً لعائلتنا، قد نضيف أسماءنا وصورةً تجمعنا، أو بعض عبارات الشكر والمحبّة. نلوّن ونزيّن، ونعلّقها في مكانٍ في بيتنا.

نثري لغتنا

نُثري لغتنا

نقرأ القصّة ونوضح معاني المفردات الجديدة. نتوقّف عند المشاهد ونصف الرّسومات.

نحضّر بطاقةً لعائلتنا، قد نضيف أسماءنا وصورةً تجمعنا، أو بعض عبارات الشكر والمحبّة. نلوّن ونزيّن، ونعلّقها في مكانٍ في بيتنا.

نغنّي

نتعرّف على قصائد وأغانٍ لعيد الميلاد، للمحبّة، للعائلة. نردّدها ونؤدّي حركاتٍ تلائمها.

نبدع

نتّفق على تحضير مفاجأةٍ لأحد أفراد العائلة. ماذا نختار؟ نفكّر بما يحبّ أو يحتاج، ونلائم المفاجأة له. قد نتّفق على جعل كلّ يوم عطلةٍ يومًا خاصًّا لأحد أفراد العائلة.

نلعب

نلعب

ماذا لو تبادلنا الأدوار ليومٍ في بيتنا؟ مَن يكون الأب/ الأمّ/ الطفل؟ نستمتع بالتفكير بالآخرين، ووصف مشاعرهم والتعبير عنهم.

نتحاور حول

- الشعور بالملل متى نشعر به كيف نتعامل عليه أو بماذا يمكن أن نشغل أنفسنا؟

- الهوايات التي نحبّ ممارستها، ونستمتع بقضاء وقتنا بها. نستمع إلى خبرات الأطفال.

- الخيال والواقع كيف نميّز بينهما؟ ماذا نحبّ أن نتخيل؟ كيف ومتى نمارس هذا في حياتنا اليوميّة؟

- اللعب التمثيليّ في البستان كيف نختار الأدوار؟ مع مَن نحبّ أن نلعب؟ أيّة ألعابٍ تشدّنا؟. نتحدّث حول مساحة اللعب في بستاننا، هل نحبّ تغيير شيءٍ فيها أو إضافة أغراض ما؟

- أستطيع /لا أستطيع: استطاعت سما بخيالها تحقيق مهمٍّ صعبة. أيّة أمورٍ نستطيع إنجازها وحدنا أو بمساعدة آخرين؟ خبراتنا الذّاتيّة ومشاعرنا في فيها.

- “افتح يا سمسم” تذكرنا بالحكايا الشعبية. أيّة حكايا شعبية نعرف؟ نستمع إلى خبرات الأطفال؟

نثري لغتنا

- المفرَدات الجديدة: نوضح معانيَ الكلمات وسِياقات استعمالها (فارس/ فوّهة/ حمم إلخ). نتعرّف على “الفارس”، مَن هو وماذا يميّزه؟

- المذكّر والمؤنّث: ننتبه إلى صيَغ المؤنّث في النصّ، ونطوّر الوعيَ الصّرفيّ. ماذا لو كان البطل فارسًا؟ نُحاول صياغة النصّ والانتباه للمذكّر والمؤنّث.

- السّجع: نتعرّف على الكلمات المسجوعة في النصّ، (بِالجوع- الرّجوع/ بأمان- الفرسان). ننتجُ سجعًا حسب أسمائنا أو كلماتٍ نعرفها. ننتبه إلى الأصوات المشتركة. هل نعرف أيّة حروفٍ تعبّر عنها؟

- اللّغة العربيّة المكتوبة والمَحكيّة: نُلاحظ وجودَ بعض العبارات المَحكيّة (زهقت وبعدين). نميّز بين المحكية والمعياريّة لتطوير الوَعي اللغويّ. أيّة مفرداتٍ نذكرها من القصص وكيف يمكن أن نعبّر عنها بلهجتنا؟ قد نحدّدُ مساحتَين للّعب، واحدة للمعيارية وأخرى للمحكيّة. تلفظ المربية كلمة ويقفز الاطفال الى المساحة الملائمة، ثم نُتيح للأطفال اقتراحَ كلماتٍ لرفاقهم.

نلعب

الخيال والواقع: نهيّئ مساحةً للرّحلات الخيالية. نتّفق على إشارةٍ لدخول عالم الخيال، مثل ارتداء رداءٍ معيَّن أو وضع تاجٍ غريب، إذا استعمله أحد الأطفال فهو يدخل عالم الخيال، بينما يطرح بقية الأطفال أسئلةً عليه، مثل: أين أنت الآن/ ماذا تشاهد/ ماذا تفعل؟ ويتسنّى للاعب طرح إجاباتٍ خياليّةٍ وسحريّةٍ، ثمّ نُزيل الإشارة ونعود إلى الواقع، فطرح نفس الأسئلة ليكون على الطفل الانتباه والإجابة بشكلٍ واقعيّ.

تساهم هذه اللّعبة بتطوير مخيّلة الطفل وإضفاء شرعيّةٍ عليها، إضافةً لتطوير مهارات الوَصف والمقارنة والتّركيز.

نستكشف

البراكين: نبحث في الموسوعات عن معلوماتٍ عنها ونتعرّف على المراجع الملائمة.

الحكايا الشعبيّة في منطقتنا. قد نجمع بعضَ الحَكايا من الأجداد والجدّات، أو نستضيف حكواتيًّا. قد نشاهد معًا حكايةً شعبيّةً في منظومة البثّ القطريّة.

نُبدع

- نتخيّل مكانًا آخر كان فيه الأمير، ونذهب في رحلةٍ لمساعدة سما. أيّة مغامراتٍ سنخوض وكيف سنواجهها؟ نقترح مشاهدَ أخرى للقصّة.

- رسومات خياليّة: يتخيّل كلّ طفلٍ شخصيّةً ما ويرسمها، ونضيف إلَيها تعريفًا بِلغته. نجمع الرّسومات في كتابٍ ونضيفها إلى مكتبة بستاننا.

نُبادر

نتأمّل مساحةَ اللعب التمثيليّ في بستاننا، نفكّر بإمكانيّات تطويرها، نضيف إليها أدواتٍ مساندة، ونُتيح شراكة الأطفال في إعادة تنظيمها. قد نضيف إليها مسرحًا ونستمتع بأداء الأدوار فيه.

نتحادث حول

- الشعور بالملل: نسأل الأطفال متى يشعرون به وكيف. نتحاور معًا حول طرق يمكن أن يشغلوا بها وقتهم.

- العلاقات داخل العائلة: قامت الطفلة بمساعدة أخيها و”تحريره” بعد أن استيقظ من قيلولته. نتحاور مع طفلنا ونسأله: هل قام بمساعدة أخيه/أخته مرّة؟ متى وكيف حدث ذلك؟ كيف يقضون وقتهم معا؟

- الألعاب التي يفضّلها: فضّلت الفارسة سما لعبة خياليّة. نسأل طفلنا عن ألعابه المفضّلة.

نُبدع

- نصنعُ “صندوق الأفكار المسلية”: نكتب على بطاقاتٍ اقتراحاتٍ لأنشطة نقوم بها في البيت والحديقة، ونجمعها في صندوق. وعندما نشعر بالملل، نسحب بطاقة ونقوم بالفعاليّة.

نُثري لغتنا

- نفسّر المفردات الجديدة لأطفالنا، مثل: فارسة، فُوّهة، وتشبيهات مثل: بسرعة الريح. نُضيف كلمات أخرى من القصّة لقاموس طفلنا اللغويّ.

نتعلم ونلعب

- نستذكر مع أطفالِنا ألعاب الطفولة، فنبني البيوت من الوسائد والشراشف. نمثّل ونتبادل الأدوار.

نتواصل ونبدع

- نخرج الى حينا برفقة أطفالنا نستكشف حينا ونرسم خريطة له من وحي الخريطة في الكتاب.

نتحاور حول

نتحاور حول:

- مشاعر الطّفلة في المَشاهد المختلفة عبر النصّ: بماذا شعرت رهف وهي تتطلّع لبقاء العصافير/ وهي تغرس بذرتها وتنتظر/ وهي تعدّ مع جدّها شجرتَه؟

- علاقاتنا مع الأجداد: كيف يقضي طفلنا وقته مع جدّه؟ ما هي الأنشطة التي يحبّ ممارستها معه؟ نتحدّث عن خبراتنا من زيارات بيت الجدّ والجدّة ونصِف أجواءها.

- أفكارنا وإبداعاتنا: يمثّل الخيال الإبداعيّ ركيزةً في تطوّر الطفل بمرحلة الرّوضة. نستمع إلى أفكار أطفالنا حول قضايا تشغلهم. نقترح حلولًا ونثري الحوار مع الأصدقاء.

- نتتبّع الرسومات ونصِف كلًّا منها. نقارن بين التفاصيل المختلفة لرهف وجدّها. ماذا نلاحظ في كلّ لوحة؟

نثري لغتنا

نثري لغتنا:

- نوضّح معاني المفردات الجديدة، ونتعرّف عليها. نتتبّع الرّسومات وعلاقتها بالنصّ.

- ننتبه إلى صيغة المثنّى التي تتميّز بها لغتنا العربية. ينكشف الأطفال على صيغة المثنى في هذه المرحلة. نوضحها. نجري ألعابًا حركيّة مع طفلٍ/ طفلين وأكثر وننتبه إلى اختلاف الصّيغة اللغويّة، ونطوّر الوعيَ الصّرفيّ.

- نتعرّف على الأوصاف في النصّ. نصِف أغراضًا حولنا، ونقارن بينها من حيث الحجم/ اللّون/ المادّة وأبعادٍ أخرى نقترحها.

نبدع

نُنتج شجرة أحلامنا الخاصّة. نجمع موادّ من الطبيعة ونضيف إليها ما يتوفّر في البستان، ونستمتع في المساحة الإنتاجية بإبداع شجرة أحلام كلّ طفل. كيف يتخيّلها وماذا يحبّ أن يضيف إليها؟

نلعب ونتواصل

- نحدّد يومًا نستضيف فيه مجموعةً من الأجداد. قد نلعب ألعابًا شعبيّةً معًا. يعلّمنا كلّ جدٍّ لعبةً ويعلّمهم أطفالنا ألعابَهم. وقد نستمتع بإنتاجٍ إبداعيٍّ مشترَكٍ، كأن نحضّر بطاقاتٍ من صُوَرِنا معًا ونزيّنها بطريقتنا.

- قد يختار كلّ طفلٍ نشاطًا مشتركًا مع أحد أفراد أسرَته، ويشارك رفاقه بصورةٍ منه. يمكن أن نتّفق على وقتٍ محدّدٍ لإتاحة منصّة مشاركةٍ للأطفال الرّاغبين بالحديث عن نشاطهم الأسريّ، قد نجمع الصُّوَر في ألبومٍ أو كتيّبٍ مشترَك. وقد يختار كلّ طفلٍ طريقةً لتحضير بطاقة شكرٍ لأسرته، بحيث يزيّن صورته معهم ويُضيف ما يرغب إليها مع عبارةٍ يختارها.

نستكشف

- التّراث: نجمع من الأجداد والجدّات وصفاتٍ لأكلاتٍ شعبيّة/ألعاب الطّفولة البعيدة/ أغانٍ شعبية وغيرها. نتعرّف على تراث بلدتنا ونحتفي به.

- العصافير: نقترح طرقًا لجَلب العصافير وننفّذها معًا. قد نُعِدّ طبقًا أو وعاءً لإطعام الطيور. نختار المكان المناسب لوضعه في حديقة الروضة. نراقب الطّيورَ ونصوّرها ونبحث عن معلوماتٍ عنها في المَوسوعات. قد نعِدّ معًا موسوعة طيور بلدي ونضيف بِطاقةً تعريفيّةً لكلٍّ منها.

نلعب

صندوق الذّكريات: نجمع في صندوقٍ عباراتٍ تصِف أنشطةً أسريّةً مشترَكةً، مثل: “أعددتُ مع جدّتي كعكةً/ تنزّهتُ مع أسرتي/ ساعدَني أخي الأكبر/ رسمتُ لوحةً مع أمّي” إلخ. نختار بطاقةً ويشاركنا الأطفال الذين تناسبهم بالحديث عن خبرتهم المُشابهة. نوجّه الأطفال بأسئلةٍ تساعدهم مثل: كيف شعرتَ؟ ماذا فعلتم؟ ماذا التقيتم؟ وغيرها. قد نؤدّي أيضًا مَشاهد من تلك الأنشطة: مَن يلعب دور الجد/ة أو الأب/ الأمّ ومَن يلعب دور الطفل/ة؟ ماذا يقول كلٌّ منهم؟

نبادر

مشكلة وحلّ: نخصّص مساحةً في الروضة لمناقشة القضايا والأفكار. قد نسمّيها مثلًا “عندي سؤال”. نتّفق على تهيئة المساحة. نتّفق على أسسٍ لطَرح المشكلات والبحث عن الأفكار والحلول. نُتيح للأطفال طرحَ قضايا تعنيهم وسماعَ اقتراحات رفاقهم. نتّفق على قواعد الحوار، كالإصغاء والاحترام. مثلًا: “لا نقاطع رفيقنا أثناء حديثه/ إذا اختلفنا مع فكرةٍ لا نقول: أنت مخطئٌ بل أنا أفكّر بطريقةٍ مختلفةٍ/ كلّ اقتراحٍ مقبول ما دام يُقال باحترام” إلخ.

ستوفّر لنا هذه المساحة معرفة أطفالنا واهتماماتهم بعمقٍ، وتُتيح لهم تطوير مهارات التعبير والاستماع والتفكير الإبداعيّ.

نتحادث حول

مشاعر الطفلة: نقرأ القصّة مع أطفالنا عدّة مرّات. نتتبّع الرسومات ونتناول الرسومات كلوحة تعبيريّة، ونتحدّث عن مشاعر كلّ من الطفلة والجدّ أثناء عملهما المشترك.

العلاقة مع الجدّ: نتحادث مع طفلنا حول الأمور التي يحبّها في جدّه وجدّته، والأمور التي تضايقه أحيانًا.

العلاقات في العائلة: يعرض لنا الكتاب خبرة الطفلة في قضاء وقتٍ ممتع مع جدّها. نتحدّث مع أطفالنا حول الأنشطة المشتركة التي يحبّ أطفالنا القيام بها مع الأجداد والجدّات، ومع الأعمام والأخوال والعائلة الموسّعة.

نبدع

- نُحضّر ألبومًا لأجمل اللحظات مع أفراد العائلة الصّغيرة والأقارب.

- نخطّط ونبدع في تحضير بيت لحيواننا المفضّل برفقة الأجداد.

نتواصل

- نُحضّر ألبومًا لأجمل اللحظات مع أفراد العائلة الصّغيرة والأقارب.

- نخطّط ونبدع في تحضير بيت لحيواننا المفضّل برفقة الأجداد.

نتحاور

- العنوان: نسأل الأطفال ما المقصود بلا شيء في علبة الهديّة؟

- معنى وقيمة الهديّة: نتحادث حول معنى الهدية، نسأل أطفالنا: لماذا برأيكم أراد القطّ إهداء الكلب هديّة؟ هل من المهم أن نُهدي بعضنا الهدايا؟ ما هو شعورنا عندما نحصل على هديّة؟

- طرق التعبير عن الحبّ: تعتبر الهديّة، غالبًا، طريقة للتعبير عن الحب. نسأل أطفالنا: كيف لنا أن نعبّر عُن مشاعرنا؛ مثل حبنا، تقديرنا، واهتمامنا بالأصدقاء والعائلة بطرق أخرى غير تقديم الهدايا الماديّة؟

- الرسومات: تتميّز رسومات هذا الكتاب بأسلوب “الكومِكْس”. يمكن أن نبحث مع طفلنا عن مواقع يُستخدم فيها هذا الأسلوب لإيصال معلومة، أو سرد قصّة (مثل المنشورات الدّعائيّة، أو مجلاّت الأطفال، وغيرها).

نبدع

نفكّر في شخص عزيز على الطفل يقترب عيد ميلاده، ونحضّر له هدية خاصّة؛ مثل ألبوم صور للحظات جميلة قضيناها معاً، إطار لصورة، بطاقة نعبّر بها عن حبنا، ونغلّفها بطريقة مبدعة جميلة.

نُثري لغتنا

“ولا إشي” هو مصطلح شائع الاستخدام في لغتنا العاميّة، كما في القصة، وغالبًا ما يُستخدم وبشكل مجازيّ. نتتبّع المواقف المختلفة في القصّة، ونستبدل مصطلح “لا شيء” بجملة مفصّلة تعبّر عن الموقف، ونشجّع أطفالنا على التعبير.

نتحاور

نتحاوَر حول:

الهدايا: لماذا نتبادل الهدايا؟ وما المعاني والقيَم التي تعبّر عنها؟ أيّة هدايا نحبّ أن نتلقّى؟ أن نقدّم؟ لمَن؟ ما الفرق بين الهدايا المادّيّة والمعنويّة؟ قد تكون الهديّة كلمةً طيّبةً/ تشجيعيّة/ نظرةً دافئةً/ مساعدةً نقدّمها، ماذا أيضًا؟

ذكرى الميلاد: كيف نشعر في ذكرى ميلادنا؟ ما المفاجآت التي تجعل من هذا اليوم مميَّزًا. نستمع إلى خبرات الأطفال.

الصّداقة: مَن هم أصدقاؤنا؟ ماذا نحبّ أن نفعل معهم؟ نشارك بخبراتنا الذاتيّة. نستذكر هدايا معنويّة تبادلنا مع أصدقائنا (هل لعبنا معًا؟/ ساعدَ أحدنا الآخر/ كيف نشعر بمشاركة الأصدقاء ووجودهم؟).

شخصيّات القصّة: من هما وديع ونبيل؟ نتحاور حول احتياجات الكلب والقطّ والإنسان، بماذا تختلف؟

نُثري لغتَنا:

القاموس اللغويّ: نتعرّف إلى معاني المفردات في النصّ ونوضحها (مَتجر/ يتسوّق/ تنزيلات).

“لا شيء”: عبارةٌ من اللغة المعياريّة، كيف نعبّر عنها بلهجتنا المحليّة؟ هل نعرف لهجاتٍ أخرى؟ (ما في شي/ فشّ إشيّ/ ما بو شَيّ). ماذا نقصد بهذه العبارة؟ ننتبه إلى التعبير المجازيّ فيها.

“جديد/ أجدّ: نلاحظ صيغة المقارنة في التعبيرَين. نقترح صيَغًا أخرى لتطوير المقارنة والوعي الصرفيّ (واسع/ أوسع- نظيف/ أنظف).

نستكشف

نستكشف:

الكوميكس: يتميّز الكتاب بأسلوب “الكوميكس”. نبحث عن كتبٍ ونصوصٍ من هذا اللون الأدبيّ في مكتبتنا وفي الإنترنت. نلاحظ مزاياها. ننتبه إلى الإشارات والرسومات فيها.

مكتبتنا: نبحث عن كتبٍ أخرى موضوعها الهدايا (هديّة لماما/ هدايا صغيرة/ أجمل هديّة). نقرأها في مجموعاتٍ صغيرة. قد نعيد تنظيم رفوف مكتبة بستاننا وفقًا لمضامين تعنينا. قد نتعرّف على نفس الكتب بلغاتٍ أخرى إن وُجدت.

نبدع

نبدع:

نحضّر هدايا معنويّة: نقترح على كلّ من الأطفال تحضير هديّةٍ لشخصٍ يحبّه من موادّ متوفّرة. قد نحضّر بطاقاتٍ، نضيف عبارةً لطيفةً مثل: شكرًا/ أحبّك/ أحلى الأمنيات. هل يقترح الأطفال عباراتٍ أخرى؟ قد نرسم أو نضيف صورًا من مجلّات. لنفسح المجال لإبداعات الأطفال.

نلعب ونتعلّم

وردة الامتنان: يمثّل الامتنان قيمةً عظيمةً لتقدير أنفسنا والآخرين، ويساهم في إضفاء مشاعر إيجابيّةٍ وصحّيّة، من المهمّ تعزيزها لدى الأطفال. يمكن أن نجهّز وردةً من موادّ متوفّرة في البستان. يجلس الأطفال في دائرة، ويختار كلّ طفلٍ بدَوره صديقًا يقدّم له الوردة، ويشكره على أيّ أمرٍ بسيط. قد نشكر على اللعب معًا/ على التحدّث بلطف/ على التعامل باحترام وغيرها.

شكرًا وامتنانًا: هل نرغب في الامتنان للبستان؟ لعائلتنا؟ للطبيعة؟ تعالوا نستذكر هدايا الحياة لنا ونشكرها أيضًا. هل يقترح الأطفال أدواتٍ أخرى للتعبير؟ قد نحضّر ركنًا للامتنان ونضيف إليه اقتراحاتٍ جديدةً ونخصّص وقتًا يوميًّا لأحدها. ولنلاحظ أثر هذا النشاط على مناخنا التربويّ في البستان.

نتحاور

- العنوان: بماذا يمتاز الفندق عن البيت؟ هل هنالك مفردات أخرى لها نفس المعنى؟ كيف علينا أن نتصرّف في الفندق؟

- الاختلاف: اختلفت حاجات الأشخاص والحيوانات، وحاولت الطفلة مع والدتها تهيئة الغرف وفقَا لذلك. نتتبّع مع طفلنا الرسومات ونتحدّث عن حاجة كلّ زائر وماذا فعلت الطفلة لتستجيب لها.

- الصفات الشخصيّة: نسأل طفلنا: ما هي صفات الطفلة؟ كيف برزت في تصرّفاتها؟ كذلك نسأل طفلنا عن صفات تميّزه عن غيره من الإخوة أو الزملاء، وكيف تبرز في تصرفاتهم.

- تعزيز الحسّ بالمسؤوليّة والانتماء: نتحدث مع طفلنا عن الأدوار التي يحبّ ويرغب بأن يأخذها في البيت، وعن أدوار كلّ فرد في العائلة، وعن كونها تعبير فعليّ عن المسؤوليّة وعن الانتماء.

- الإبداع في حلّ المشكلات: نستذكر سويّة مواقف حصلت معنا في البيت، وتطلّبت منّا تفكيرًا بحلول غير تقليديّة، ونجحنا بتخطّيها سوية.

نتحاور

الفندق: بماذا يتميّز، وكيف نسلك فيه؟ هل هنالك تسميات أخرى نعرفها؟

الاختلاف: لكلّ منّا صفاتٌ تميّزه عن الآخرين وأخرى يتشابه بها معهم. نبحث عن هذه الصفات، عن مظاهر التقبّل والاحترام والدّعم المتبادل بيننا.

الشخصيّات: أيّة حيوانات ظهرت في القصّة، وماذا نعرف عنها؟

مشاعر الشخصيّات في المواقف المختلفة: كيف شعر النّمر حين غادر الضّيوف الفندق؟ كيف شعرت كلّ شخصيّة حين لاءموا لها المكان؟

الإتاحة: هل في مدرستنا إتاحةٌ لذوي احتياجاتٍ خاصّة؟ كيف نساهم في ملاءمة صفّنا للجميع؟ نتحدّث عن الإتاحة المادّيّة والمعنويّة، وسبُل تعزيزها.

نُثري لغتنا

نصوصٌ متنوّعة: في الكتاب نصوصٌ تتبع للسرد والأحداث، وأخرى تعبّر عن حديث الشخصيّات، إضافةً إلى لافتات معلّقة. نميّز بين كلٍّ منها. بماذا تتميّز كلٌّ منها؟ هل يختلف أسلوب الكتابة في كلّ منها؟

إعلان لفندقنا: لو أقمنا فندقًا ماذا نسمّيه؟ مَن ضيوفنا المدعوّون إليه؟ (لاجئون ونازحون/ ذوو احتياجات خاصّة/ مسنّون/ أطفال/ أيتام/ كائنات فضائيّة إلخ). أيّة خدماتٍ نوفّرها لتلائم احتياجاتهم؟ بماذا يتميّز المبنى؟ نصِف عدد الطوابق وشكل الغرف ونوعيّة الخدمات. ماذا أيضًا؟ نجهّز مع الأطفال إعلانًا للفندق، ماذا نكتب؟ هل نضيف رسوماتٍ أو صورًا؟

تصريف الأفعال: نلاحظ الفروق بين الأفعال في النصّ بصيغة المفرد (المذكّر أو المؤنّث) وصيغة الجمع. نميّز بينها، ونلعب ألعابًا للتصريف.

نستكشف

الحيوانات: نتعرّف على الحيوانات في القصّة، بماذا تتميّز؟ ما هي احتياجات كلٍّ منها؟ نستكشف العلاقات بينها. نصنّفها في مجموعاتٍ وفقًا لمعايير متنوّعة يقترحها الأطفال.

فنادق عالميّة: نجمع صورًا لفنادق في العالم، أين يقع كلٌّ منها؟ بماذا تتميّز؟ ما الخدمات التي تقدّمها؟